[Why] "이쯤은 돼야 인맥의 달인"

자주 연락하는 사람 3000명, 한달 휴대전화 비용 15만원, 스스로 만든 정기모임 45개

"저를 찰거머리 같은 이미지로 알고 계셨답니다."

지난 9월 서울대 발전기금 부이사장에 취임한 이명철(李明哲·62) 서울대 의대 핵의학과 교수가 자신을 임명한 오연천(吳然天·59) 서울대 총장으로부터 받았다는 평이다.

'한국 핵의학의 개척자'로 통하는 그가 어쩌다가 돈 냄새를 잘 맡아야 하는 자리에 뽑혔을까. 총장이 이사장을 맡는 서울대 발전기금은 주로 외부로부터 기부금을 모아오는 곳. 부이사장은 그동안 부총장이 맡아왔다. 그렇다고 그가 돈과 가까운 경제학과나 경영학과 교수도 아니다. 이례적으로 총장보다 나이도 많다. 서울대의 주요 보직 교수들의 회의인 화요회의 참석자 20여명 중 그는 두번째로 나이가 많다.

지난 9월 서울대 발전기금 부이사장에 취임한 이명철(李明哲·62) 서울대 의대 핵의학과 교수가 자신을 임명한 오연천(吳然天·59) 서울대 총장으로부터 받았다는 평이다.

'한국 핵의학의 개척자'로 통하는 그가 어쩌다가 돈 냄새를 잘 맡아야 하는 자리에 뽑혔을까. 총장이 이사장을 맡는 서울대 발전기금은 주로 외부로부터 기부금을 모아오는 곳. 부이사장은 그동안 부총장이 맡아왔다. 그렇다고 그가 돈과 가까운 경제학과나 경영학과 교수도 아니다. 이례적으로 총장보다 나이도 많다. 서울대의 주요 보직 교수들의 회의인 화요회의 참석자 20여명 중 그는 두번째로 나이가 많다.

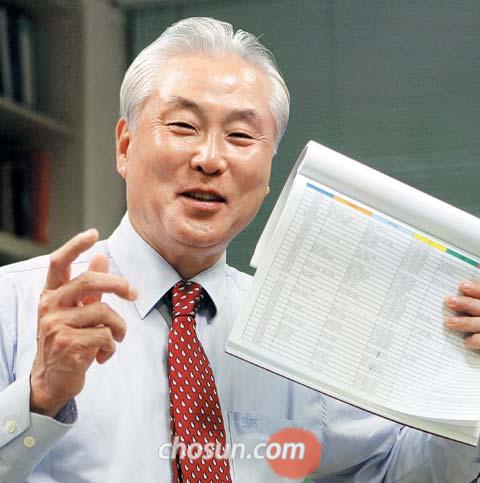

- ▲ 서울 동숭동 서울대학교 병원의 연구실에서 이명철 교수가 1200여명의 연락처가 담긴 노트를 들어 보이며 인맥 관리에 대해 얘기하고 있다.

서울대 발전기금 부이사장 취임한 이명철 핵의학과 교수

이 교수는 "찰거머리는 아마 내가 추진력이 강하고 인맥관리에 능숙하다는 점을 다르게 표현한 말인 것 같다"고 말했다. 그는 7~8년 전부터 서울대 의대나 다른 대학의 워크숍 등에 초청돼 '휴먼 네트워크(human network)'를 주제로 강의하는 인맥관리의 달인이다.

그의 연락처에 몇 명이나 기록돼 있을까.

"구형 휴대폰을 쓰는데, 1002개로 저장 용량이 꽉 찼어요. 그래서 수첩 하나, 노트를 하나 더 갖고 다닙니다." 수첩에 수백개의 연락처가 있다. 여기에 더해 A4용지에 인쇄한 연락처가 약 1200개. 그는 "자주 연락하는 사람이 한 3000명 된다고 보면 될 것 같다"고 했다. 한 달 휴대전화 비용은 15만원. 이 정도면 상위 2%에 해당하는 헤비유저다.

이 교수는 "주로 내가 모임을 만들고 이름도 짓는다"며 "이렇게 만들어서 만든 정기 모임이 45개"라고 말했다. 이름은 없지만 더 자주 모이는 사람들까지 하면 수는 더 많아진다. "취미는 사람 만나는 겁니다. 365일 중에서 점심·저녁을 집에서 먹는 날이 아마 거의 없을 거예요."

인맥 관리를 시작한 계기는 "핵이라면 무기인 줄만 아는 사람들"에게 '핵의학'의 중요성에 대해 설명을 하기 위해서.

핵의학은 방사성 동위원소를 이용해서 몸의 상태를 진단하고 치료하는 의학이다. 박 교수는 1973년부터 핵의학의 매력에 빠졌지만, 서울대 병원에 진료과로 핵의학과가 생긴 것은 1978년이었고, 의대에서 학생을 가르치는 교실은 그때까지 없었다. "1986년 미국 연수에서 돌아오면서, 핵의학을 제대로 일으켜보자고 생각했습니다. 다른 사람 다 하는 건 하기 싫었어요. 의대에서 전공 학생을 키울 수 있도록 핵의학 교실을 만들고 전문의 제도도 만들겠다고 다짐했습니다."

그러나 '핵의학' 개념은 낯설었다. 인식부터 바꿔야 했다. 무작정 사람들을 만나기 시작했다. "같은 병원의 방사선과·내과·임상병리과·치료방사선과 선생님들부터 만났어요. 그냥 끼어서 놀고 얘기하고 토론하고 그렇게 했습니다. 복지부·교육부·과학부의 사무관부터 과장까지 관련 있는 사람은 다 만났어요."

만나면 모임을 만들었다. 3·6·9·12월의 마지막 금요일에 과학기술부 인사들을 만나는 모임은 '막금회', 서울 인사동의 사천집에서 교육부 내 서울고 동문이 만나는 모임은 '사울회'로 이름붙였다. 핵의학과 교수들과 필립스메디컬의 사람들이 만나는 모임은 맨 앞 글자의 받침만 빼 '해피회'라고 했다. 보양식 먹는 모임이다.

이렇게 해서, 이 교수는 실제로 핵의학과 전공의 과정(1996년)과 핵의학교실(1998년)을 만드는 데 성공했다. 업계 상식으로 보면, 입이 벌어지는 성과다. 10여년 동안 만나 토론했던 인맥들이 결정적인 도움을 줬다.

인맥관리 '3의 법칙'

처음 3년은 시간과 돈만 버린다

다음 3년은 도움이 될 듯 말 듯한다

이후 3년은 내가 확실히 도움받는다

그는 "사람을 만나 협력을 하는 데는 '3의 법칙'이 있더라"고 했다. 처음 3년은 만나도 시간과 돈만 버린다. 그다음 3년은 서로 도움이 될 듯 말 듯한다. 그다음 3년은 내가 확실히 도움을 받는다. 이 단계가 끝나면? 이명철 교수는 "상대방이 뭘 필요로 할지 서로 생각해주는 경지가 된다"고 말했다.

사람만 만나고 다닌 건 아니다. 그는 그간 164편의 국제 학술 논문, 313편의 국내 학술 논문, 8권의 한글 책과 1권의 영어 책을 쓰면서 제자를 키웠다. 2002년부터 4년 동안 세계핵의학회 회장을 지냈고 2006년 10월에는 제9차 세계 핵의학회를 서울에서 열었다. 68개국에서 3688명이 참가했다. 그는 "지금 한국의 핵의학은 해외 논문 발표 수, 핵의학을 이용한 검사 건수 등에서 미국, 독일, 일본에 이어 4위로 인정받고 있다"고 말했다.

문제는 앞으로다. 서울대와 정부는 국립대학에서 벗어나 법인화를 추진하고 있다. 그가 오 총장과 책임져야 하는 발전기금의 중요성이 더 커졌다.

"여러 사람을 만나 마음을 사야죠. 일단 오 총장의 목표가 매년 1000억원인데, 저는 기왕이면 이걸 현금으로 하고 싶어요. 그래야 총장에 힘이 더 실리니까요." 기부가 아니라 "투자한다"는 생각이 들 수 있는 프로그램을 고안하고 있다고 말했다. "제가 제일 싫어하는 말이 '여러분의 아낌없는 관심과 도움으로 대과 없이' 뭐 이런 말이에요. 이왕 하는 거 제대로 할 겁니다."

이 교수는 "찰거머리는 아마 내가 추진력이 강하고 인맥관리에 능숙하다는 점을 다르게 표현한 말인 것 같다"고 말했다. 그는 7~8년 전부터 서울대 의대나 다른 대학의 워크숍 등에 초청돼 '휴먼 네트워크(human network)'를 주제로 강의하는 인맥관리의 달인이다.

그의 연락처에 몇 명이나 기록돼 있을까.

"구형 휴대폰을 쓰는데, 1002개로 저장 용량이 꽉 찼어요. 그래서 수첩 하나, 노트를 하나 더 갖고 다닙니다." 수첩에 수백개의 연락처가 있다. 여기에 더해 A4용지에 인쇄한 연락처가 약 1200개. 그는 "자주 연락하는 사람이 한 3000명 된다고 보면 될 것 같다"고 했다. 한 달 휴대전화 비용은 15만원. 이 정도면 상위 2%에 해당하는 헤비유저다.

이 교수는 "주로 내가 모임을 만들고 이름도 짓는다"며 "이렇게 만들어서 만든 정기 모임이 45개"라고 말했다. 이름은 없지만 더 자주 모이는 사람들까지 하면 수는 더 많아진다. "취미는 사람 만나는 겁니다. 365일 중에서 점심·저녁을 집에서 먹는 날이 아마 거의 없을 거예요."

인맥 관리를 시작한 계기는 "핵이라면 무기인 줄만 아는 사람들"에게 '핵의학'의 중요성에 대해 설명을 하기 위해서.

핵의학은 방사성 동위원소를 이용해서 몸의 상태를 진단하고 치료하는 의학이다. 박 교수는 1973년부터 핵의학의 매력에 빠졌지만, 서울대 병원에 진료과로 핵의학과가 생긴 것은 1978년이었고, 의대에서 학생을 가르치는 교실은 그때까지 없었다. "1986년 미국 연수에서 돌아오면서, 핵의학을 제대로 일으켜보자고 생각했습니다. 다른 사람 다 하는 건 하기 싫었어요. 의대에서 전공 학생을 키울 수 있도록 핵의학 교실을 만들고 전문의 제도도 만들겠다고 다짐했습니다."

그러나 '핵의학' 개념은 낯설었다. 인식부터 바꿔야 했다. 무작정 사람들을 만나기 시작했다. "같은 병원의 방사선과·내과·임상병리과·치료방사선과 선생님들부터 만났어요. 그냥 끼어서 놀고 얘기하고 토론하고 그렇게 했습니다. 복지부·교육부·과학부의 사무관부터 과장까지 관련 있는 사람은 다 만났어요."

만나면 모임을 만들었다. 3·6·9·12월의 마지막 금요일에 과학기술부 인사들을 만나는 모임은 '막금회', 서울 인사동의 사천집에서 교육부 내 서울고 동문이 만나는 모임은 '사울회'로 이름붙였다. 핵의학과 교수들과 필립스메디컬의 사람들이 만나는 모임은 맨 앞 글자의 받침만 빼 '해피회'라고 했다. 보양식 먹는 모임이다.

이렇게 해서, 이 교수는 실제로 핵의학과 전공의 과정(1996년)과 핵의학교실(1998년)을 만드는 데 성공했다. 업계 상식으로 보면, 입이 벌어지는 성과다. 10여년 동안 만나 토론했던 인맥들이 결정적인 도움을 줬다.

인맥관리 '3의 법칙'

처음 3년은 시간과 돈만 버린다

다음 3년은 도움이 될 듯 말 듯한다

이후 3년은 내가 확실히 도움받는다

그는 "사람을 만나 협력을 하는 데는 '3의 법칙'이 있더라"고 했다. 처음 3년은 만나도 시간과 돈만 버린다. 그다음 3년은 서로 도움이 될 듯 말 듯한다. 그다음 3년은 내가 확실히 도움을 받는다. 이 단계가 끝나면? 이명철 교수는 "상대방이 뭘 필요로 할지 서로 생각해주는 경지가 된다"고 말했다.

사람만 만나고 다닌 건 아니다. 그는 그간 164편의 국제 학술 논문, 313편의 국내 학술 논문, 8권의 한글 책과 1권의 영어 책을 쓰면서 제자를 키웠다. 2002년부터 4년 동안 세계핵의학회 회장을 지냈고 2006년 10월에는 제9차 세계 핵의학회를 서울에서 열었다. 68개국에서 3688명이 참가했다. 그는 "지금 한국의 핵의학은 해외 논문 발표 수, 핵의학을 이용한 검사 건수 등에서 미국, 독일, 일본에 이어 4위로 인정받고 있다"고 말했다.

문제는 앞으로다. 서울대와 정부는 국립대학에서 벗어나 법인화를 추진하고 있다. 그가 오 총장과 책임져야 하는 발전기금의 중요성이 더 커졌다.

"여러 사람을 만나 마음을 사야죠. 일단 오 총장의 목표가 매년 1000억원인데, 저는 기왕이면 이걸 현금으로 하고 싶어요. 그래야 총장에 힘이 더 실리니까요." 기부가 아니라 "투자한다"는 생각이 들 수 있는 프로그램을 고안하고 있다고 말했다. "제가 제일 싫어하는 말이 '여러분의 아낌없는 관심과 도움으로 대과 없이' 뭐 이런 말이에요. 이왕 하는 거 제대로 할 겁니다."

'인간관계 > 인물열전' 카테고리의 다른 글

| 귀화자 이춘려씨 “4전5기 끝 경찰됐어요” (한겨레 2010/10/15 20:37) (0) | 2010.10.17 |

|---|---|

| <인터뷰> 여성부 첫 내부 여성실장 이복실 (연합뉴스 2010-09-07 10:22) (0) | 2010.10.15 |

| 女아나운서 ‘술자리 면접’… “성희롱 발언에 분통”(경향신문 2010-10-06 22:54:27 (0) | 2010.10.07 |

| 원로배우 신영균, 사재 500억 영화계에 기부 (조선닷컴 2010.10.04 10:23) (0) | 2010.10.06 |

| 직장인 77.7%, 잠깐의 여유도 불안한 ‘시간병’ (조선일보 2010.10.06 09:13) (0) | 2010.10.06 |