| 서로 양보하는 산, 서로 다툼하는 인간 [2009.07.31 제771호] |

| [신백두대간기행 ⑩ 화령~늘재] 한강·낙동강·금강의 발원지인 속리산은 뭇 주변 산들의 경배를 받는 듯 장엄하건만 속세에서는 행정구역 분쟁 조짐이 |

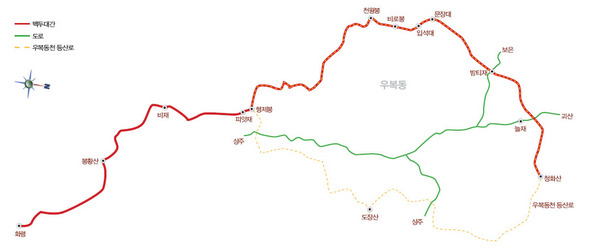

추풍령에서 고개를 숙였던 백두대간이 십이대종산의 하나인 속리산을 찾아가기 위해 고개를 들어 위엄을 차리기 시작하는 화령에서 등산화 끈을 다시 조인다. 아침나절까지 계속되던 비는 그쳤다. 구름은 좀처럼 걷히지 않아 오히려 뜨거운 햇살을 피할 수 있었지만, 젖은 땅이 내뿜는 습기 가득한 지열은 피할 수 없었다. 몇 걸음을 옮기기도 전에 땀은 온몸을 적셨고 갈증으로 목은 탄다. 숲엔 초록 냄새가 차고 넘쳤지만, 땀에 젖은 발걸음에 위로는 되지 못한다.

| ||||||

경상도의 뿌리는 상주, 상주의 뿌리는 속리산

‘도불원인 인원도 산비리속 속리산’(道不遠人 人遠道 山非離俗 俗離山·도는 사람을 멀리하지 않는데 사람이 도를 멀리하고, 산은 세상을 멀리하지 않는데 세상이 산을 멀리하는구나). 속리로 드는 길은 각오했던 것 이상의 고통을 요구한다. 700m 이상 차이가 날 정도로 심한 표고차를 오르내리는 동안 싱그러운 초록도, 붉은 나리꽃도, 수줍은 산국도, 잘 익은 복분자도 위로가 되지 않는다. 화령의 진산인 봉황산의 수려한 자태에 취하는 것도 잠시, 긴 내리막에서 다리는 풀렸고 속리산 들머리 형제봉은 보지도 못한 채 비재에서 주저앉았다. 긴 여름 해도 이미 기울어 여우 꼬리만큼 남은 까닭에 산에는 벌써 어둠이 깃든다.

화령에서 늘재까지 속리산 주능선을 낀 산길 100여 리. 경상도 상주 땅이면서도 충청도의 경계로 흔히 알려질 정도로 지역의 경계는 마루금을 넘나든다. 상주의 옛 명성 탓이다. 통일신라기에 9주의 한 곳이었고 고려시대에는 12목의 하나가 설치됐던 곳이기도 하다. 조선시대에도 그 명성을 잃지 않아 경상도의 이름이 경주의 ‘경’자와 상주의 ‘상’자에서 따왔을 정도로 상주는 큰 고을이었다. 낙동강의 이름도 상주에서 나온 것이다. 이중환은 <택리지>에서 낙동의 이름은 낙양의 동쪽 강이라는 데서 나온 것이라 적고 있다. 낙양은 상주의 다른 이름이다. 상주는 명성은 예만 못하지만 자부심만큼은 여전해 “대한민국의 중심, 경상도의 뿌리 상주”라는 말을 듣는 게 어렵지 않다. 속리산은 경상도의 뿌리인 그 상주의 뿌리다. 속리산을 이르는 또 다른 이름인 구봉산은 상주에서 속리산을 이르는 말이기도 하다. 다만 상주 쪽 속리산은 경사가 급하고 닿는 도로조차 불편해 사람들 발길이 충북 보은 쪽에 비해 적을 뿐이다.

백두대간 길은 비재에서 형제봉을 지나면서 속리산으로 접어든다. 형제봉에서 바라보는 속리산의 경치는 아홉 개의 봉우리가 뚜렷하다고 하는데, 내려앉은 구름은 좀처럼 우리나라 십이대종산의 풍모를 제대로 보여주지 않는다.

하룻밤을 신세진 상주 땅 화북면 장각동의 골짜기가 시작되는 천왕봉(1058m)을 올랐다. 산자분수령. 우리나라 지리 인식 체계의 과학성을 확인할 수 있는 곳이다. 천왕봉에서 한남금북정맥이 가지를 쳐 물줄기를 하나 더 품는다. 한반도의 젖줄인 한강의 시작이다. 천왕봉의 남쪽으로 내린 비는 금강이 되고 동쪽 비탈에 떨어진 비는 낙동강이 되고 서쪽으로 흐르기 시작하면 한강이 된다. 물이 시작하는 곳은 생명이 시작되는 곳이어서 온갓 신령이 깃든다며 숭배 대상으로 삼은 게 옛사람들의 풍습이었다.

일제시대 일본은 천왕봉의 가운데 글자를 황으로 고쳐놓았다. 일왕의 존재감을 높이고 자연스럽게 조선인들이 일왕을 숭배하도록 하기 위해서였다고 한다. 백두대간이 널리 알려지면서 <산경표>와 대동여지도 등을 통해 다시 이름을 찾기는 했지만, 천황봉으로 표기한 지도들도 여전히 있다. 알면 보이고 보이면 사랑하게 된다고 했다. 제 나라 제 땅을 제대로 사랑하는 일은 제대로 아는 일에서 시작해야 한다. 지도 하나 제대로 고치지 않는 이들의 저의가 의심스럽다.

속리산의 절경 ‘8봉, 8대, 8석문’

맑은 날 천왕봉에 서면 발 아래 펼쳐지는 산들의 모습은 마치 천왕봉을 향해 경배를 올리는 듯 장엄하다. 속리산을 십이대종산의 하나로 삼는 이유일 것이다. 세상과 떨어져 있기를 희망했기에 세상의 경배를 받아온 속리산의 아름다움은 8봉, 8대, 8석문의 24절경을 꼽는다. 8봉은 속리산의 최고봉인 천왕봉·비로봉·길상봉·문수봉·보현봉·관음봉·묘봉·수정봉을 이르고, 8대는 문장대·입석대·신선대·경업대·배석대·학소대·봉황대·산호대를, 8석문은 내석문·외석문·상환석문·상고석문·상고외석문·비로석문·금강석문·추래석문을 이른다.

절경이 3종류 8가지로 정리된 이유를 불교의 숫자와 연관짓기도 하는데, 3은 불교에서 이르는 3개의 세계를, 8은 불교의 수행 방법에서 기인한 팔정도를 의미하는 것으로 보기도 한다. 월인천강(月印千江 )이라 했다. 하늘의 달은 하나지만 천 개의 강에 비추는 달은 천 개의 모습이 된다. 속리산은 하나지만 그 뜻은 보는 사람마다 걷는 사람마다 다를 것이니 ‘맞다’ ‘그르다’ 다툴 일은 아니다.

| ||||||

천왕봉에서 문장대에 이르는 10여 리 능선은 빼어난 바위들의 산이다. 장맛비에 세수한 바위들은 더욱 깨끗하고 그 바위를 받치는 숲에는 초록의 생명이 넘친다. 그 생명을 더듬어 만나는 봉우리가 비로봉(1034m)이다. 불교의 최고 부처인 비로자나불을 이르는 비로봉이란 이름은 최고봉에 붙여지기 마련인데, 속리산은 최고봉의 이름을 민간신앙의 신인 천왕에게 양보한다. 불교의 뜻을 따르면서도 최고의 자리를 내어줄 줄 아는 속리산의 미덕은 세상을 놓을 줄 아는 자신감에서 나온 것이리라. 비로봉을 거쳐 임경업 장군의 이야기가 담긴 입석대를 지나면 문장대로 이르는 길의 바위들은 바람에 깎이고 물에 씻기며 제각각 다른 모습을 갖춘다. 사람들은 그 바위마다 제 눈에 보인 모습에 제 경험과 상식의 잣대를 섞어 이름 짓는다. 때로는 문수보살이 되고 때로는 임경업 장군이 되고 어떤 바위는 원숭이가 되기도 한다. 그렇게 세월이 더하고 잊혀지지 않은 채 동의를 얻으면 전설이 되고 신앙이 된다.

비로봉보다 더 속리산을 대표하는 문장대에는 세 번만 오르면 극락에 들 수 있다는 말이 전한다. 극락으로 드는 마지막 비탈 앞에서 오가는 이들에게 음료와 먹을거리를 팔던 간이 휴게소가 보이지 않는다. 지난해 11월 원상복구를 위해 철거됐다고 하는데, 아쉬워하는 이를 찾지 못했다. 간혹 전해지던, 물 한 모금조차 내어주지 않는다는 각박한 인심 때문일 것이다.

문장대의 원래 이름은 ‘구름 운’자가 들어가는 운장대였다고 한다. 세조가 ‘열 섬의 환약과 열두 동이의 탕약’으로도 낫지 않는 괴질을 달래고 있을 때 꿈 속에서 월광태자라는 귀인이 알려주는 대로 오른 곳이 문장대이고, 거기에 올라 삼강오륜을 읽어 병을 고치니 ‘구름 운’자를 ‘글월 문’자로 고쳐 부르게 됐다는 것이다. 조카를 죽이고 왕위에 오른 삼촌에게 삼강오륜은 어떤 의미였을까?

| ||||||

개발 덜 된 오지이기에 다시 주목받아

구름이 다시 비를 뿌리기 시작한다. 발 아래 진정 소의 뱃속처럼 걱정 없이 살 만한 땅이라는 우복동을 간직한 화북면의 너른 들은 안개 속에서도 농업에 절대적으로 의존해야 했던 시절 살 만했던 땅이라는 것을 짐작하기 어렵지 않게 한다. 화북면은 이미 오래전에 용화온천 개발로 한바탕 홍역을 치렀다. 한강 수계에 연한 탓에 온천 개발은 한강 수계 아래인 충주·괴산과의 소송으로 번졌고, 재판에 패하면서 온천에 기대어 상주의 영화를 다시 찾겠다는 바람은 한여름밤의 꿈으로 전락해버렸다.

40km 이내에 대도시가 없고 공장은 물론 거대 축사조차 없는 화북면 일대는 다시 살 만한 땅 우복동천으로 관심을 끌고 있다. 고려시대의 7층 석탑이 남아 있는 천왕봉 아래 동네 장각동에는 종교를 중심으로 공동체 생활을 하는 이들이 새로운 삶을 살아가고도 있다. “여기야말로 살기 좋은 곳이지요. 농사만 지어서 먹고살 수 있다면… 세상과 담 쌓고도 살아갈 수 있을 정도로 먹을거리 걱정 없는 곳이 여기지요.” 환경과 자연이 중요시되는 시대, 교통이 불편해 외면받던 오지들이 다시 주목받고 있다.

상주에서는 속리산을 되찾아야 한다는 목소리가 힘을 얻고 있다고 한다. 문장대에는 기왕의 표석 이외에도 상주에서 세운 표석이 또 하나 섰다. 행정구역으로 문장대는 상주 땅이고 정서적으로는 보은의 땅이다. 최고봉의 이름을 천왕에게 내어준 비로자나불의 지혜가 아쉽다.

상주=글·사진 윤승일 기획위원 nagneyoon@hani.co.kr

|

'취 미 > 여행정보' 카테고리의 다른 글

| [토박이 산행] (8) 새만금 신시도 월영산 (월간조선 2010.05.27 08:53) (0) | 2010.05.31 |

|---|---|

| 화폭으로 만나는 우리의 아름다운 산과 강! (환경부 2010/05/25) (0) | 2010.05.25 |

| 기차가 서지 않~는 간이역에 ♬ [한겨레 21 /2009.07.13 제768호] (0) | 2010.05.11 |

| 흑백필름 속으로 시간여행 군산 / 관광 종합선물세트 부안 (주간조선 2010.05.03) (0) | 2010.05.09 |

| `세계의 지붕` 페루 마추픽추 (조선닷컴 2010.05.09 06:34) (0) | 2010.05.09 |