[월간조선] SNS가 한국 정치의 승부 갈랐다

2011년 서울시장 補選은 트위터, 2012년 大選은 카카오톡의 승리

‘SNS(Social Network Service)정치’가 사회 전반으로 확대되고 있다. SNS를 통한 정보공유와 투표독려는 2011년 서울시장 보궐선거를 기점으로 총선, 대선에 이르기까지 선거결과에 큰 영향을 미쳐 왔다. 이제 SNS정치는 선거뿐만 아니라 일상생활에까지 개입하고 있다. SNS를 사용하고 이를 적극적으로 활용하고 있는 정치인이 점차 늘어나고 있는 가운데 SNS는 얼마나 우리 정치와 생활에 영향을 미치고 있을까.

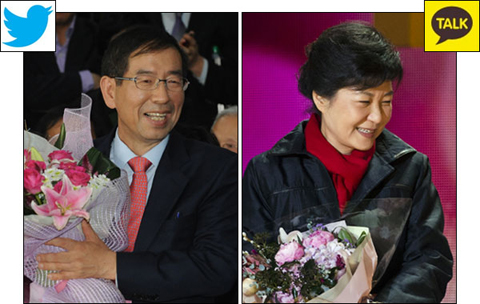

선거에서 SNS를 선점, 성공한 박원순 서울시장과 박근혜 대통령.

선거에서 SNS를 선점, 성공한 박원순 서울시장과 박근혜 대통령.

“정치에서 일반 온라인보다 SNS의 영향력이 더 크다고 보는 중요한 이유는 SNS가 콘텐츠 내용 자체보다 그들의 네트워크를 강화하는 데 더욱 집중하기 때문입니다. 심지어 내용은 숙지하지 않고도 무조건 ‘좋아요’나 ‘팔로잉’, 또는 전달하는 이용자도 많습니다. 이용자들이 정치적 이슈에 대해 네트워킹을 하면 특정 정당이나 정치인 지지로 집결되는 과정은 매우 쉽게 이뤄지죠.

그래서 SNS정치는 온라인정치보다 더 영향력이 있다고 볼 수 있습니다.”

SNS는 ‘내용’보다 ‘共有’에 의미

조화순 연세대 정치외교학과 교수 역시 “SNS는 내용보다 공유한다는 행위 자체를 중요하게 여긴다”고 말했다. 조 교수는 인터넷 기반의 온라인정치가 모바일 기반의 SNS정치로 무게중심이 옮아가고 있다고 분석했다. 그의 설명이다.

“온라인정치 행위가 본격적으로 가시화한 것이 2008년 촛불시위였는데, 이는 블로그와 포털을 중심으로 퍼진 ‘온라인정치’의 대표적인 예입니다. 온라인으로 사람들을 집결시키는 힘이 정권을 위협할 수 있다는 것을 보여줬죠. 이후 SNS가 확산되면서 온라인정치는 인터넷 기반에서 모바일 기반으로 이동하기 시작했습니다. SNS가 직접적으로 선거에 영향을 미치기 시작한 것은 2011년 서울시장 보궐선거의 예선-본선을 통해서입니다.

스마트폰은 SNS를 비롯해 각종 정치활동의 주요 도구로 활용되고 있다. 민주당 대표 경선에서 당원들이 스마트폰으로 후보 지지 메시지를 보내고 있다.

스마트폰은 SNS를 비롯해 각종 정치활동의 주요 도구로 활용되고 있다. 민주당 대표 경선에서 당원들이 스마트폰으로 후보 지지 메시지를 보내고 있다.

한국의 SNS정치가 다른 나라와 다른 점은 2012 대선을 통해 확연히 드러났다. 바로 트위터와 페이스북 대신 부상한 국내 토종 메신저서비스 ‘카카오톡’의 영향력이다.

카카오톡은 모바일을 기반으로 한 무료 문자메시지 서비스로 시작했지만, 일대일 문자보다 여러 명이 함께 하는 채팅방을 통해 활성화됐다. 현재 전세계 카카오톡 회원 수는 2013년 5월 9000만명을 돌파했고, 6월 중 1억명을 돌파할 전망이다.

이 중 국내 가입자 수는 약 3500만명으로 추산되며 가입자의 평균 친구 수는 50명이다.

2012년 12월 당시 대표적인 SNS인 트위터와 페이스북에서는 문재인 후보의 승리가 확실해 보였다. 선거 막판, 문 후보 트위터의 팔로워는 약 33만7000명, 박 후보는 약 25만명으로 집계됐다. 페이스북 페이지에 ‘좋아요’ 버튼을 눌러 소식을 받아 보는 이들의 숫자도 문 후보는 10만3000명이고 박 후보는 3만명에 그쳐 문 후보가 3배 이상 앞섰다. 그런데 왜 결과는 반대였을까.

미(美) 플로리다주립대 정보학박사인 금혜성 SBS연구위원은 최근 논문을 통해 “2012년 대선 당시 박근혜 후보측 카톡은 오프라인 모임으로서의 연계가 활발했고, 캠프와 상관없이 자발적으로 행동했으며, 조직적으로 움직였다”고 분석했다.

대선기간 동안 각 정당과 후보의 카톡 채팅방 전수(全數)조사를 실시했던 금 연구위원은 “박 후보측 대규모 카톡 채팅그룹이 문 후보에 비해 월등히 많았으며, 박 후보측에 남성비율 및 중장년층 비율이 매우 높았다”고 분석했다.

SNS확산으로 ‘생활정치’ 활성화

조희정 숭실대 사회과학연구소 연구교수는 “인터넷·PC를 기반으로 한 세상은 지금도 젊은층이나 진보세력을 대변하는 경우가 많지만, 모바일 기반은 다르다”고 말했다. 그의 설명이다.

“진보와 젊은층은 온라인에서, 그리고 그들끼리 소통하는 성향이 있습니다. 그러다 보니 그들끼리의 세상에 빠져 있는 경우가 많고, 그 세상이 전부인 양 착각에 빠져들기도 합니다. 하지만 보수층과 중장년층은 오프라인을 기반으로 온라인으로 진입하고 있는 세대입니다. 그 대표적인 예가 카카오톡입니다. 현재 사용자 수로 봤을때 트위터나 페이스북보다 카카오톡 이용자가 훨씬 많아요.

2012년 대선에서는 전화번호라는 오프라인 네트워크를 모바일로 연계한 카톡이 영향력이 훨씬 컸습니다. 온라인 세상에 빠져 사는 젊은이들과 달리 온라인과 오프라인 세상을 적절히 오갈 줄 알기 때문에 매우 현실적이기도 하고요. 또 인구 고령화로 50대 이상 인구는 계속 비중이 높아질 전망입니다.

앞으로도 이들 보수층과 중장년층은 그 수가 늘어나는 것은 물론 더욱 깊숙이 모바일 네트워킹에 나설 것으로 보이기 때문에 정치권은 이들을 효과적으로 공략하는 전략을 세워야 할 것입니다

SNS의 영향력에 우려를 나타내는 시각도 있었다. 이상신 서울대 정치외교학부 교수는 “SNS를 자주 사용하는 사람(유권자)들은 정치적으로 화합보다 갈등쪽으로 가는 성향이 있고, 후보에 대한 평가가 극단적이 되기 쉽다”고 지적했다.

이 교수의 설명이다.“비슷한 성향을 가진 사람들이 연결된 상태의 SNS 토론은 하면 할수록 기존 신념을 더욱 강화시키는 방향으로 흘러가기 때문에 토론이 심화될수록 합의와 타협을 오히려 더 불가능하게 만들 가능성이 있습니다.

공유하는 정보도 편향된 것일 가능성이 크고요. 특히 2012 대선에서 박근혜 후보 지지자들은 문재인 후보 지지자들에 비해 열광적인 지지를 표현했고, 후보에 대한 평가가 극단적이었다고 분석됩니다. "

이소영 대구대 정치외교학과 교수는 “SNS 선거운동은 후보자와 캠프만 캠페인에 나서는 것이 아니라 유권자들이 그 내용을 확대 재생산한다는 점에서 효과가 큰 것은 사실이지만, 이 효과가 모든 선거에서 적용된다고 보기는 어렵다”고 말했다.

그는 “2012년 4·11 총선에서는 SNS 영향력이 미미했는데, 이는 SNS 사용자들이 대부분 수도권에 분포하고 있어 전국적으로 이슈를 만들어 내거나 관심을 끌기 어려웠기 때문”이라며“대선과 보궐선거에서 보인 SNS의 영향력이 총선이나 지방선거에서도 발휘될 것이라는 보장은 없다”고 분석했다.

정치권, 안철수의 SNS활동에 주목

문제는 스마트폰 확산과 시민들의 정치의식 변화로 SNS정치의 범위와 영향력이 확대되고 있는 것은 확실하지만, 문제는 향후 SNS정치가 어떻게 전개될 것인지 예측하기는 쉽지 않다는 것이다. 정치평론가 유창선씨는 “박원순 시장의 SNS 성공사례로 볼 때 10월 재·보선 이후 안철수 의원의 SNS 행보에 주목할 필요가 있다”고 말했다.

그는 “정당이라는 기반이 없는 정치인에게 SNS는 매우 훌륭한 정치 도구”라며 “국내 SNS정치가 중장년과 보수층까지 잠식하고 있는 상황에서 보수층에 적지않은 지지자를 보유하고 있는 안 의원이 SNS를 의제 선정 및 홍보에 적절히 활용한다면 ‘안철수 신당’의 파괴력이 몇 배로 커질 수 있다”고 분석했다.

직접 만나거나 방송을 통해 선거운동을 하는 시대에서 SNS를 이용한 다중(多衆) 접촉 시대로 변하고 있는 시기, 2014년 지방선거, 2016년 총선, 2017년 대선은 또 어떤 SNS가 승부를 결정지을까.

'정 치' 카테고리의 다른 글

| 국민 53% "盧 전 대통령 발언, NLL 포기 아니다" (중앙일보 2013.06.28 16:33) (0) | 2013.06.28 |

|---|---|

| 朴대통령, 시진핑과 특별오찬…펑 여사도 첫 대면 (뉴시스 [2013-06-28 12:07:16) (0) | 2013.06.28 |

| [비밀해제 MB5년]<10>‘원 포인트’ 국무총리 (동아일보 2013-06-01 15:17:21) (0) | 2013.06.16 |

| 3800억 쓰고도 참 희한한 개명 … 주민들도 깜깜! 답답! (중앙일보 2013.06.16 04:11) (0) | 2013.06.16 |

| “南 통일 주도하려면 국제사회에 통치역량-비전 보여줘야” (동아일보 2013-06-14 09:18:01) (0) | 2013.06.16 |