예금상속 '과잉 보안'에 유족들 두번 운다

금융사 "유산분쟁 휘말릴라" 규정 내세워 서류 '트집'

"유족들 불편 줄이려면 소액 절차 간소화 등 필요"

고모(40)씨는 한달 전 아버지를 여의었다. 삼형제 중 맏이인 고씨는 동생들을 대신해 선친의 유지에 따라 생전 금융자산 내역을 정리하고 나누는 일을 맡았다. 관련 서류들을 꼼꼼히 확인하고 준비해 갔지만 금융회사들은 번번이 퇴짜를 놓았다. 이유도 제각각 달랐는데, 대부분 트집잡기 수준이거나 해당 직원이 제대로 알지 못해 벌어진 일이다. 이 과정에서 상심한 유족에 대한 배려는 없었다.

A은행은 고씨 동생의 인감증명서를 문제 삼았다. 본인이 아닌 대리인(동생의 아내)이 발급받은 서류라 인정할 수 없다는 것. 그러나 A은행의 관련 규정엔 '반드시 본인 발급'이란 단서가 없고, 이전에 필요한 서류 확인 차 방문했을 때도 설명하지 않았던 내용이다. 동생이 지방에 있어 다시 서류를 떼려면 한참이나 걸린다고 사정해도 규정 타령이었다.

20분 넘는 말다툼 끝에 동생에게 직접 확인 전화를 하는 걸로 타협했다. 시간을 허비한 건 둘째치고 고씨의 맘은 상할 대로 상한 뒤였다. 이후 본사에 확인했더니 "본인이든 대리인이든 관공서에 발급한 증명서는 자체로 효력이 있다"고 답했다. 서류에는 아무 이상이 없었는데, 현장에서 불필요한 확인절차를 거쳤다는 것이다.

B은행은 쓸데없는 서류를 가져오라고 고씨를 돌려보냈다. 사망진단서를 냈는데도 기본증명서(일종의 사망확인서)가 필요하다고 우겼다. 앞서 A은행에선 기본증명서 대신 사망진단서를 받아줬다. 고씨가 두 서류가 유사하고, 금융감독원 홈페이지에도 둘 중 하나만 내면 되는 걸로 나와있다고 설명했지만 소용없었다.

업무 때문에 짬을 낼 수 없었던 그는 며칠 뒤 아내에게 부탁해 기본증명서를 발급받아 B은행에 냈다. 그런데 이번엔 상속인 모두에게 확인전화를 해야 한다며 연락처를 요구했다. 심지어 전날 야근으로 잠이 든 둘째 동생에게 전화를 걸어 억지로 깨우려고까지 했다. 고씨가 "서류가 구비됐는데 무슨 확인이냐"고 항의하자 그제서야 없던 일로 하자고 넘어갔다.

금감원 관계자는 이에 대해 "서류상 위임한다는 게 증명이 되면 (다른 상속인들과) 통화할 이유가 없다"고 말했다. 결국 B은행은 필요도 없는 서류를 발급받게 하느라 유족의 시간과 돈을 허비하게 한 것도 모자라 유족간 합의 사항을 불신한다는 인상마저 풍긴 셈이다.

심지어 C증권사의 상담직원은 상속인 모두가 직접 지점을 방문해야 한다고 했다. 고씨 유족들은 법무사에게 문의하는 소동까지 벌어야 했다. 정작 증권사 본사에선 다른 금융회사에서 요구하는 서류만 준비해오면 업무 처리가 가능하다고 했다.

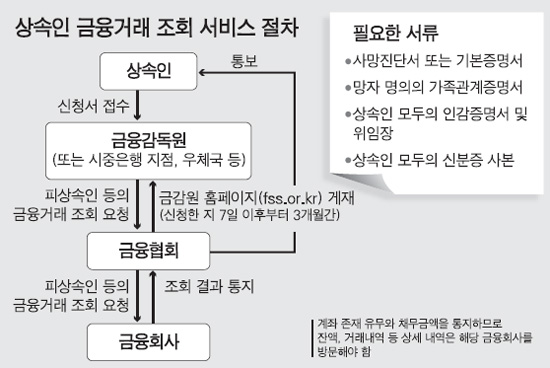

이뿐만 아니다. 신청한 지 7일 뒤면 조회가 가능하다는 '상속인 금융거래 조회 서비스'는 2주가 넘도록 조회가 되지 않았다. 접수대행기관에 재차 문의했더니 "누락이 됐다"는 황당한 답이 돌아왔다.

부모의 사망을 보통 '천붕'(天崩)에 빗댄다. 유족들은 하늘이 무너진 상태에서 관련 업무를 처리하는 것이다. 그러나 '평생 고객' 운운하는 금융회사들의 상속 관련 업무 처리 방식은 불합리하고 미흡하기 짝이 없다. 혹시 모를 후일의 유산 분쟁에서 책임을 면하기 위해 꼼꼼한 확인이 필요하겠지만 뭐든 지나치면 독이 되는 법이다.

강형구 금융소비자연맹 금융국장은 "각지에 흩어진 상속인 전원의 인감증명을 첨부하게 하는 등의 유족 불편을 줄이기 위해선 소액(예컨대 500만원 이하)의 경우 관련 절차를 간소화해야 한다"고 지적했다. 금감원 관계자는 "일일이 챙겨보기 힘들어 현재로선 관련 민원이 들어오면 해당 지점에 지도 공문을 보내는 게 전부"라고 했다.

사실 기사에 등장하는 고씨는 기자 본인이다. 금융회사를 출입하는 기자가 이 정도일진대 일반인이 겪는 불편은 오죽할까 싶다.

'톡톡튀는 문제해결 방안 > 꼭 필요한 생활의 지혜' 카테고리의 다른 글

| 경계를 넘은 자유 (메종|2012.11.19 18:48) (0) | 2012.11.20 |

|---|---|

| "컵라면 용기 전자레인지에 넣으면 안 돼요" (중앙일보 2012.11.13 09:40) (1) | 2012.11.14 |

| 내년부터 한글날 쉰다… 22년 만에 공휴일 재지정 (조선일보 2012.11.07 16:09) (0) | 2012.11.08 |

| '막힌 변기에 폭죽을 넣으면 안되는 이유' 엽기 영상 눈길 (중앙일보 2012.11.06 15:11) (0) | 2012.11.07 |

| 내 신체나이 알고 싶다면? 양쪽 팔꿈치를… (중앙일보 2012.11.06 15:54) (0) | 2012.11.06 |