조선시대 사역원선 외국어 안 쓰다 적발되면 곤장 세례

[중앙SUNDAY-아산정책연구원 공동기획] 한국문화 대탐사 ⑪ 외국어 교육

한국엔 영어 광풍이 분다. 영어를 못하면 좋은 대학, 좋은 직장을 꿈꾸기 힘들다. 외국어 교육에 관한 우리의 자화상은 무엇인가. 조선은 외국어 교육 체계를 단단히 만들었다. 언어 엘리트를 소수만 선발했지만 확실히 키웠다. 어학 공부를 누구에게나 개방하지만 책임지지 못하는 오늘날 고등교육 체계와는 달랐다. 뜻밖에 조선의 외국어 교육 방식엔 우리가 몰랐던 지혜가 담겨 있다.

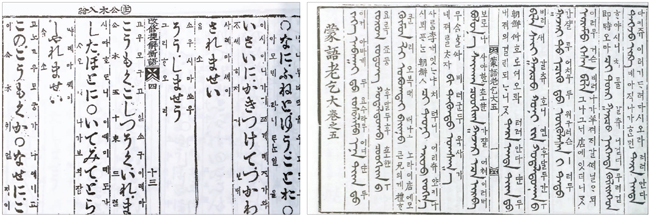

조선 시대 일본어 회화책 『개수첩해신어』와 몽골어 회화책 『몽어노골대』(오른쪽)의 한 페이지. 출처『사역원 역학서 책판연구』, 고려대 출판부

조선 시대 일본어 회화책 『개수첩해신어』와 몽골어 회화책 『몽어노골대』(오른쪽)의 한 페이지. 출처『사역원 역학서 책판연구』, 고려대 출판부

1400년 어느 날. 지금의 서울 종로구 도렴동 자리에 있던 사역원. 숨이 멎는 듯한 비명이 들려온다. 몽골어 생도 김수현(가명)이 곤장을 맞으며 토하는 신음이다. 중국어·여진어·일어·몽골어 역원의 얼굴에 핏기가 사라진다. “셋이요….” 곤장 소리에 이어지는 비명. 그는 다섯 대를 맞고 곤죽이 됐다.(『조선왕조실록』을 토대로 재구성)

김수현은 ‘원내에선 전공어만 쓴다’는 규칙을 어겨 맞았다. 세종 24년 2월 사역원 도제조 신개가 “본원(사역원) 안에선 우리말을 금하고 중국말만 쓰며… 몽골어·왜어·여진어도 이 예에 의해 시행토록 하옵소서”라고 청해 만들어진 규칙이다. 위반하면 살벌한 벌이 기다린다.

“재범은 차지(次知, 하인을 옥에 가둠) 1명, 삼범은 차지 2명, 사범은 3명을 가두고, 오범 이상은 형조에서 논죄하며…생도는 그때마다 매를 때리도록 하소서….”

말 잘못하면 곤장 맞고, 5범 이상이면 감옥에 보내는 으스스한 방침은 6개월 뒤 재확인됐다. 제도의 정신은 수백 년 이어졌고 오늘날엔 영어 교육기관에도 활용된다. 민족사관고등학교가 예다. 학생은 국어·국사 외의 수업과 일상에서 영어를 써야 한다. 위반 학생은 학생 법정에 선다. 판결은 벌점, 외출 금지다. 그래도 사역원보다 한결 부드럽다. 민족사관고등학교 학생부장은 “전엔 강하게 규제했지만 인권을 고려해 이렇게 바꿨다”고 말했다.

한반도의 왕조들은 외국어 교육을 중시했다. 신라는 일어를 관장하는 ‘왜전(倭典)’을 뒀다. 고려는 통문관에서 한어(漢語)를 가르치다 1276년 충렬왕 때 ‘사역원’으로 바꿨다. 조선은 사역원에서 한어·몽골어·왜어·여진어(뒤에 청어) 4개 언어를 주로 교육했다. 그런 세부 사항은 세종 때 완성됐다.

세종은 관리들의 외국어 수준이 성에 차지 않았다. 신개가 아뢨다. “중국말에 통하는 자가 드물며… 어전에서 통역할 사람을 얻기 어렵습니다…. 10년이나 익혀도 사신으로 중국에 두어 달 다녀온 사람만큼도 못합니다….” 그렇다고 여긴 세종은 유학을 장려했다.

“…언어는 털끝만 한 차이로 만사가 그릇될 수 있다. 그러기에 요동 향학에 입학을 청하게 했는데 미흡하다. 북경은 가까우니 국자감 입학을 청하는 게 어떠할까….”(세종 15년·1433년)

서울 세종문화회관 뒤편, 정부서울청사 별관(외교부) 후문 우측 30m 지점 화단에 있는 사역원 표석. 조선시대 외국어의 통역과 번역을 맡았던 기관이다. 552칸 큰 건물 안에 대청ㆍ상사당상청ㆍ한학전함청 등 30여 개 청이 있었다.

외국어 능통자를 판서급(2품·장관급)으로 등용하며 우대했다. 세종 때 김청, 세조 때 이흥덕·김유례, 성종 때 장유성·황중 등이었다. 그러자 사헌부 대사헌과 사간원 대사간들이 상소했다. “공로도 없는데 갑자기 2품을 주시니… 관작을 외람되게 제수한 것이 오늘날과 같이 심한 때는 없었습니다….”

왕들은 솔선수범했다. 중국어·몽골어를 다 잘했다고 알려진 세종은 세자(후에 문종)에게도 중국어를 배우게 했다. 아들 세조도 ‘수준급 중국어 실력’을 사신 면대 자리에서 보여줬다.

▶세조=“강계의 길이 험하고 멀어 급히 가지 못할 것 같습니다. 청컨대 대인을 따라온 군사에게 바로 요동으로 돌아간다는 뜻을 달려가서 유시하게 하는 것이 어떠하겠습니까?”

▶통역=“대인이 강계로 돌아가면 마땅히 강 위의 군사들에게 달려가 유시해야 합니다.”

▶사신=“귀국 군사가 이미 강을 건넜다면 우리도 제때에 가지 못하는데 의주의 군사가 어떻게 제때에 이를 수 있겠습니까?”

▶세조=“통사가 잘못 전하였습니다.”

세조의 중국어는 역관 잘못을 즉시 잡아낼 만큼 수준이 높았다. 성종도 능통했다.

▶신하=“전하께서 중국어를 하는데 복잡한 정무에 지장이 있을까 두렵습니다.”

▶성종=“지장 없다. 내가 중국어를 직접 말하려는 게 아니라 통사들이 착오가 많아 보려는 것뿐이다.”

왕의 관심에 힘입어 사역원 체제는 정비됐다. 흥미 있는 부분은 ‘몽골어’다. 몽골이 기운 지 오랜 정조 때도 여전히 가르쳤다. 정조실록엔 “그들의 병마가 가장 거세므로 앞날을 헤아릴 수 없으니 어찌 소홀히 여길 수 있겠는가”라고 나온다. 매의 눈으로 정세를 살피는 지혜다. 왕들이 외국어 학습 강조에 부응해 교재도 발달했다.

A=?舍 混堂裏洗?去?(손가야, 목욕 가자.)

B=我是新?的庄家 不理?的 多少??(촌놈이라 목욕료가 얼마인지 모르겠다.)

A=我說與? 湯錢五箇錢 撓背兩箇錢 梳頭五箇錢 剃頭兩箇錢 修脚五箇錢 全做時只使得十九箇錢(목욕료 5전이고, 등 미는 데 2전, 머리 빗기는 데 5전, 깎는 데 2전, 발톱 다듬는 데 5전, 모두 합해서 19전이다.)

B=我管着湯錢去來(돈은 내가 준비할게.)

(목욕탕에 들어갔다.)

A=衣裳 帽子 靴子 都放在這?裏頭 分付這管混堂的看着 到裏間湯池裏洗了一會兒 第二間裏睡一? 又入去洗一洗 却出客位裏歇一會兒 梳刮頭修了脚(옷·모자·신발은 이 상자에 넣어 맡겨라. 탕에 들어가 한 번 씻고, 한숨 자고 씻은 다음 휴게실에서 쉬고, 머리를 빗기고, 발톱을 다듬어라.)

오늘날 사우나 모습과 흡사한 이 장면. 조선의 인기 회화교본인 『박통사』에 나오는 대화다. 한·중국어 대화 중 한글 부분인데 오늘날 써도 손색없다. 그보다 앞선 교본도 있다.

A:대가 종나리래(大哥, 從那裏來) (어이구 형씨, 어디서 오시는지요?)

B:아종고려왕경래(我從高麗王京來). (고려 왕경(개성)에서 왔습니다.)

A:여금나리거(如今那裏去) (그럼 어디로 가시는지요?)

B:아왕북경거(我往北京去) (베이징으로 갑니다.)

고려 때 실용 중국어 회화서 『노걸대(老乞大)』의 첫 페이지 대화 장면이다. 제목은 ‘니하오 중국인’쯤 된다. 고려 상인이 베이징까지 가는 길에 겪은 일을 중국인과의 대화 형식으로 풀었다. 몽골어·왜어 판도 나온 『박통사』 『노걸대』는 실용 회화 부문 역대 베스트셀러였다. ‘유명 어학 강사’도 있다. 최세진이다. 세종 때 『박통사』를 한글로 주석한 그는 성종 때 사역원 중국어 담당자로 선발됐다. 『사성통해』를 편찬하고 『노걸대』 『박통사』를 언해했으며 『노박집람』 『훈몽자회』『이문집람』을 편찬했다.

역관 체제만큼 주목할 부분은 조선의 이중언어 환경이다. 양반 계층은 중국어와 관련, ‘준(準)이중 언어 능력자’였다.

1480년 성종 11년. 왕과 대신들이 ‘조선의 자유부인’ 어을우동(於乙宇同) 문제를 논의했다.

영의정=“어을우동의 죄는 비록 주살해야 하지만 인주(人主·왕)는 살리기를 좋아하는 것으로 덕을 삼아야 합니다.”

도승지=“다른 음탕한 자와 비할 수 없습니다…. 마땅히 극형에 처해야 합니다.”

예조참판·한성부좌윤=“인주는 정률을 써야지 비율(比律)하여 죽여선 안 됩니다.”

왕=“…(길게 말하며) 어을우동이 음행을 자행한 것이 이와 같은데 중전(重典)에 처하지 않고서 어찌하겠는가?”

(왕이 중벌한다는 결론을 내리기까지 회의는 길게 이어진다.)

그 열기가 실록에 이렇게 전한다.

受常參視事。 同副承旨李拱, 將義禁府三覆於乙宇同罪案, 啓曰: “於乙宇同, 前爲泰江守仝妻時, 奸守山守驥等罪, 比《大明律》背夫在逃, 因而改嫁, 絞不待時。” 上問左右, 領議政鄭昌孫對曰 (…중략…)季昌卽曰: “刑罰, 世輕世重。 於乙宇同, 淫亂如此, 宜置重典。” 上曰: “然。”

왕과 신하의 격론, 고민이 손에 잡힐 듯 생생하게 그것도 한자로 적은 것이다. ‘동시 통역사’를 뛰어넘는 ‘동시 통역·필기사’의 비상한 전문 능력이다. 조선 512년, 사관은 임금 옆에서 대소사를 한자로 동시 통역·필기했다. 현대 동시 통역사가 그만큼 할 수 있을까. 인구의 5~10%로 추정되는 양반이 전문가 풀(pool)이었다. 양반은 우리말로 문·사·철을 생각하고 말했지만 글은 한문으로 썼다. 엉터리가 아니라 중국인도 놀랄 수준의 한문이다. 그들의 두뇌는 바이링구얼이었다.

그러나 잠재력은 충분히 활용되지 못했다. 세종은 사역원에 문신·생원·진사도 기용하며 진급시키고 사신에 동행하는 특혜를 줬지만 효과를 못 봤다. 진급이라 여기지도 않고 베이징도 멀다며 마다했다. 그런 닫힌 마음은 이중 언어능력을 사장시켰다. 영어를 중심으로 한 서양 언어 교육은 1882년 미국과의 통상조약이 체결된 이듬해 동문학(同文學) 설립으로 시작됐다.

윌리엄 오버홀트는 1992년 『중국의 부상(The Rise of China)』으로 통찰력을 보여준 저자다. 함재봉 아산정책연구원장이 전하는 그의 말이 예사롭지 않다.

“오버홀트는 한·미 동맹이 미·일 동맹보다 중요해진다고 했다. 18년 홍콩·싱가포르 생활 경험이 근거다. 현지 부임 때 한국인은 가족과 와서 아이들에겐 영어를 가르치고 영어권 대학에 보낸다. 일본인은 혼자 부임한다. 시스템에서 빠지면 재진입이 어렵다는 게 이유였다. 양국은 세계화 정도의 차이가 난다.”

조선은 주변 정세에 대처하려는 전략적 사고의 일환으로 외국어 교육 체계를 만들었고 왕이 솔선수범했다. 그중 회화 중시, 현지 유학, 언어생활관 같은 지혜는 요즘까지 이어진다. 우리는 조상이 물려준 큰 지혜를 활용하는 데만 머무를 것인가. 아니 그것보다 그 지혜를 제대로 활용은 하고 있는가.

[중앙SUNDAY-아산정책연구원 공동기획] 신명·고요 어우러진 전통춤 300종 … 우리가 지킨 건 7종뿐

(중앙일보 2014.03.23)

한국문화대탐사 ⑩ 춤

‘한국 창작무의 대모’로 꼽히는 안무가 김매자(맨 앞)씨와 단원들. 창무(創舞)의 풍경 ‘춤의 김매자’에서 발췌. [창무예술원 제공] ‘손 하나만 들어도 춤이 된다’.

‘한국 창작무의 대모’로 꼽히는 안무가 김매자(맨 앞)씨와 단원들. 창무(創舞)의 풍경 ‘춤의 김매자’에서 발췌. [창무예술원 제공] ‘손 하나만 들어도 춤이 된다’.

한국 미학의 정수를 간직한 한국 무용의 특성이다. 시공간에 흘려보내는 비언어적 몸짓들은 하나의 선(線)과 자태로 응집되고 여백의 미를 이룬다. 정중동(靜中動)의 숭고한 경지다.

“춤을 출 때는 신명과 고요가 서로 교통해야 하느니라. 지상과 우주가 화합하고 장삼 자락을 걷어 올릴 때는 태산을 들어 올리는 기품이 들어 있어야 참맛이 우러나느니라.”

올해로 탄생 140주년을 맞는 근대 전통 춤의 거장 한성준(韓成俊·1874~1942)이 손녀 한영숙에게 춤을 가르치며 해준 말이다. 한영숙은 승무와 학춤 기예능보유자로서 1988년 서울 올림픽 폐막식에서는 ‘살풀이춤’을 공연해 세계인의 관심을 불러모은 바 있다.

|

전통 춤은 신명의 춤이기도 하다. 흥겹고 신명 난 장단과 춤사위로 곧잘 무아지경으로 이끈다. 신명의 춤은 민중들의 고달픈 삶의 응어리를 해소하고 승화시키는 역할을 해왔다. 원효대사는 광대 복장으로 무애춤을 추었다. 삶과 종교, 노동과 예술의 근원적 일치를 꾀하는 연결고리가 바로 전통 춤이었다.

음주가무(飮酒歌舞)는 한국 고대문화의 키워드다. 부여의 영고(迎鼓), 고구려의 동맹(東盟), 동예의 무천(舞天)은 매일 먹고 마시고 노래하고 춤췄던 국가적 축제였다.

한국은 춤의 나라였다. 한국의 전통 춤은 무려 300여 가지나 되었다(1세대 무용학자 정병호 조사)고 한다. 정재(呈才) 같은 궁중무용과 마당놀이나 탈춤 같은 민속춤, 문묘·종묘·사찰의 의식무용으로 대별되는데 지금은 대부분 사라지고 1960년대부터 무형문화재로 지정된 승무, 살풀이춤, 처용무, 진주검무, 태평무, 승전무, 학연화대합설무 등 7종목이 전승돼오고 있는 실정이다. 그나마 이수자나 전공자들만 춤출 뿐 손 하나만 들어도 춤이 되었던 대부분의 한국인은 더 이상 전통 춤을 추지 않는다. 그들은 어떻게 춤추는지도 알지 못한다.

전통 춤에 관한 한 오늘날 한국인들은 ‘춤맹(舞盲)’에 가깝다. 한국 미학의 정수였던 춤의 계보를 잇고 있는 한국무용계는 문화가의 변방이 되었고 대중들로부터 외면당하는 현실은 처참할 정도다.

3월 마지막 주에 공연되는 피나 바우쉬의 ‘풀 문(Full Moon, 부퍼탈 탄츠테아터)’ 내한공연 총 4회가 일찌감치 매진되었다고 한다. 12만원이나 하는 고가의 티켓까지도 동난 것이다. 독일 현대무용의 거장 피나 바우쉬의 유작을 보기 위해 몰려드는 이들은 윌리엄 포사이드, 제롬 벨 등 해외 ‘빅네임’ 안무가들의 내한공연 때마다 행렬을 이루는 무용 매니어층이다. 유감스럽게도 그들은 국내 무용단의 공연을 외면한다. 그래서 매번 객석 채우기에 전전긍긍하는 형편이다.

춤의 나라 한국에서 민족의 정체성과 문화 원형을 간직해온 전통 춤의 위상이 이렇게 추락한 원인은 뭘까? 전문가들은 1910년 일제 강점을 꼽는다. 1899년 아현 무도회장을 시발로 국립극장 성격의 협률사, 연흥사, 단성사 등 서구식 극장 양식을 띤 연희공간들이 속속 등장했다. 하지만 전통사회에서 근대사회로의 이행기에 일제의 강점을 당하면서 장악원(掌樂院:조선시대 궁중음악과 무용에 관한 일을 담당하던 관청)의 해체와 연희 공간들의 폐쇄로 인해 전승체계가 흔들리게 된다. 이후 크게 두 가지 경로로 그 맥이 가까스로 전승되는데 이왕직 아악부를 통한 정재의 계승과 권번(券番)을 통한 민간 전통 예능교육이 그것이다. 기생조합인 권번을 통한 춤 교습은 ‘춤은 기생이나 추는 것’이라는 부정적인 인식을 낳게 된다. 이는 한국 춤이 대중으로부터 멀어지게 되는 결정적 요인이다.

1926년, 한국 무용은 대전환점을 맞는다. 일본 현대무용 개척자 이시이 바쿠(石井漠)의 경성 공연을 계기로 신무용 시대가 열리게 된 것이다. 이시이 바쿠는 최승희와 조택원 등을 연구생으로 받아들여 한국 근대무용을 세계에 알리는 발판을 마련했다.

“당시 엘리트 출신인 최승희(1911~69)와 조택원(1907~76)은 전통 춤을 그대로 무대로 올린 게 아니라 서양 춤과 접목시키고 거기에 시대정신을 담아서 신무용이라는 장르를 개척했어요. 최승희나 조택원은 일제 강점기 국가가 없는 상태에서 걸출한 재능과 인문적 소양을 바탕으로 세계인을 감동시켰던 것이죠. 국가적 지원이라는 건 생각할 수도 없던 때입니다. 그들은 1930년 후반에 미국·중국·일본·유럽·남미 등 전 세계 공연을 성공적으로 해냈습니다. 그들은 국악인들을 대동하고 갔어요. 그렇게 한국 전통 춤의 원형을 보여주고자 애썼던 것이죠. 특히 조택원의 경우는 공연만 한 게 아니라 유창한 영어로 한국적인 몸짓의 의미를 서양사람들에게 특강해서 가르쳤습니다. 최승희 역시 우리 한국인의 몸짓을 어떻게 하면 어필할까 고심하고 연구했지요. 그래서 가는 곳마다 현지 언론의 극찬을 받고 피카소, 찰리 채플린 같은 유명인사들이 몰렸던 겁니다. 진정한 한류의 선두 주자는 전 예술 장르를 통해서 최승희와 조택원이었다고 봅니다.”

한국예술종합학교 성기숙 교수는 이와함께 김창하·한성준·김숙자·이동안·강선영 같은 전통 춤 거장들의 공로를 기렸다.

60년 춤 인생을 돌아보는 ‘그리고 다시 봄 김매자’ 공연을 앞두고 신촌 포스트극장을 찾았다. 한창 연습 중에 김매자 이사장은 김선미·최지연·김지영 같은 제자들과 함께 예술사가 김미상 박사를 초청해서 ‘춤본Ⅰ·Ⅱ’와 창작무용을 놓고 연구를 하고 있었다.

“젊은 학생들이 와서 공부 좀 하라고 해도 좀처럼 오지 않고 박사나 교수급 안무가들만 참여하는군요. 확고한 이론을 갖추고 전통의 미의식을 체득, 몸에 익힌 후에야 자신감 있게 우리 철학을 담은 작품을 만들 수 있어요. 내 과감한 실험정신도 거기서 온 거예요. 1975년 명동예술극장에서 제1회 김매자 무용발표회를 하면서 한국 무용계 사상 맨 처음으로 버선을 벗고 맨발로 무대에 올랐어요. 의상도 개량했죠. 85년에는 우리나라 최초로 무용 전용소극장을 만들었습니다. 87년 ‘춤본Ⅰ’, 89년 ‘춤본Ⅱ’를 선보였고요. 70이 넘었지만 지금도 춤을 추지 않으면 몸이 아픕니다. 춤이란 삶의 경험과 생활에서 느끼는 것들을 표현하는 거예요. 한국 춤은 인간 해방의 춤입니다.”

‘한국 창작무용의 대모’로 통하는 김매자 선생은 아방가르드 정신으로 40년 가까이 창무예술원을 이끌어왔다. 1000회가 넘는 해외 공연과 한국 춤의 기틀을 잡기 위해 춤본을 연구한 업적은 무용계의 귀감이다.

현대 무용과 발레는 한국 무용의 상대 개념으로 나뉜 분류다. 극장예술인 서양 무용은 17세기 궁정 발레에 그 뿌리를 둔다. 지난 4세기 동안 현대 무용, 포스트모던 무용, 컨템퍼러리 무용이라는 형식으로 변화, 발전해왔다.

우리나라는 20세기 중반에 이르러야 극장 예술이 도입되기 시작해 아직 1세기도 되지 않는 짧은 역사를 지니고 있다. 따라서 소수의 애호가들 외에 대중과의 거리를 좀처럼 좁히지 못하고 있다.

최근 국내 무용계의 경향은 장르 간 융·복합 및 협업작업이다. 지난 2월, 예술의전당 자유소극장에서 공연된 작품 ‘투 인 투(Two in Two·안성수 안무, 디자이너 정구호 연출)’는 2회 공연이 모두 매진되며 큰 호응을 얻었다.

발레 분야에서 한국 무용인의 활동은 괄목할 만하다. 강수진 국립발레단 신임 예술감독을 비롯해 강효정(슈투트가르트 발레단), 김지영(네덜란드 국립발레단), 박세은(파리 오페라 발레단) 발레리나와 김용걸(파리오페라 발레단) 등이 세계 유명 발레단에서 활동했거나, 현재 활동하고 있다. 뛰어난 테크닉을 지닌 발레리나는 점점 늘어나고 있지만, 모던 발레나 컨템퍼러리 발레 안무가는 탄생하지 않고 있다. 국립발레단과 유니버설발레단의 공연 레퍼토리는 모두 ‘백조의 호수’ ‘라 바야데르’ ‘호두까기 인형’ 등 클래식 발레로, 수세기 동안 해외에서 공연되어 온 작품들을 그대로 가져와 공연하고 있다. 창작 역량은 기르지 못해 서양 발레의 버전을 답습한다. 작품뿐 아니라 토슈즈, 의상, 무대장치까지 사온다. 발레의 토착화 작업이 필요하다는 지적이 많다.

“한국 춤의 대중화와 세계화는 결코 쉽지 않습니다. 춤과 멀어졌던 사람들을 춤추게 하자면 굳게 닫힌 마음부터 열게 해야 하니까요. 우리 몸은 꿈이 춤추는 집입니다. 다양한 프로그램으로 세상 사람들을 춤추게 하면 행복해집니다. 춤을 통해 생명과 평화의 동심원을 점점 키워 가면 그것이 바로 홍익인간이고 접화군생(接化群生)이죠. 뭇 생명이 서로 진실되게 만나고 진화해가는 거죠. 한국 춤은 자연스럽고 기교가 많지 않습니다. 원리만 알면 쉬워서 얼마든지 국민 춤으로 만들고 세계인과 향유할 수 있습니다.”

조화로운 춤 세상은 안무가 최경실(생명 평화 춤 공동체 대표) 박사의 소망이다. 최 박사는 월드컬처오픈(WCO) 서울사무소의 무료 공간 나눔 프로그램으로 시민들에게 재능 기부를 해오고 있다. 그가 지향하는 춤은 테크닉을 요하지 않는 커뮤니티 댄스다.

말춤으로 세계를 뒤흔든 가수 싸이나 한국 비보이들, K팝 가수들의 활약상을 보면 가무에 능했던 문화 유전자가 우리 시대에 되살아나는 듯하다. 몸 가진 이라면 누구나 춤출 수 있다고 한다. 마당놀이 계열의 전통 춤은 장단과 리듬, 반복성을 갖추고 있어서 대중적 겨냥이 쉽다. 춤의 근원을 파고들지 않고 동작부터 시작하는 맹목적인 테크닉으로는 깊은 감동을 주지 못한다. 춤도 결국은 인문학이다.

[중앙SUNDAY-아산정책연구원 공동기획] 15세 사주당, 문중 남자보다 출중 영조 경연관도 놀라

(중앙일보 2014.03.16 10:01)

한국문화대탐사 ⑨ 영·정조 이후 여성 선비 르네상스

한국외국어대학교 용인 캠퍼스 뒤의 단봉산 중턱에 있는 사주당 이씨와 남편 유한규의 합장묘. 사주당은 신사임당에 이어 조선 남성 선비와 견줄 만한 여성 선비였음이 드러나고 있다. 조용철 기자

한국외국어대학교 용인 캠퍼스 뒤의 단봉산 중턱에 있는 사주당 이씨와 남편 유한규의 합장묘. 사주당은 신사임당에 이어 조선 남성 선비와 견줄 만한 여성 선비였음이 드러나고 있다. 조용철 기자

여기 조선의 위대한 여성 군자가 누워 있다. 한국외국어대 용인 캠퍼스 뒤 단봉산 중턱. 사주당 이씨와 그의 남편 유한규가 나란히 누워 있는 곳. 1821년 사망한 사주당이 조선 남성과 견줄 만한 여성 선비였음이 드러나고 있다. 아들 유희가 쓴 어머니에 대한 『가장』 등을 통해서다. 사주당의 삶을 재구성한다.

1800년대 초반, 유희(柳僖)의 집. 한 선비가 대청에 앉은 노부인에게 절을 하더니 가르침을 받는다. 그는 진사에 급제하는 이면눌이다. 언젠가는 호조판서가 된 이양연도 와서 가르침을 받았다. 노부인은 사주당 이씨다. 이창현과 강필효는 글의 질정을 청했다. 사주당 이씨가 보여 준 선비의 풍모다.

영조 15년(1739년) 12월 5일 유시(오후 5~7시) 청주. 전주 이씨 노론 가문인 이창식(李昌植)의 집에 딸이 태어났다. 2남5녀의 막내. 어릴 때 이름은 전해지지 않는다. 집은 넉넉지 않았다. 7대조가 이조판서에 증직(사후에 관명을 주거나 높임)된 이후 실제 벼슬에 나간 적이 없기 때문이다. 그러나 고조 이천배가 노론의 영수인 송시열의 막내 동서여서 노론에선 뼈대가 있었다.

소녀는 길쌈과 바느질을 잘했다. 그런데 어느 날 집어치웠다. “사람 노릇 하는 것이 이것에 있다는 것인가”라고 일갈했다. 그러곤 『주자가례』 『소학언해』 『여사서』를 읽기 시작했다. 밤엔 길쌈하는 불을 빌려 봤다. 그렇게 1년. 문리가 통했다. 이번엔 『논어』 『맹자』 『중용』 『대학』 『시경』 『서경』으로 나갔다. 오빠가 배우지 말라고 했다. 그런데 아버지가 감쌌다. “그러지 마라. 옛 성현의 어머니 중에 누가 글을 몰랐는가.” 소녀는 매진했고 열다섯 전에 이씨 문중 남자를 앞섰다는 말을 듣는다(신작의 『유목천부인이씨묘지명』). 영조의 경연관이었던 남당 한원진이 소문을 듣고 탄복한 것도 이 시기 일로 보인다.

19세에 아버지상을 당했다. 지극히 아껴 주던 아버지. 3년상 중 솜옷을 입지 않고 끼니도 자주 걸렀다. 이후 25세까지 어떻게 살았는지 전해지지 않는다. 그러나 이 기간 『내훈』이나 『여범』 같은 종류의 여훈서(女訓書)를 편찬하고 이어 유학 경전 자체를 체계적으로 연찬했을 것이라고 고려대 한문학과 심경호 교수는 ‘사주당 이씨의 삶과 학문’에서 추정했다. 역시 영조의 경연관이었던 송명흠이 사주당에 대해 “친척이 아니라 대면하지 못함을 한스럽게 여겼다”고 한 것도 이 시기였을 것으로 보인다.

소녀가 규수로 성숙할 동안 용인 구성(驅城)에 사는 소론(少論) 선비 유한규는 연이은 부인상에 상심하고 있었다. 첫 부인은 삼학사의 한 사람인 오달제의 증손녀 해주 오씨인데 자식 없이 23세에 죽었다. 둘째 부인 평강 전씨는 두 딸을 낳았지만 남편이 을해옥사에 연루돼 죽었다는 잘못된 소식을 듣고 자결하고 말았다. 실제로는 시동생이 연루된 것이었다. 셋째 부인 선산 김씨는 아들 흔(?)을 남기고 세상을 떴다. 유한규 45세 때의 일이다. 세 부인을 잃은 그는 결혼 생각을 버렸다. 그런데 “한 처녀가 경사에 통하고 행실이 뛰어나다”는 말을 듣고 청혼했다. 25세 사주당 이씨였다.

초야에 남편은 “어머니를 잘 모셔 달라”고 당부한다. 부인은 “옳지 않으신 부모는 없으니 어떤 어려움이 있겠습니까”라고 답한다. 부인은 문자 냄새를 피우지 않고 효성스러운 며느리, 현명한 부인으로만 처신했다. 시어머니는 자주 아파 부부는 옷을 풀지 못했다. 그렇게 8년을 모셨다. 그러나 부부 금실은 좋았다. 나이 차이가 컸어도 남편은 부인을 지식인처럼 대했고 부인의 글에 서문도 썼다. 식사하며 경을 논했고 시를 지으며 벗처럼 지냈다.

사주당이 남편에게 보낸 편지가 있다. 『논어』 ‘양화편’의 ‘성상근(性相近)’을 논하는데 이(理)와 도심(道心), 칠정(七情) 같은 복잡한 단어가 튀어나온다. 내용은 전하지 않는다. 부부는 1남3녀를 뒀다. 장남 희(僖)는 후에 실학 백과전서파의 대가가 된다. 그것은 먼 뒤의 일.

정조 등극 뒤 소론이 등용되면서 유한규는 경릉령 벼슬을 얻는다. 그런데 부인은 봉록과 관직에 집착하지 않고 험한 현미밥을 먹었다. 유한규는 목천현감을 끝으로 벼슬길에 나가지 않는다.

그런데 부인 나이 45세인 1783년 다정했던 남편의 죽음으로 삶이 힘겨워진다. 아들 희는 11세. 세 자식 모두 어렸다. 3년상 뒤 부인은 전 부인의 아들 흔에게 “가난하면서 계모에게 효를 행하는 것은 쉽지 않다. 내가 늙지 않았으니 누를 끼치지 않겠다”며 용인으로 떠난다.

어려운 삶이었다. 호미도 없이 밭을 일구고 촛불도 없이 길쌈을 했다. 거북 등처럼 갈라진 손으로 자리를 짜고 소금 반찬으로 밥을 먹었다. 인척들이 봉록을 떼어 주려 해도 사양했다. 자식들이 남의 음식을 가져다주는 것도 금지했다. 그래도 아들은 공부시켰고 딸들에게도 부엌일을 시키지 않았다. 당시 부인들의 의무였던 화식(貨植, 재물 증식)에도 힘써 힘겹게 돈을 모아 선대의 묘를 관리했다.

가난했어도 사특함은 없었다. 집에 통이 두 개 있었다. 남에게 (곡물 같은 것을) 줄 때 작은 통을, 받을 때 큰 통을 써 이익을 남겼다. 그러나 이를 바꿨다. 많이 주고 적게 받게 했다. 부인은 “업보를 갚았다”고 했다.

글을 읽고 쓰는 것은 버릴 수 없는 일. 아들 희는 “글에 있어서 경사(經史, 유교경전이나 역사서)는 있었지만 자집(子集, 주석서나 시문)은 안 했다”고 했다. 부인은 당호도 희현(希賢, 현명함을 추구함)에서 사주(師朱)로 바꿨다. 성리학 지식이 높아진 부인은 당쟁에도 일침을 줬다. 서인이 노론·소론으로 갈리게 된 계기인 회니(懷泥) 시비가 대상이었다. 부인의 친정은 노론, 시댁은 소론이었지만 ‘둘 다 잘못했다’고 일갈했다.

사주당은 아들을 가르쳤다. 유희는 “나는 어려서 아버지를 잃고 어머님의 가르침을 받았다”고 했다(조종진의 『남악유진사묘지명』). 아들이 입단속을 잘 못함을 걱정하며 “과거에 나가지 말라”고 했다. 아들은 따랐다. 자식에게 출세만을 목적으로 하지 말라고 한 것이다. 당쟁에 휩쓸릴 걱정도 있었겠지만 자식에게 선비의 길을 따르라고 한 것 자체가 선비의 모습이다.

사주당은 여러 저술을 했지만 전해지지 않는다. 그중 62세에 지은 조선시대 유일한 태교서적인 『태교신기』엔 스토리가 있다.

젊었을 때 지은 『교자집요』를 20년 뒤 막내딸의 궤짝에서 발견하자 그는 이책에서 ‘태(胎)기르는 방법’만 따로 떼내 생각을 덧붙여 『태교신기』를 완성한다. 이를 아들이 재편집하고 우리말로 해석했는데 이를 위당 정인보가 1936년 후손인 유근영을 통해 보고 해제를 작성해 세상에 알려졌다.

사주당은 고질 때문에 앉았다 누웠다 하면서도 책을 놓지 않았다. 1821년 9월, 83세로 죽기 전 유언으로 “『태교신기』만 남기고 다 태우라”고 했다. 무덤엔 청주 어머니의 수간 두루마리 편지 한 축과 남편과 성리를 논한 글 한 축, 손수 베낀 『격몽요결』 한 권을 넣었다. 아들은 쓴다. “어머니의 바탕은 장부이셨으되 행실은 부인이었노라(質丈夫 行婦人).”

중·일엔 없는 선비의 공론정치, 조선 500년 버틴 힘인가

(중앙일보 2014.03.09 08:19)

[중앙SUNDAY-아산정책연구원 공동기획] 한국문화대탐사 ⑧ 선비<下>

같은 유교문화권이지만 성리학의 영향, 특히 공론(公論)의 강도는 조선·명·에도막부가 달랐다. 에도막부에선 5~6명의 로주(대신)가 비밀 회합으로 대소사를 결정했다. 공론은 없었다. 황제의 권한이 강했던 중국에선 공론이 사실상 허락되지 않았다. 조선만 공론을 지켜냈다. 사진은 쇼군이 거주한 옛 에도성(왼쪽)과 명 황제의 거주처였던 베이징 자금성. [중앙포토]

같은 유교문화권이지만 성리학의 영향, 특히 공론(公論)의 강도는 조선·명·에도막부가 달랐다. 에도막부에선 5~6명의 로주(대신)가 비밀 회합으로 대소사를 결정했다. 공론은 없었다. 황제의 권한이 강했던 중국에선 공론이 사실상 허락되지 않았다. 조선만 공론을 지켜냈다. 사진은 쇼군이 거주한 옛 에도성(왼쪽)과 명 황제의 거주처였던 베이징 자금성. [중앙포토]

선비 정치의 정당성은 천명·민심·공론에 근거한다. 그러나 천명은 말이 없고 민심은 변덕스럽다. 공자는 “많은 이가 미워해도 반드시 살펴야 하며, 많은 이가 좋아해도 반드시 살펴야 한다”고 했다(『논어』 위령공). 그래서 유학이 통치 이념이었던 나라들엔 공론을 위한 장치로 언관(言官)이 있었다. 조선과 명나라에선 성리학 정신으로 충만한 선비·유자가 그 일을 맡았다. 선비와 공론은 한 몸이다. 한·중·일의 양상을 비교했다.

#사례 1=효종 즉위년(1649) 대동법 논쟁이 벌어졌다. 우의정 김육이 “먼저 호조에서 시험해야 한다”고 소를 올렸다. 좌의정 조익, 연양군 이시백은 찬성. 이조판서 김집, 호조판서 이기조와 정세규는 반대. ‘떠르르한’ 선비들인 김상헌·송시열·송준길·김경여도 반대의 각을 세웠다. 반대의 표면적 이유는 백성의 불만이었지만 실제론 토지 상실을 두려워한 기득권의 반발도 깊었다. 조정 안팎의 논쟁은 치열했다. 그래도 효종은 강행했다. 논쟁은 계속됐다. 1654년 효종이 송시열에게 물었다. 송시열은 “대동법은 좋은 법”이라 답했다. 5년에 걸친 논쟁은 그쳤다.

#사례 2=에도(江戶)시대 말기인 1841년 ‘덴포(天保)의 개혁’이 발표됐다. ▶사치 금지 ▶검약 ▶이자 인하 ▶에도의 농촌 출신 귀향 조치 ▶가부나카마(株仲間?독점적동업조합) 폐지 ▶에도·오사카 주변의 다이묘·하타모토 영지를 막부 직할지로 귀속 등이었다. 이 조치로 막부 지배체제는 강화되지만 해당 지역에 영지를 둔 하타모토의 타격은 컸다. 반발이 커져갔고 이를 추진한 로주(老中?조선의 대신 격) 미즈노 다다쿠니는 파면됐다. 그에게 무사와 상인들은 돌을 던졌다. 그런데 어떤 대화가 지도부 사이에 오갔는지는 기록이 없다.

대동법, 덴포 조치 모두 개혁이었지만 조선에선 성공, 일본에선 실패다. 개혁 사례 하나만으로 양국을 비교할 순 없다. 그러나 논의 양상은 주목할 만하다. 조선에선 ‘공론’이 있지만 일본에선 찾기 어렵다. 중국에선 어땠을까.

#사례 3=명나라 만력(萬曆) 원년(1563년)이후 10년간 장거정은 대대적인 개혁을 추진했다. 고성법으로 관리의 업무를 철저히 감찰·평가하고 감시했다. 전국 토지를 측량해 지방 호족의 불법 경작지를 몰수하고 세법을 정리했다. ▶사적 서원 설립의 불허 ▶이단 사설의 금지 ▶유생의 정치 간여 금지 조치도 내놨다. 그런데 고성법은 탄핵을 맡은 언관의 입을 틀어 막았다. 아침에 결정된 일이 저녁이면 실행돼야 하는 환경에서 공론은 사라졌다는 비판이 제기됐다(『명사(明史)』 권23, 장거정 전). 16차례 탄핵이 올라왔지만 주도자는 대부분 처벌받았다. 남경의 급사중 여무학은 삭탈 관직됐고, 어사 부응정은 변방으로 쫓겨났다. 어사 유대는 곤장 100대를 맞고 변방으로 쫓겨났다. 어사는 언로를 맡은 이들이다.

성리학을 존중한 조선·명·에도막부 가운데 핵심 가치인 공론을 가장 철저히 지킨 나라는 조선이었다. 조선에선 폐해론이 나올 만큼 공론을 키웠다. 건국 초기 정도전은 “나라의 책임은 왕에 있지만 언권은 언관에 있어야 한다”고 했다. 영조 때 택리지를 쓴 이중환은 “300년간 권세를 크게 농간한 자가 없고, 큰 근심이 없는 것은 바로 이 때문이다”라고 했다. 지방에서는 선비들이 서원을 중심으로 청의(淸議)를 일으켜 조정을 감시했다. 유통(儒通)이라 불린 그들의 격문은 수십 일이면 나라를 돌았다. 글을 아는 백성은 상언(上言)을 하고 모르면 신문고를 두드렸다.

에도 시대에도 공론은 있었다. 그러나 엘리트의 폐쇄적 공론이었다. 막부의 중추인 로주가 그 기능을 했다. 병부를 제외한 조선의 6조 판서쯤 되는 이들은 재정·민정·인사의 실권을 장악했다. 에도 시대 통틀어 143명에 지나지 않는 이들이 전권을 행사했다. 막부 말기에 정사 총재직을 역임한 에치젠 후쿠이 번주 마쓰다이라 요시나가는 “사람들은 귀신을 대하는 것처럼 로주를 두려워했다”고 말했다.

초기 쇼군 3대까지 보좌역에 지나지 않던 이들은 1635년 법령이 마련됨으로써 5대 쇼군 때부터 실세가 됐다. 11대 쇼군 이에나리시대의 수좌 로주인 마쓰다이라 사다노부가 1787년 간세이의 개혁을 추진하고 1841년 로주 미즈노 다다쿠니가 덴포 개혁을 단행한 것도 이런 배경에서다.

그러나 로주는 폐쇄적이었다. 한번에 5~6명끼리만 소통했다. 지식인 혹은 사무라이와의 소통은 없었다. 다이묘 밑에서 ‘관례에 따라 합의제로’ 대소 사안을 처리했을 뿐이다. 합의에 이르기까지 얘기를 거듭해 만장일치를 만들어갔다. 기밀 논의 과정이 새나가지 않게 애썼다. 조선의 실록처럼 일처리를 기록으로 남기지 않았다.

그러나 이는 ‘그들만의 리그’였다. 로주의 자격은 3만 석 이상을 가진 후다이 다이묘. 지주여야 했다. 그들도 사무라이였지만 땅이 없는 사무라이는 칼잡이에 지나지 않았다. 국사는 로주의 일이었고 다른 이들이 참여할 길은 막혔다. 철저한 계급사회였다(야마모토 히사후미 『お殿樣たちの出世』). 지난 2월 11일 도쿄에서 만난 게이센(惠泉)여학원대의 사와이 게이치(澤井啓一) 교수는 “일본에선 로주가 나라(번) 운영을 맡아 이끌었으며 그 전통은 태평양전쟁으로까지 이어진다”고 말했다. 그가 소개한 일화.

1940년 미국과의 전쟁이 결정된 일왕 어전 회의.

육군 대표=“미국과 전쟁을 하면 해군 중심 전쟁이어서 우리가 결정할 바가 아니다.”

해군 대표=“굳이 전쟁을 하라면 한다. 하지만 단기적으로 성공할지 몰라도 장기적으로 패배할 것이다.”

일왕이 시를 읊었다. ‘세계 전체가 형제인데 왜 이런 풍랑이 일까’.

지난 2월 13일 센다이(仙台)에서 만난 도호쿠(東北)대학 가타오카 류(片岡龍) 교수는 “천황의 시는 전쟁 결정을 알리는데 이는 로주 방식이다. 대신들의 결정을 천황이 추인한 것”이라고 말했다.

중국은 공론 정치를 탄생시킨 나라. 그러나 서울대 최승희 명예교수는 ‘조선 초기의 언관에 관한 연구’에서 “진대 이전까지 언관은 없었다. 한대엔 진의 제도가 원용됐다. 당·송대엔 어사대와 간관 제도가 정비됐지만 청대엔 사라졌다”고 한다. 황제 권력이 강화됐기 때문인데 명말청초의 양명학자 당견(唐甄)은 “군주는 하늘의 상제다. 대신들은 감히 쳐다보지 못하고 노예만도 못하게 구부리고 앉는다”고 개탄했다. 대만대 황쥔제(黃俊傑) 교수는 “중국의 정치 갈등은 실제론 사대부와 환관의 대결이었다”고 말했다. 대만사범대 판차오양(潘朝陽) 교수도 “현대 중국 공산당의 통치방식은 과거 황제 시대와 유사하다”고 말한다.

근대의 조선·명 에도막부 모두 공사를 구별했다. 가타오카 교수는 “공(公)이 무엇인지 중국과 일본에선 황제나 천황·쇼군이 결정했다. 그러나 조선에선 공공(公共)개념이 있어 왕과 선비가 더불어 논의했다”며 “중·일에선 조선과 같은 공론은 없었다”고 지적했다. 그는 또 “로주 방식은 근대까지는 잘 적용됐지만 현대에서 한계가 드러나 조선의 공론 방식을 주목한다”며 “300년 미만 존속한일본·중국 왕조와 달리 조선 왕조가 500년 넘게 유지한 것은 당쟁(당의)이라는 공론 형성 과정이 나라 유지에 큰 기능을 했기 때문일 것”이라고 말했다. 정조 사후 선비의 붕당과 당의(黨議)라는 공론 시스템이 사라진 자리에 세도정치가 둥지를 틀었다. 그리고 망국의 길이 열렸다.

“조선인에겐 더러운 피” … 일제가 왜곡한 선비상 아직 못 지워

(중앙일보 2014.03.02 03:36)

[중앙SUNDAY-아산정책연구원 공동기획] 한국문화대탐사 ⑧ 선비<中>

퇴계를 기념하는 안동시 도산면에 있는 도산서원. 서원은 동서당, 전교재를 갖춘 큰 건물이지만 출발은 사진에 보이는 자그마한 서당이었다. 퇴계 정신은 남인(南人)의 정신적 맥이 됐고 임진왜란과 구한말에는 의(義)의 기치를 내세워 의병으로 발현됐다. 퇴계는 일본의 유학 발전에 큰 영향을 미쳤다. 조용철 기자

퇴계를 기념하는 안동시 도산면에 있는 도산서원. 서원은 동서당, 전교재를 갖춘 큰 건물이지만 출발은 사진에 보이는 자그마한 서당이었다. 퇴계 정신은 남인(南人)의 정신적 맥이 됐고 임진왜란과 구한말에는 의(義)의 기치를 내세워 의병으로 발현됐다. 퇴계는 일본의 유학 발전에 큰 영향을 미쳤다. 조용철 기자

맹자는 말했다. “사람은 반드시 스스로가 스스로를 모독한 연후에 남들도 그를 모독한다.” 조선 선비들의 이전투구로 여겨지는 당쟁(黨爭)이란 용어. 스스로 선비를 모욕하는 것 아닐까. 조선에서는 당쟁 대신 당의(黨議), 즉 ‘당의 논의’라는 말을 썼다. 그런데 왜 우리는 당쟁에 더 익숙할까. 일제 식민사학의 독기 때문이다. 선비의 얼굴에 오물을 던진 일제 5인방을 통해 선비 수난사를 돌아본다.

1680년, 정원로가 재위 6년 차 숙종에 아뢴다.

“허견(숙종에게 신임받은 대신)이 복선군(인조의 손자·숙종의 5촌)에게 ‘전하 춘추 왕성하지만 자주 편찮으시고 세자도 없는데 불행한 일이 생긴다면 (왕위를) 사양하실 수 없을 것입니다’라고 하자 말없이 듣고 있었습니다.”

왕에게 변고가 생기면 복선군을 추대한다니. 병이 잦고 후사도 없던 숙종은 역모로 받아들여 병조에 국청을 설치해 국문할 것을 명한다. 끌려온 남인(南人) 허견은 토설한다. “기미년(숙종 5년 1679년) 정월 복선군과 정원로의 집에 모여 왕에게 불행한 일이 생겨 서인들이 임성군(인조의 손자)을 추대하면 화를 면할 수 없으니 대비해야 한다고 논의하였습니다.” 복선군도 고백했다. 그는 교살됐다. 허견과 나머지 관련자들 가운데 2명은 처형, 1명은 사약, 6명은 곤장을 맞다 죽었다. 남인들도 처벌받았다. ‘경신대출척(庚申大黜陟)’이다. 출척은 관직을 삭탈하거나 올려주는 것이다. 숙종 때는 장희빈 사건도 있었다.

전남 장성의 필암사원. 호남 사림의 중심으로 선조 때 하서(河西) 김인후를 기념하기 위해 후학들이 세웠다.

건국대 신복룡 명예교수는 숙종조에 정치적 사건으로 죽은 사람을 38명으로 집계한다. 당쟁의 심각성을 보여주는 것일까? 일본의 식민사학자 오다 쇼고(小田省吾)는 “왕권이 가장 미약했던 숙종 때 당쟁이 격화됐다”고 하지만 신 교수는 “당쟁이 가장 활발했던 숙종 연간은 조선왕조 가운데 가장 흥륭(興隆)했고 백성이 가장 평안했던 시기”라고 한다.

경신대출척은 오늘날 정치의 비열함과 닮았다는 자조를 불러일으킨다. 하지만 이는 일제 식민사학자들의 식민사관 굴레를 스스로 뒤집어쓰는 것일 수 있다. 일제는 조선사편수회의 작업이 끝나는 1920년대까지 선비상을 왜곡시켰다. 그 중심에 어용학자 5인이 있다.

선두는 시데하라 다이라(幣原坦). 그는 1904년 『한국정쟁지』라는 논문으로 동경제국대학에서 박사학위를 받는다. 서론이 고약하다. “조선 정치는 사사로운 권리 쟁탈이다. 음모가 계속되고 참화를 불사한다…당쟁은 음험하다. 뼈를 깎고 시체에 채찍질하는 참화를 연출한다…한국이 일본의 고문(顧問) 정치에 처하게 된 원인은 고질적인 당쟁이다.” 선비의 결사인 붕당(朋黨), 당끼리의 논의(黨議) 역사를 질곡으로 내몬 일제의 첫 공작이다.

훗날 타이베이(臺北)제국대학 총장까지 지낸 그는 뒤틀린 인물이다. 시데하라는 일본에 유학을 전한 왕인(王仁) 박사의 묘가 있는 오사카 출신. 대학 졸업 뒤 1900년 11월 대한제국의 요청으로 학부(교육부) 고문이 돼 관립고등학교(경기고)의 외국인 교사로 온다. “천년 전 받은 문화적 은혜에 보답할 좋은 기회”라는 게 이유다. 그러나 4년 만에 당쟁을 폄하하며 은혜를 원수로 갚는다. 그는 학정참여관으로 소학교 개혁에 참여하지만 봉급만 축낸다는 조선 언론의 비난을 받다 1906년 해고돼 돌아간다.

뒤를 다카하시 도루(高橋亨)가 잇는다. 역시 동경제대 출신인 그는 시데하라의 후임으로 관립고등학교 교사가 됐다. 그리고 1912년 4월부터 6차에 걸쳐 ‘조선 및 만주’에 글을 쓰며 조선 주자학(성리학)의 특징은 ‘종속성·사대성·분열성’이라고 했다. 1914년 『조선의 이언집 부 물어』라는 책에선 ‘조선사회 내면엔 ▶사상의 고착성 ▶사상의 무창견(無創見) ▶당파심 등 6개 형질이 있다’고 했다. 전주대 이형성 외래 교수는 “다카하시는 시데하라의 영향을 받았다”고 했다. 총독부는 다카하시의 주장을 담은 『조선인 특성의 연구』를 단행본으로 만들어 1920~21년 전국에 배포했다.

경성제대 예과 교수 하야시 다이스케(林泰輔)는 1912년 최초로 한국통사인 『조선통사』(일어판)를 쓰면서 한 장(章)을 당쟁에 할애했다. “당파는 확고한 주의?강령이 아니라 형세에 따라 동서남북으로 나뉜 것”이라고 썼다. 대학 교재로도 사용됐다. 신복룡 교수는 “그는 최초로 당쟁사를 확대 재생산한 역사적 책임이 있는 인물”이라고 지적했다.

가장 오염된 일인은 기자 출신 호소이 하지메(細井肇)다. 1921년 쓴 81쪽짜리 『붕당·사화의 검토』는 가관이다. “조선인에겐 특이한 더러운 피가 흐른다…희대의 영웅도 붕당의 악폐는 근절시키기가 어렵다. 그 피를 어쩔 것인가….” 이 때문에 그는 ‘조선 멸시론자’의 대표로 간주된다.

이후 ‘당파성론’은 오다 쇼고에 의해 확대 재생산된다. 그는 동경제대 문과 출신으로 1908년 학부 서기관으로 한국으로 왔다. 조선사 왜곡의 선봉인 조선사편수회의 위원으로 1922~25년 완간된 『조선사강좌』 시리즈의 실무 책임자이자 핵심 역할을 했다. 이 시리즈로 식민사학은 완성된다. 경성제대의 조선사 강의교재로 썼고 오다는 퇴직 때까지 경성제대 사학과에서 식민사학자를 길러냈다.

식민사학의 독은 한국인의 정신을 오염시켰다. 『한국 당쟁사』를 쓴 매일신보 기자 출신 홍승구가 대표적 인물이다. 신 교수는 “홍승구는 ‘개벽’지에 당쟁 망국론, 당쟁 500년, 이조 당쟁사를 썼다. 홍경래란도 당쟁이었다는 식이다. 식민사학의 첨병이었다”고 했다. ‘개벽’지 주간 차상찬도 1934년 ‘사화와 당쟁’을 쓰면서 오다의 글을 베끼다시피 했다.

식민사학자에게 ‘조선인 기질론’은 중독 같은 것이었다. 미시나 쇼에이(三品彰英)는 1940년 『조선사개설』에서 “유력한 권위 아래 모이고 당벌을 결성하는 것은 조선의 국민성, 민족적 결함이다. 붕당의 항쟁 시간은 세계적 기록이다. 한인은 뇌동성이 특징이다”고 했다. 시카타 히로시(四方博)는 1951년 『구래의 조선사회의 역사적 성격』에서 “조선 민족의 특징은 파벌성”이라고 했다.

식민사관의 악영향은 우리 안에도 내재돼 있다.

“17세기 이후 사림파끼리 반목질시하였다. 이해관계와 학파·지연 차이에서 붕당을 만들고, 당에서 당이 갈리고 파에서 파가 갈려 모함·중상을 일삼고…당쟁은 조선 후기 정치사의 큰 오점으로서 민족을 분열시키고 민생을 피폐하게 만든 요인이 되었다.”

일제 식민사학자의 글 같지 않은가? 유감스럽게도 문교부가 발행한 1977년판 인문계 고등학교 국사교과서에서 당쟁을 설명하는 내용이다. 그렇게 배운 지금의 50대 이상은 ‘선비’ 하면 ‘당파’부터 떠올리고 부정적일 수밖에 없다.

아산정책연구원이 최근 실시한 여론조사에서 선비정신을 부정적으로 본 사람들은 그 이유로 권위주의(43.8%)-당파 싸움(22.8%)-융통성 부재(17.8%)를 꼽았다. 당파 싸움을 꼽은 이들 가운데 40대 이상의 비율이 평균보다 훨씬 높거나 웃돈다.

그렇다고 붕당의 심각성을 외면하자는 것은 아니다. 조선 내부에서도 경고는 계속 나왔다. 선조시대 영의정 이준경은 임금에게 보내는 유소에서 “허위지풍(붕당 싸움)을 없애지 않으면 국가가 어려운 근심을 맞는다”고 했다. 형을 당쟁으로 잃고 벼슬길도 끊긴 남인(南人) 이익은 『성호집(星湖集)』에서 “과거를 자주 실시해 사람은 많은데 관직은 적기 때문”이라고 지적한다. 유수원(柳壽垣)은 『우서(迂書)』에서 “문벌과 주론자(主論者)들로 인해 당쟁이 발생했다”고 지적한다. 언론을 주도하는 3사(사헌부·사간원·홍문관)의 주론자가 배후와 결탁, 여론을 조작해 당쟁이 일어난다는 것이다. 3사의 전횡을 막아야 한다는 대책도 내놨다. 그 자신 당쟁의 희생자인 이중환도 『팔역지(八域誌)』에서 대간을 뽑는 이조전랑제의 문제를 지적했다. 박제형은 『조선정감(朝鮮政鑑)』에서 “사적 이해관계에 따라 공론이 달라져 당쟁이 발생한다”고 했다. 조선말기 이건창도 『당의통략(黨議通略)』에서 “시비가 불분명한 일로 거국적인 붕당 시비가 200년간 계속됐다”고 했다.

그럼에도 비판 논리만으로 붕당 논쟁을 비난할 수는 없다. 긍정론도 만만치 않기 때문이다. 율곡 이이가 당의에 가담한 데 대해 선조는 “이이만 같다면야 당이 있는 게 아니라 적어 걱정이다. 나도 주희의 말과 같이 그대들의 당에 들고 싶노라”고 칭찬했다.

‘보수·진보’로 붕당을 설명한 율곡은 “동인은 대부분 연소한 신진이다…이끌고 도와야지 배척하고 눌러 뜻을 저지해선 안 된다. 서인은 대부분 선배 구신(舊臣)인데 결점을 감싸고 장점을 드러내야지 배척해 마음을 잃어서는 안 된다”고 했다. 비판자인 이중환도 “전랑권은 폐해에도 불구하고 300년간 계속된 긍정적 제도”라고 했고, 이건창도 “그들이 자신을 위하여 도모한 것은 적고 나라를 위한 것이 컸다”고 짚었다. 윌리엄 그리피스도 『은자의 나라 조선』에서 “(붕당) 당사자들의 목적은 유럽·미국 정당이 추구한 것과 다르지 않다”고 평가했다.

붕당은 유학의 본령에도 어긋나지 않는다. 송(宋)대의 구양수는 “붕당은 예부터 있었던 일이며 자연스러운 이치”라고 했고, 성리학 대성자인 주자도 “붕당은 염려할 것이 아니다. 군자의 당이라면 인군(임금)도 그 당이 되게 이끌어야 한다”고 했다.

일본인 이나바 군잔(稻葉君山)도 “당론은 사회문화 발달에 따라 생기는 보편적 산물이다. 없다면 문화가 저급한 것”이라고 했고, 이시이 도시오(石井壽夫)도 “붕당 출현으로 조선은 회춘을 맞았다…당쟁이 경직되면서 우세한 무리들은 안일에 빠져 무능·무력해졌다”고 했다. 붕당엔 순기능·역기능이 다 있는 것이다. 시데하라류(類)의 ‘민족성론’은 “그렇다면 삼국에서 고려 때까지는 왜 안 그랬는가”라는 반론에 부닥친다.

그리고 당쟁이라는 용어. 서울대 이태진 명예교수는 ‘당파성 비판’이란 글에서 “시데하라의 『한국정쟁지』가 당쟁 개념을 처음 사용했다”고 지적했다. 조선 용어는 당의(黨議)다. 『조선왕조실록』을 검색하니 ‘당쟁’은 영조 때 한 번 나올 뿐이며 ‘당의’가 60여 회 나온다.

당쟁이 사라진 영·정조 이후를 면밀히 볼 필요도 있다. 추상 같은 정론이 사라지면서 삼정이 문란해지며 순종·헌종·철종 시대엔 세도정치가 나타났다. 탕평책은 ‘무정치 현상’을 유발한 것이 아닐까. 정옥자 서울대 명예교수는 “정조 사후 기존의 붕당이 관료 집단화하면서 권력이 왕의 근신에게 넘어가고 세도정치가 시작됐다”고 지적한다. 그런 흐름은 학문 연구에도 반영된다. 본지가 1981~2012년 당쟁을 주제로 한 논문 19편을 조사했다. 9편의 논문은 부정적으로 인식했지만 10편은 긍정적 요소가 있다고 본다.

이런 글이 있다.

“붕당정치의 원리는 세력 균형을 바탕으로 상호 견제와 비판을 인정하는 것이었다. 상대의 비판을 의식해 책임정치를 해야 했고 정책의 실패가 나타나면 자연스럽게 정권교체가 이뤄졌다…그러나 정치 기강이 문란해지면서 대립과 분열이 격화돼 국가 발전에 커다란 지장을 초래하기도 했다.” 법문사의 『한국사』 교과서 붕당 부분이다. 77년 이후 30여 년 만에 두드러진 변화다.

다시 맹자의 가르침으로 돌아가 본다. “사람은 반드시 스스로가 스스로를 모독한 연후에 남들도 그를 모독한다.”

우리가 먼저 선비의 가치를 회복하면 다른 이들도 높이 받들 것이라는 의미로 새겨도 좋을 것이다.

[중앙SUNDAY-아산정책연구원 공동기획] 권력 앞에서도 대놓고 바른말 … 왕도 껄끄러워한 선비

(중앙일보 2014.02.23)

한국문화대탐사 ⑧ 선비<上>

스스로를 남인(南人)의 후손으로 인식하는 교육자 출신 김창회씨(79). 불천위(위대한 선비)인 7대 조부 김종덕의 사당 가까이 집이 있어 자주 둘러본다. 그는 “나한테는 가장 뚜렷한 조상이니 모시고 살아야 한다”고 말했다. 그게 영남의 선비 가문답게 사는 방식이라고 한다. 조용철 기자 스스로를 남인(南人)의 후손으로 인식하는 교육자 출신 김창회씨(79). 불천위(위대한 선비)인 7대 조부 김종덕의 사당 가까이 집이 있어 자주 둘러본다. 그는 “나한테는 가장 뚜렷한 조상이니 모시고 살아야 한다”고 말했다. 그게 영남의 선비 가문답게 사는 방식이라고 한다. 조용철 기자 |

1649년 4월 29일, 이른 새벽. 왕세자(후에 효종)는 기상했다. 간단한 아침 식사 뒤 와병 중인 부왕 인조에 문안드렸다. 오전 6시, 상참(왕과 신하의 국정 논의)에 이어 아침 서연(書筵·왕세자에게 경서를 강론)을 시작했다. 주제는 『중용장구(中庸章句)』. 인조의 병세가 위급해 조강은 다음 날 중단됐다. 5월 8일 왕이 승하하고 6개월 뒤 10월 23일 조강은 재개됐다. 이젠 왕에 대한 경연(經筵)이었다. 『중용장구』를 다시 시작했다. 왕이 됐다고 봐주지 않았다. (김종수의 『효종동궁일기』를 통해 본 경연)

경연 장면은 효종 기록이 없어 선조를 통해 유추해 본다. 1567년 음력 11월 초5일. 즉위 넉 달째인 이날 16세 선조는 경연을 한다. 선왕 명종의 비 인순황후와 대신들이 지켜보는 가운데 선조는 먼저 복습했다. 이어 강학관이 『대학』 ‘정심장(正心章)’의 ‘몸을 닦음이 마음을 바로함에 있다함은…’을 원문으로 두 번 읽고 풀이를 한 번 읽었다. 임금은 원문 한 번, 풀이 한 번을 읽었다. 다시 강학관이 ‘좋아하고 즐거워하는 것의 차이’ ‘찰(察·살핀다)이라는 한 글자가 병을 다스리는 약’을 강론했다. (유희춘의 『미암집(眉巖輯)』)

갑자기 왕세자가 된 효종은 세자 때부터 열심히 공부해야 했다. 조강은 물론 석강, 야대, 소대(대신을 불러 강의를 들음)까지 했다. 세자의 아침 서연은 동절기 오전 9시, 하절기 오전 6시에 시작됐다. 왕세자 시절~즉위 한 달인 33개월 중 4개월간 서연이 없었는데 병 때문이었다. 대신들은 틈을 주지 않고 공부시켰다. 효종의 왕세자(현종)도 신하들의 강권에 8세부터 서연을 시작했다. 강의하는 대신들은 학문과 덕을 갖춘 선비들이었다.

현대와 크게 다른 모습이다. 어느 장관이나 학자가 ‘감히’ 대통령에게 철학을 가르칠까. 큰 가르침으로 왕을 교육하던 조선의 시스템이 현대엔 없다. 대통령은 지시하고 통치할 뿐이다. 조선에선 왜 신하가 임금을 가르쳤을까.

|

선비란 대체 무엇인가. 서울대 정옥자 명예교수는 “수기치인(修己治人)하는 사람이다. 수기는 인격수양과 학문도야다. 자기를 닦은 다음 남을 다스리는 이가 선비”라고 말했다. 동양대 선비사관학교 김덕환 교수는 “경(敬)의 마음을 갖고 수양하는 학인”이라고 말했다. 변창구 대구가톨릭대 교수는 ‘한국의 선비정신과 정의사회의 구현’에서 “도(道)를 배우고 실천하는 것을 목표로 하는 사람”이라고 했다. 그게 임금-문묘와 무슨 관련이 있을까.

성리학의 나라 조선에서 왕은 임금(君)이자 스승(師), 즉 군사다. 왕은 선비의 주군이자 스승이다. 으뜸 선비다. 선비 없인 왕 없고, 왕이 없으면 선비도 의미가 없다. 왕과 선비는 상호 의존 관계다. 고려대 윤사순 명예교수는 ‘16세기 초 선비정신의 형성에 대해’에서 ‘『조선경국전』은 정치체제로 군주제를 규정하지만 운용상 군주의 독선과 횡포 및 독재를 방지하게 했다’고 지적했다. 왕권은 선비의 제약을 받았다. 정옥자 명예교수는 “조선 성리학은 신권을 강화하고 여론을 중시하고 왕에게 철인(哲人)이 될 것을 요구했다”고 말했다. 서울대 동양사학과 박훈 교수는 논문에서 사대부적 정치문화의 특징으로 ▶군주와 함께 정치함 ▶신하는 의(義)를 위해 군주를 보좌함 등을 꼽았다.

그래서 임금도 선비의 뿌리인 공자에게 머리를 숙였다. 태종이 성균관에서 알성(謁聖·성인 공자를 봄)할 때 왕은 절을 해야 했다. 태종은 “왕인 내가 왜 공자에게 절을 해야 하느냐”고 예조판서에게 물었다. 판서는 “공자는 만세백왕지사(萬歲百王之師)이므로 절해야 한다”고 했다. 왕은 절했다.(『태종실록』 권28, 14년, 7월 임오조)

‘왕은 으뜸 선비이며 나라를 함께 다스린다’는 의식은 조선 선비를 이해하는 핵심이다. 존왕(尊王)은 해도 절대 복종은 안 한다. 그래서 경연과 상소에서 추상같이 말할 수 있다. 경연 내용을 기록한 기대승의 『논사록』을 보자. 명종 19년 2월 13일 기대승은 “언로는 국가에서 매우 중대합니다… 그러나 지금 언로가 크게 열려 있는지는 알 수 없습니다”라고 했다. 선조 즉위년(1567년) 10월 29일엔 “임금은 이익을 독점하지 말고 백성과 함께 해야 한다”고 했다.

남명 조식은 명종 10년 단성 현감을 사직하면서 을묘사직소를 올렸다. “전하의 국사는 그릇돼 나라의 근본이 이미 망했으며 하늘의 뜻은 떠났고 민심도 이반되었습니다. 큰 나무가 백년 동안 벌레에게 파 먹혀 진액이 말랐는데 회오리와 사나운 비가 언제 닥칠지 모르는 것과 같으니…”라고 성토한다.

지난 1월 23일 경북 의성에서 만난 김용수씨는 『조선왕조실록』에 나오는 학봉 김성일의 일화를 소개했다. 학봉이 “(임금의) 자질이 고명해 요순이 될 수 있지만 지금 상감께서 바른말을 잘 받아들이지 않는다”고 했다는 것이다. 대놓고 말하는 선비들이 조선 조정엔 흔했다. 오늘날 국무회의 석상에선 수석과 장관들이 보고하고 ‘하명’을 받아 적기에 바쁜 모습이다. ‘대통령을 정면 비판하는’ 수석과 국무위원은 찾아볼 수 없다니 선비정신의 퇴보인가.

조선 선비는 신하이자 학자였다. 신하로선 왕에 복종했지만 학자로서는 유학의 거장이 종사된 문묘의 정신을 따른다. 어명보다 도(道)에 맞는지가 중요하다. 도가 없으면 반정을 생각했다. 연산이 예다. 선비는 임금이 불러도 사양할 수 있었다. 학자이기 때문이다. 퇴계가 올린 소·차·장·계 44회 중 36회가 임금이 부르는 데 대한 거절이다. 율곡은 52회 중 24회가 거절이다. 남명도 13번 모두 거절했다. 성리학 체계에서 선비는 왕의 협조자이자 비판자였다. 선비의 정통성은 협조-비판의 양면성을 가진 인물로 이어졌다.

다시 문묘로 돌아가 보자. 종사된 인물은 선비정신의 구현자다. 가장 먼저 종사된 정몽주는 조선 개국에 반대했다. 정여창·김굉필은 연산군 때 사사(賜死)됐고 조광조는 중종의 사약을 받았다. 이언적은 명종 때 귀양지에서 죽었다.

한국항공대 최봉영 교수는 1983년 조선시대 종묘에 종사된 왕통(王統) 중심 83명과 문묘·서원에 종사된 도통(道統) 중심 75명을 비교했다. 종묘에는 왕가에 공이 있는 사람, 문묘·서원엔 유학을 떨친 인물을 모신다. 태조~중종 전기 153년간 왕통·도통이 중첩되는 인물은 없었다. 훈구 대신에 의해 선비들이 죽어나가던 시절이었다. 인종~숙종 176년간 둘이 일치하는 선비가 나왔다. 김안국·이언적·이황·이이·김집·김상헌·송시열·박세채·김만기 9명이다. 선비의 중흥기다. 둘이 일치하지 않은 경종~고종 173년간 세도정치가 출현했다.

보통 선비의 이미지는 인조~숙종 기간에 이름을 떨치거나 도의 맥을 이어받은 선비다. 명분을 세우고, 현실 개혁의지가 있고 왕에 대해 비판적이다. 물론 다 그런 것은 아니다. 선비는 흔히 ‘벼슬하지 않은 처사로서의 선비’ ‘벼슬에 나간 대부(大夫)로서의 선비’로 나누지만 이런 형식적 구별 외에 참된 선비인 진유(眞儒)·통유(通儒)와 썩은 선비 즉 부유(腐儒)로도 나눴다.

어쨌든 참된 선비들은 무엇을 추구하느냐는 물음이 남았다. 취재팀은 선비 연구 학자 20여 명의 말과 논문을 종합해봤다. 그 결과 선비의 핵심 가치는 도(道)와 수기였다. 경상도·충청도·호남을 돌며 서인·노론·남인의 후손에게 물어도 비슷했다. 서인의 영수 율곡은 ‘참된 선비는 나아가서는 도를 행해야 한다”고 했다. 남인의 영수 퇴계는 도의 핵심으로 경(敬)을 최대 가치로 여겼다.

성균관대 이장희 명예교수는 ‘조선시대 선비상’에서 “선비는 덕치주의 실현이 최상의 목표이며 인의예지충신락을 갖춰야 한다”며 “특히 예의염치를 중시했다”고 말했다. 숭실대 철학과 곽신환 교수는 “도는 사람이 사는 진정한 의미다. 오늘날 말로 국민 행복, 당시는 정복(正福)이라 했다”며 “구체적 내용은 ‘편어국리어민’(便於國 利於民·나라를 편하게 하고 백성에 이롭게 하는 것’”이라고 했다. 선비는 신독(愼獨·스스로 삼감)하며 위기지학(자신의 수양을 위한 학문)을 했다.

그렇다면 그들은 왕에게 추상같이 요구하듯 엄격히 살았는가. 참선비의 길은 힘들었다. 어려서 소학을 배우고 10세에 스승을 찾아 집을 떠나야 했다. 40에 벼슬에 나가 70에 물러나는 것이 정통의 길이었다. 10~39세에 수기와 치인(治人)을 위한 공부를 했다. 그 뒤 벼슬길로 나갔다. 그런데 ‘벼슬에 들어가고 물러 나옴’ 즉 출처(出處)가 중요했다. 퇴계는 그 기준으로 ▶어리석음을 숨기고 벼슬을 훔치는지 ▶병든 몸으로 녹봉만 타먹는지 ▶헛된 이름으로 세상을 기만하는지 ▶그릇됨을 알면서도 무턱대고 나가는지 ▶직책을 감당할 수 없는데 물러나지 않는지를 꼽았다. 남명은 “사군자의 대절(大節)은 오직 출처 하나”라고 했다. 율곡도 “벼슬에 나가서 행할 만한 도가 없고 물러나서 수범이 될 만한 가르침이 없다면 선비로 자처해도 믿을 수 없다”고 했다. 윤선도도 “선비는 구차하게 벼슬에 나가서 안 된다”고 했다. 오늘날 정치권을 비롯해 사회에서 그런 건강한 기준은 사라지고 혼탁해졌다. 그러나 조선 선비는 그런 가치를 추구했다.

벼슬에서 겪을 고난도 선비는 견뎌내야 했다. 정조가 “선비라면 입신 초기에는 응당 추자도나 흑산도에 유배 갈 각오를 해야 한다”고 말할 정도였다. 은퇴하면 문집을 발간해 자신의 지적 활동을 점검해야 했다. 보통 어려운 일이 아니다.

|

처사가 많은 남인의 본향, 경상북도에는 선비 흔적이 아직 있다. 지난 1월 22일 경북 영덕 출신인 퇴계학연구원 이용태 이사장을 만났다. 그는 “어릴 때 선비를 늘 봤다. 선비로 꼽히는 10여 명은 시를 쓰고 역사를 논하고 아이들을 가르쳤다”고 회고했다. 지난 2월 4일 경북 의성에 가니 선비적 분위기가 은은했다. 전통 한옥과 사당이 여기저기 있다. 교육자 출신으로 한복을 단정하게 입고 자신을 남인(南人) 후손으로 인식하는 김창회(79)씨는 “다 못살았지만 선비는 일찍 일어나 사당에 가고 아침 식사 뒤 글을 읽거나 아니면 농감(농사 감독)을 했다. 학식이 출중한 선비는 아이들을 가르쳤다”고 말했다. 그의 집은 위대한 선비 불천위를 배출한 가문. 집 가까이 있는 사당에 자주 들른다.

선비정신은 18세기 이후 흐려졌지만 구한말 위정척사, 동학, 개화운동으로 이어져 광복 뒤 재야-민주화 운동으로 이어졌다는 평을 받는다. 지금은 거의 잊혀졌다. 그러나 품격과 교양을 갖춘 미래 인간의 원형은 선비정신에 있다. 소중한 우리의 가치다. 세상이 흐리다는 탄식이 나오는 오늘, 선비 담론을 본격화할 시간이 다가오는가. 사마천은 “날씨가 추워진 뒤에 송백(松栢)의 푸르름을 알게 되고 세상이 혼탁해야 맑은 선비를 볼 수 있다”고 했다. (『사기』 권 61 백이열전 제1)

1000년 수명 한지를 청와대 선물 속지로 쓰고 버리는 우리

(중앙일보 2014.02.16 10:14)

[중앙SUNDAY-아산정책연구원 공동기획] 한국문화대탐사 ⑦ 한지

1 전북 임실의 김일수 장인 부부가 한지용 닥나무를 삶고 있다. 이렇게 삶으면 껍질이 줄기와 분리된다. 전통한지 제조의 첫 과정이다.

1 전북 임실의 김일수 장인 부부가 한지용 닥나무를 삶고 있다. 이렇게 삶으면 껍질이 줄기와 분리된다. 전통한지 제조의 첫 과정이다.

‘지(紙) 천년 견(絹) 오백 년’. 종이는 천년 가고 비단은 오백 년 간다. 한지의 생명력을 강조하는 말이다. 2007년 2월 당시 김명곤 문화부 장관이 ‘한(韓)브랜드화’ 6대 품목을 발표하면서 한글·한식·한복·한옥·한국 음악에 한지를 포함한 것은 이런 장점을 이어가겠다는 다짐이었다. 그 뒤 7년, 상황은 어떤가.

“나는 한지. 은은하고 조용할 뿐이다. 이 땅의 모든 이가 내 보살핌을 받았다. 한지 장판 위에서 태어나 창호지와 벽지 속에서 살았다. 한지로 만든 책을 읽고, 한지 위에 글을 써서 벼슬을 했다. 한지에 쓰인 어명은 생사를 갈랐다. 몇 겹 한지로 만든 갑옷은 화살도 막아냈다. 한지에 쓰인 불경은 평화를 전달했고 내면을 가다듬었다. 나로 만든 저화(楮貨·닥 나무 종이로 만든 지폐)가 많으면 부자였다.

책장·장농·함·반짇고리·부채 같은 생활 용품에도 나는 필요했다. 좀이나 벌레가 먹지 않게 옷을 싸두는 데도 썼다. 헌책으론 끈을 꼬아 표주박, 바구니, 소반, 쌈지단지, 방석, 필통, 자리깔개, 화살통 등을 두루 만들었다. 가난한 이들은 겨울 누비옷에 한지를 넣어 추위를 막았다. 대중국 외교에서도 필수품이었다. 나는 지식을 전파하고 생활을 윤택하게 만드는 매개자였다.

나는 삶의 마지막도 관여했다. 수의를 한지에 싸두기도 했고 보통 사람은 염도 한지로 했다. 아, 나는 부자와 서민 가릴 것 없이 도움을 줬다. 그런데 지금 내 처지는 어떠한가.” (1995년 국립민속박물관 간행 『한국의 종이문화』를 이용한 한지 내레이션)

불과 20여 년 전까지 한지는 우리 문화의 바탕이자 필수품이었다. 오랜 세월 천천히 드러나는 장점을 동시대인들이 보지 못했을 뿐이다.

2 한지 장인 김일수씨의 부인 강씨가 삶은 닥나무에서 떼낸 흑피를 칼로 긁어낸다. 옆에 쌓인 누런 것이 흑피. 전통 한지는 이렇게 손이 간다.

3 가평의 한지공방 ‘장지방’에서 외발뜨기 한지 제조 시범을 보이는 장성우 대표.

1966년 9월 3일 밤. 경주 불국사 석가탑 앞에서 해괴한 일이 벌어졌다. 도둑 세 명이 장비로 석가탑을 들어올리려 했다. 그러나 실패. 다음 날 더 큰 장비를 가져와 탑의 1층을, 다음 날은 2층을 들어올린 뒤 바닥을 더듬어 부처님 사리를 찾았는데 허탕. 이들은 곧 검거됐지만 자신들이 한지의 기적을 증명하는 계기를 제공할 줄은 몰랐다.

정부가 차제에 석가탑을 해체해 봤는데 사리와 경이 나온 것이다. 가장 오래된 인쇄물인 국보 126호 『무구정광대다라니경』 인쇄본이다. 중국이 자기네가 만들었다고 생떼를 썼으나 2007년 국립중앙박물관은 “종이가 8세기 초 신라 닥종이”라고 발표해 논란은 끝났다. 긴 생명력은 한지 특유의 장점이다. 2012년 5월 대전시 유성구 안정 나씨의 묘에서 출토된 500년 된 편지도 한지의 특장을 과시한다. 만들면 수백 년 가는 한지.

적어도 신라 때부터 1500년 넘게 고객 만족을 줬던 한지는 장점 덩어리다. 전주산업대 윤승락 교수의 ‘기계 한지 제조 및 특성’ 논문(2002년)은 ‘전통 한지는 닥 섬유를 얼기설기 고루 얹어 찢거나 잡아당기는데 견디는 힘이 강하다’고 분석했다. 대한제국 말기 러시아 대장성이 편찬한 『한국지』도 ‘한지는 강인해서 밧줄과 그물을 만드는 데 좋다’고 했다.

생활 속 장점을 보여주는 연구도 있다. 2009년 전북 전주의 한 고등학교에서 ‘전통 창호지 창’과 ‘보통 유리창’을 비교했는데 창호지가 CO₂ 농도를 더 낮추고 환기량은 1.6배 높았다. 2011년 1월 ‘한지 내장재의 친환경적 요소 연구 분석’ 논문은 ‘음이온 방출은 일반 펄프보다 두 배이며 원적외선도 황토보다 더 높고 항균성도 우수하다’고 했다.

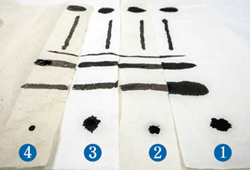

중앙SUNDAY 실험도 이를 보여준다. 지난 13일 ①한국 화가들이 가장 많이 쓰는 국산 화선지 ②의령 신현세 장인의 한지 ③중국산 닥으로 만든 한지 ④순수 전통 방식으로 주문 제작된 김일수 장인의 한지를 대상으로 먹물 번짐을 알아봤다. ④번은 번짐이 거의 없었고 ②→③ 순으로 번짐이 컸다. 화선지의 번짐이 가장 심했다. 잘 만든 전통 한지엔 섬세한 표현이 가능하지만 화선지는 어렵다는 의미다. 실험을 주관한 중앙미술대전 수상자 출신 한국전통문화학교 전통미술공예학과 김호석 교수는 “지금도 서화가의 거의 90%가 일제 때 시작된 화선지를 쓴다. 그런데 실험 결과 한지보다 화선지의 수준이 떨어짐을 보여준다”며 “④번 한지는 단원이나 겸재가 썼던 수준으로 도침처리를 잘해 그런 것”이라고 말했다. 도침은 방망이로 두들겨 종이를 치밀하고 평평하게 만드는 한지 고유의 후처리인데 지금은 거의 사라졌다.

다음은 물에 적셔 짠 뒤 펴는 실험으로 질긴 정도를 살폈다. 화선지는 엉겨붙었다. 조심스레 펴도 몇 군데가 크게 찢어졌다. ③번은 화선지보다 쉽게 펴졌지만 본 모습은 없어졌고 몇 군데가 찢어졌다. 반면에 국내 닥으로 만든 두 한지는 찢기지 않고 원래대로 펴졌다. 김 교수는 “닥 성분 차이 때문인데 중국 닥은 따뜻한 곳에서 빨리 자라 힘이 없고 안 질기지만 한국 닥은 삼한사온을 겪어 찰지다”라고 말했다. 한지의 생명력이 긴 이유다. 화선지는 산성이라 전통 한지처럼 오래가지 못한다. 문제는 한지가 이렇게 좋은데 정작 생산 현장은 그렇지 않다는 점이다.

지난 10일 전북 임실 김일수(66) 장인을 찾았다. 여덟 살부터 한지를 만들어 온 그는 허름한 집에서 산다. 들어가니 부인 강씨(61)가 삶은 닥의 껍질을 벗기고 있다. 식칼로 훑자 누런 속이 나온다. 매해 겨울이면 아침 7시부터 저녁 6시까지 하는데 힘들어서 요즘 일당 5만원에 사람을 쓴다. 부부는 이날 닥 삶기를 했다. 볏짚을 태워 만든 잿물을 쓰고 황촉규에 풀어 김씨가 종이를 뜬다. 전통 수작업 한지는 ‘조선왕조실록’의 복본을 만드는 데도 쓰인다. 그러나 사업은 20년 전부터 내리막. 지금은 연매출이 3000만원 정도다.

경남 의령군에서 조그마한 한지 공방을 하는 신현세(67)씨는 16세 때 하루 보리쌀 한 되를 받고 한지를 뜨기 시작했다. 60년대엔 지금 공장 옆을 흐르는 청계 계곡을 따라 산꼭대기까지 80~90호 한지 공방이 있었다. 한때 재미를 봤지만 지금은 아니다. 가동률 50%에 1년 매출 6000만원. 원료인 닥 값 3000만원과 인부 삯을 빼면 자기 인건비를 버는 정도다.

다음으론 ‘규모가 제법 있는’ 경기도 가평의 장지방. 장성우(47)씨가 와병 중인 아버지 장용훈(77·중요무형문화재)씨를 대신해 4대째 가업을 이어가고 있다. 1800평 땅에 공방이 있어 다른 한지 업체보단 형편이 나아 보인다. 그러나 허덕거린다. 지난해 매출은 3억원인데 30% 원료비, 각종 비용을 제하면 순익은 6000만원 정도다. 집을 꾸려가기가 쉽지 않은 수입이다. 그것도 잘될 때 얘기다. 이틀간 둘러본 한지 업체의 실상은 그랬다. 겨우 숨을 쉬고 있다.

전통 한지업체는 1980년대를 고비로 급경사 내리막에 몰렸다. 최대 기반인 전주에선 93년 22개 업체가 조합을 만들었지만 2002년 파산했다. 일부는 남았지만 생산 기반은 붕괴됐다. 2012년 현재 수제·기계를 포함해 전국 한지 업체는 26개. 한때 수십 개가 넘었던 한지 업계에 무슨 일이 벌어졌는가. 중국과 태국 같은 외국산에 밀렸다.

장성우씨는 “80년대는 한지만 소비됐지만 90년대는 중국과의 가격경쟁에서 업체가 다 죽었다”고 말한다. 수제 한지만이 아니다. 기계 한지를 만드는 전북 완주군 ‘천양 P&B’의 최영재 대표는 절박하게 말한다. “한지 시장의 97~98%가 수입지다. 원료의 80% 이상을 수입한다. 국산 원료는 수입보다 2.5~3배 비싸다”라고 했다. 수입 닥은 바로 쓸 수 있는데 국내산은 삶고 가공하는 수작업이 필요하다. 기계로 하루 1t을 생산하는데 이를 손으로 하면 2~3명이 6개월 걸린다. 그는 “중국을 꺾을 힘도 없고 특히 수제 한지의 기반은 다 무너졌다”고 한다.

2010년 문화체육관광부 발간 『한지산업분석자료집』에 따르면 2009년 전체 24개 업체 중 17개가 100평 미만이다. 전북대 김동훈씨의 2013년 박사학위 논문도 ‘한지업체의 월평균 소득은 200만~400만원, 종업원 5명 이하가 62%’라고 지적한다. 영세 가내 수공업 수준이란 의미다.

태국도 한지 시장을 휘젓는다. 최 대표는 “2013년 초 태국은 원료인 동남아 닥을 ㎏당 8000원에서 1만원으로 확 올렸다. 라오스 같은 생산지의 가격이 뛰었다는 게 이유였다”며 “7년 만에 30%를 기습 인상했는데 대책이 없었다”고 말했다. 태국 업자들은 한국의 시장을 면밀히 살핀 뒤 공격한 것이다.

중국과 태국의 공세는 일제 강점기 상황을 연상시킨다. 고려대 송규진씨의 ‘일제하 한지의 생산과 수출’에 따르면 1920~28년 제지의 95% 이상을 조선인이 생산했다. 그런데 한지 명성이 높아지자 중국은 반값 이하로 짝퉁을 만들어 한지 시장의 70%를 장악해 버렸다.

그러나 남 탓만 할 수는 없다. 인쇄·서화용 한지 수요가 줄고 소비자들은 양지(洋紙)를 더 찾는다. 주거환경 변화로 창호지·벽지·장판지가 사라지고 농촌 부업에서 한지가 사라졌다. 환경이 완전히 변한 것이다. 한지의 미래는 어둡다. 2009년 전통 한지 장인은 24개 회사에 65명 있었는데 50세 미만이 23명이고 나머지는 70세까지 고령이다. 사양산업의 특징이다. 세계 고급 수록지(손으로 만드는 종이) 시장은 일본의 화지가 장악한다. 파리·뉴욕의 미술재료상에도 한지는 없다.

지금 한지 업계는 분투 중이다. 전북 전주·익산시를 중심으로 전통 한지 생산기반시설 현대화, 한지 종합지원센터 건립이 진행되거나 마무리됐다. 한지 닥섬유가 개발돼 유아복·내의·양말 같은 상품이 출시됐다. ‘천양P&B’는 한지 자동차 필터를 개발했다. 한지 납골함, 의료용품, 인공피부, 봉합사, 무균지도 개발되고 있다. 일본은 화지로 세계 시장의 80% 이상을 차지한 반도체 절연지나 방탄조끼, 1회용 수술복, 속옷을 개발했다. 잘하면 한지 시장이 712억원까지 확대될 수 있다는 전망도 있다. 세방화(glocalization)라고 불리는 21세기 패러다임에 한지가 기여할 수 있다는 것이다. 그런데 장밋빛 전망을 실현할 주역인 한지 생산 분야는 고사 직전이다. 최 대표는 “5년 뒤면 박물관에 들어갈 것”이라고 한다. 누가 어떻게 이를 막을 것인가.

청와대 행사에서 대통령은 한복을 입고 한식을 대접하며 한류 음악을 공연한다. 그런데 6대 한브랜드의 하나였던 한지는? 청와대 직원은 “국내외 귀빈에게 선물할 때 포장지를 부드럽게 감싸는 내피로 한지가 가끔 사용된다”고 한다. 포장지도 아니고, 부드럽다 한들 금세 쓰레기로 전락할 종이다. 용도를 그것밖에 못 찾나. 전통 한지도 제대로 대접하지 못하는 우리가 문화융성을 말할 수 있는가.

『훈민정음』 첫 쪽의 ㄱ, 3000년 한자 문화 엎은 디자인 개벽

(중앙일보 2014.02.10 00:01)

[연중 기획] 한국문화 대탐사 <6> 한민족의 상징체계

광화문광장 세종대왕 동상 앞에서 얘기를 나누고 있는 김양동 교수(오른쪽)와 안상수 디자이너. 한국문화의 원형은 태양숭배와 그에 따른 ‘빛살무늬토기’ ‘밝음의 미학’이며 한글이야말로 한민족 최고의 디자인이란다. 조용철 기자

“외국인들은 한국 하면 보통 사물놀이, 태권도·김치·태극기를 떠올려요. 하지만 그보다 앞서 꼽는 게 있어요. 역시 북한(North Korea)이죠. 부정적인 이미지예요. 그만큼 한국의 상징은 약하다는 뜻이지요. 한국인들은 K팝이나 드라마 같은 한류가 대단한 것처럼 여기지만 그건 어디까지나 아시아에서의 일이고 미국이나 유럽 사회에서는 아직까지도 중국이나 일본의 강한 국가이미지 속에 묻혀 있어요.”

미국인 가야금병창 연주가 조세린(Jocelyn Clark) 배재대 교수의 지적이다. 그는 20년 동안 한국과 일본·중국·유럽을 오가며 다양한 문화를 접해 왔다.

국가상징은 국민을 통합하고 구심체 역할을 하는 공식적 표상이다. 국기나 국화(國花), 국가문장 등의 공식적 표상 외에 여러 비공식 상징물들이 국가이미지를 구축한다. 중국의 만리장성, 미국의 자유의 여신상, 일본의 눈 덮인 후지산, 프랑스의 에펠탑, 이집트의 피라미드는 대표적인 비공식 상징물들이다.

국가상징은 그 나라를 표상한다. 따라서 국가정체성을 좌우하고 국가브랜드에 큰 영향력을 끼친다. 국가상징을 통한 국가브랜드 구축이 곧 문화강국으로 가는 지름길이다. 문화강국 대한민국, 나아가 통일한국의 국가상징과 국가브랜드를 모색해야 할 때다.

1 이순신 장군 동상 투구 위에 앉아 있는 새의 도안. 2 대한민국 문장이 찍힌 여권. 3 환두대도에 있는 새. 4 훈민정음(보진재 본) 첫 쪽. 왼쪽 맨 위에 ‘ㄱ’자가 보인다. 5 ‘빛살무늬토기’

이순신 동상 투구 끝 모양은 새의 문양

원로 서예가 김양동 계명대 석좌교수는 한국 고대문화의 원형을 탐구해 왔다. 지난 4일 디자인 대안학교 ‘파티(PaTI)’의 설립자 안상수(전 홍익대 교수) 디자이너와 함께 대한민국 수도 서울의 상징이기도 한 광화문광장을 찾았다.

김양동 교수는 이순신 장군 동상의 투구를 가리켰다.

“저 투구 위에 뾰족한 세 가닥 조형물(아래 사진 1)이 뭐라고 생각해요? 흔히들 삼지창(三枝槍)이라고 합니다. 홍살문(능·사당·관아 정면에 세우는 붉은 물감 칠한 나무 문) 가운데 있는 태극문양 위의 세 가닥 조형물도 같은 모양입니다. 삼지창 같지만 세 갈래 창이 왜 거기에 있겠어요? 그건 새랍니다. 새 중의 왕, 매가 날개를 펼친 세련된 디자인이란 말입니다. 옛사람들은 매를 천조(天鳥), 신조(神鳥)로 여겼습니다. 삼족오(三足烏)도 태양숭배 사상에서 비롯된 것이죠. 이런 새 숭배는 신성성, 혹은 지도자를 뜻합니다. 소도(蘇塗)에 세우는 솟대에는 새가 올라가 있잖습니까? 우리가 ‘매를 든다’고 할 때 그 매는 우두머리 혹은 지도자가 들 수 있는 겁니다. 신라 금관에도 새의 도형이 장식돼 있잖아요? 관식(冠飾)이라는 겁니다. 환두대도(環頭大刀)에도 새가 등장하지요(사진 3). 역시 지도자를 뜻하는 표지입니다. 이렇듯 새의 문양은 한국문화 원형을 이해하는 아이콘입니다.”

환두대도나 관식의 문양은 신분과 지위를 나타낸다는 것이다. 이순신 장군 동상의 투구 위 조형물에 대한 오해가 풀리는 순간이었다. 홍살문 가운데 있는 태극문양 위에 왜 삼지창을 세우겠는가. 신성한 장소를 뜻하는 상징물인 새의 도안이라는 게 설득력 있다. 일본의 신사(神社) 앞에 세우는 ‘ㅠ’자 모양의 문 도리이(鳥居)는 더 모던한 양태를 띤다. 신조가 날개를 편 모양을 심플하게 디자인한 것이다. 중국의 화표(華表)도 그와 유사한 변형인데 기둥 위쪽에 날개 모양의 장식이 있어 그 원형을 담고 있다.

태극기의 중심에 있는 태극문양 또한 태양숭배 사상과 밀접하다. 음(陰)과 양(陽)이 서로 갈마드는 작용을 형상화한 문양으로 성리학에서는 모든 존재와 가치의 근원이 되는 궁극적 실체를 뜻한다. 원초적인 생명 에너지인 태양이 먼저 숭배대상이었고 그 상대 개념으로 태음(달)이 짝을 이루게 되었다. 태극문양은 아시아 일대에 널리 퍼진 상징물로 우리의 태극기를 비롯해 몽골과 티베트가 표상으로 삼고 있지만 세계인들에게 한국을 대표하는 국가상징물이 되었다. 태극문양을 빼놓고 한국의 상징체계를 말할 수 없다.

“태극문양이나 새 숭배사상은 아시아인 혹은 세계인들과 공유하는 상징이지만 우리 고유의 뚜렷한 상징이 하나 있어요. 그게 바로 훈민정음, 한글입니다. 세종대왕은 한민족 최고의 디자이너였습니다.”

글자 디자인을 하는 안상수 타이포그래퍼(typographer)가 세종대왕 동상 앞에 서서 한글을 예찬했다. 그는 ‘우리나라 말소리가 중국과 달라서 한문글자 가지고는 서로 잘 통하지 못하기 때문에… 새로 28자를 만들었으니 사람마다 쉽게 익혀 나날이 씀에 편하게 하고자 할 뿐이다’라는 서문을 들었다.

“훈민정음(보진재 본, 1986) 첫 쪽(사진 4)을 보세요. 7줄 세로 글씨들이 있는데 모두 한문 글씨들이고 오직 맨 끝줄 첫째 한 글자가 바로 한글 자음 ‘ㄱ’입니다. 이 ‘ㄱ’자 한 글자가 3000년 한자문화의 응축된 힘을 압도해버립니다. 600년 전 이 땅에는 엄청난 지각변동이 일어납니다. 그것은 혁명보다 더 큰 개벽(開闢)입니다. ‘ㄱ’자 한 글자가 새로운 문명, 새로운 문화의 시작을 알리는 효시인 거죠. 세종대왕은 맨 먼저 우리말 소리가 중국과 ‘다르다’고 인식했어요. ‘다르다’는 인식은 대전환적인 발상을 하게 합니다. 한민족 역사상 중국과 다르다고 천명한 예는 처음일 겁니다. 이로써 겨레의 자존감, 겨레의 겨레다움, 우리 고유의 존재를 비로소 독자적 방식으로 드러낸 겁니다. 세종대왕은 창의적인 생각을 가지고 다른 글자를 만들었어요. 만일 한글창제가 없었다면 우리 고유의 문화를 이만큼이라도 지닐 수 없었을 겁니다. 중국이나 일본에 문화적으로 종속된 나라가 됐을 겁니다. 한글창제로 우리는 우리의 문자를 통한 새로운 우주를 가지게 되었어요. 한글은 혁명적인 디자인입니다. 과학적이면서도 아주 쉽죠. ‘용비어천가’나 ‘월인천강지곡’은 한글의 CM송 같은 문학작품입니다. 한글은 쉬운 디자인으로 오늘날까지 생명력을 얻었습니다.”

안상수씨는 한글이 있어서 오늘날 우리가 문화적 줏대를 가지고 디자인할 수 있게 되었다고 말했다.

‘빗살’ 아닌 ‘빛살무늬’로 바꿔 불러야

한글에도 그대로 적용된 천지인( · - |) 삼재사상과 원방각(○□△) 문화원형, 빗살무늬토기(사진 5)도 우리 문화코드를 이해하는 핵심 문양이다. 문양은 일정한 질서에 의해 나라나 민족의 독특한 미술양식을 띠게 된다. 인류문명사에서 가장 획기적인 발명품은 질그릇과 그 표면에 새긴 문양이다. 1만 년 전 신석기시대를 상징하는 유물인 빗살무늬토기에 우리 고대문화의 원형이 들어 있음은 물론이다.

“문양이란 역사적 기억에 저장된 뇌의 지문 같은 겁니다. 그런데 우리는 원형부터 이름을 잘못 붙이고 있어요. 빗살무늬토기가 그 대표적인 예입니다. 머리 빗는 빗의 살 무늬, 너무 즉물적인 이름이죠. 그래 가지고는 원형의 상징과 철학을 상실하고 말아요. 빗의 문양을 토기에 새겨 넣었을 까닭이 없어요. 당연히 풍요를 비는 태양숭배 사상의 표현이죠. 햇살이 맞습니다. 따라서 빗살무늬토기가 아니라 ‘빛살무늬토기’로 바로잡아야 옳습니다. 그래야 한국문화의 원형과 상징을 제대로 이해하고 창의 DNA를 계발할 수가 있습니다.” 김양동 교수의 주장이다.

문화원형은 색채에도 담겨 있다. 한국의 색은 태양의 밝음을 뜻하는 흰색이라고 할 수 있다. 조선 달항아리와 흰옷이 대표적이다. 맑은 하늘색도 한국의 색이다. 태양광선은 공기의 습도나 조건에 따라 황색?홍색?적색 등으로 다르게 표현된다. 모두가 광명의 미(美), 곧 밝음의 미학에 속한다. ‘한(恨)의 미’는 일제 강점기 일본인들이 덧씌운 굴레일 뿐이다. 밝음의 미학은 광명개천(光明開天)?홍익인간(弘益人間)?재세이화(在世理化) 사상으로 발전한다.

한 나라의 상징체계는 국민으로 하여금 국가에 대한 자긍심을 갖게 한다. 나아가 외국인들에게 긍정적인 이미지를 심어준다. 관광객이 늘고 수출이 증대되는 등 부가가치 창출 효과를 얻을 수 있다.

한국문화가 세계 속으로 뻗어가고 있다. 하지만 한국의 상징은 아직 너무 약하다. 밖으로 뻗어가는 힘은 안으로 심화된 연구와 그를 통한 활용의 결과물일 수밖에 없다. 문화현상을 좇는 데서 그치지 말고 한국의 상징체계에 대한 심층연구가 어느 때보다 필요한 이유다. 그를 통해 다채로운 디자인으로 발전해 실체화되는 것이다.

통일한국의 상징체계 구축 또한 필요한 때다. 통일국가 한국의 브랜드파워는 막강할 것이다. 오늘날 한국문화의 힘은 쉽고 편리한 한글의 힘이다. 세종의 창의성과 디자인 감각을 계승해 세상을 디자인해야 할 사명이 우리 후손에게 있다.

전통 부활 덕? 사회 불안 탓? 10명 중 4명이 점 보는 한국

(중앙일보 2014.02.03 00:01)

연중 기획 한국문화 대탐사 <5> 길흉 예측하는 점

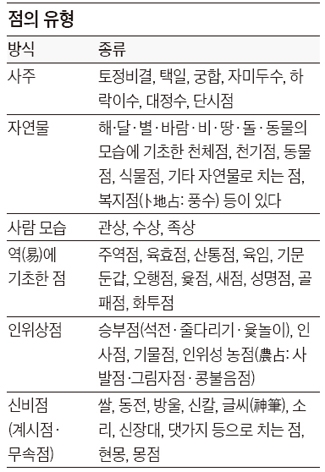

설날 가족 모임에서 김호철(가명·56)씨는 놀랐다. 어르신들과 젊은이들 가운데 점(占)을 본 사람들이 꽤 많아서였다. 젊을 때 점 따위엔 관심도 두지 않았던 그는 세태 변화를 실감했다. 그만큼 세상이 불안하다는 것. 불안 심리는 단 몇 초 앞이라도 미리 알고 싶은 본능을 자극한다. 동서양이 마찬가지다. 그래서 인간은 ‘호모아우구란스(homo augurans)’, 곧 ‘점치는 인간’이다. 현대과학은 점을 부인하지만, 인류사에서 점은 늘 인간과 함께 해왔다. 한국인에게 점은 빼놓을 수 없는 문화코드다. 최치원의 풍류도를 의미하는 ‘현묘지도(玄妙之道)’도 합리보다 직관에 가깝다. 영화 ‘관상’에 이어 조만간 ‘만신’(무당의 높임말)도 개봉한다니 질긴 생명력과 시장성을 짐작하게 한다.

인간문화재이자 무속인인 김금화씨. 83세인 데도 정정하고 말도 흐트러지지 않는다. 무속인 생활 70년. 그에 따르면 무속인은 카운슬러이며 몸과 마음을 정하게 하는 것이 점을 봐주는 이의 도리라고 한다. 점을 보는 자들에게도 그런 마음이 있을까. 문득 궁금하다.

서울 종로3가 탑골공원의 점집들. 젊은 사람들은 ‘재미’로 본다지만 사실은 운명과 관련된 무거운 주제를 묻는다.

점은 세상 만사에 끼어든다.

2010년 동방대학원대학교 미래예측경영학과 김만태 교수는 천안함 피격 직후 주역 점을 쳤다. 나라 전체가 침몰한 46명 장병의 생사에 애를 태울 때였다. 중수감(重水坎)괘가 나왔다. 물 구덩이가 연거푸 두 개라는 뜻. 과연 천안함은 두 동강으로 발견됐다.

2003년 국내 모 철강회사 임원이 역학자 김성욱(『예언』의 저자)씨를 급히 찾았다. 중요 장비 이상으로 하루 100억원의 손실이 발생했다. 기술자가 보고, 검찰이 수사해도 오리무중. 김씨는 주역 괘를 뽑았다. 뇌수해(雷水解). ‘공이 새매를 높은 담 위에서 쏘아 잡으니 불리한 일이 없다’는 것. ‘높은 담장 위’를 CCTV로 해석하고 그것으로 매(내부자)를 살펴보라고 했다. 회사는 의심되는 장비를 집중 감시해 10여 일 만에 범인을 잡았다. 과연 내부자 소행이었다. 김 교수와 김성욱씨는 정해진 운명을 본 것인가.

만신 김금화(83)씨. 14세에 ‘신’이 내린 뒤, 70년간 무속인으로 살아왔다. 인간문화재인 그를 지난달 24일 만났다.

10여 년 전, 김씨는 꿈에서 천 길 낭떠러지에 섰다. 떨어지면 죽는데… 에라 모르겠다. 냅다 뛰어오르니 파란 풀이 깔린 평지. 손을 흔들며 뛰어다녔다. 다음 날 아침 한 아이 아버지가 전화를 걸어왔다. 병명도 모르는 채 대학병원 중환자실에 있는 아들(당시 8살)을 살려달라고 했다. 부인은 가톨릭 신자. 그때부터 김씨는 애 아버지를 사이에 두고 투약과 수술 문제로 병원과 씨름을 벌였다. 요는 병원 치료를 거부하라는 것. 10여 일 싸움에서 김씨는 승리했다. 아이는 지금 건강하단다.

이런 일들은 합리적 사고 체계에 난감함을 안긴다. 도대체 점이 뭐라고 국가·대기업·개인에게 두루 존재를 드러내는가. 사주·궁합 같은 문제로 확대하면 점에 걸려들지 않는 인간사는 없다.

그러나 찬찬히 따지면 사례들엔 의문이 가득하다. 주역 괘를 왜 꼭 그렇게 해석했을까. 달리 해석해도 결과는 마찬가지였을까. 김금화씨는 왜 완쾌를 확신했고 꿈의 어떤 부분이 치료 거부와 관계있는지 자세히 설명하지 않는다. 아이 엄마나 의사가 말을 안 들었다면 어찌 됐을까. 그런 것에는 전혀 영향 받지 않는 운명을 만신은 봤다는 건가. 점을 믿느냐 마느냐는 물음은 인류문명사만큼 오래된 질문이다. 『삼국사기』를 보라.

#사례 1=(신라) 제21대 비처왕(또는 소지왕)이 488년 천천정(天泉亭)으로 갔다… 한 노인이 못에서 나와 ‘열면 두 사람이 죽고, 아니면 한 사람이 죽는다’는 글을 겉봉에 쓴 편지를 줬다. 일관(日官)이 “두 사람은 보통 사람, 한 사람은 왕”이라고 해석했다. 왕이 여니 ‘거문고 갑을 쏘라’고 돼 있었다. 왕이 궁중에 들어와 거문고 갑을 쏘니 왕비와 중이 간통하고 있었다. 두 사람은 죽임을 당했다.

#사례 2=(신라와 당) 군사가 강나루 어구에 닿았다, 갑자기 새가 소정방 위를 날았다. 점을 치자 나쁜 징조였다. 김유신이 말했다. “어찌 나는 새 한 마리의 괴이한 짓으로 하늘의 때를 어길 수 있겠소.” 그러곤 신검으로 겨누니 새가 찢겨 떨어졌다. 소정방이 나가 싸우니 백제 군사가 크게 패했다.

그리스 신화에서 세 자매 모이라이(Moerae) 여신이 모에라(할당)를 갖고 태어난 인간의 삶을 지배한다. 한국 속담도 ‘팔자 도망은 독 안에 들었어도 못 한다’고 한다. 운명론이다. 그러나 진나라 사람 곽박(郭璞·276~324)은 풍수지리서 『금낭경(錦囊經)』에서 “신이 할 바를 빼앗아 천명을 바꾼다”고 했다. 점을 놓고 운명론과 의지론은 늘 충돌한다.

전통사회에서 점은 흉(凶)을 피하고 길(吉)을 찾는 수단이었다. 고려 때까지 점은 그 지위가 탄탄했다. 조선은 달랐다. 합리(合理)를 중시하는 성리학의 나라답게 점을 경계했다. 양반·사대부는 점을 짐짓 멀리했다. 근·현대에도 점은 타파해야 할 미신이며 척결 대상이었다. 김금화씨도 “70년대에 미신을 퍼트린다고 청량리경찰서에 잡혀갔다”고 회상했다. 지배 논리가 ‘합리’인 시대에 점을 멀리하는 것이 지식인의 올바른 자세였다.

하지만 이는 겉모습일 뿐 속사정은 달랐다. 조선에서 왕실은 관상감을 두고 점을 쳤다. 사대부는 육효와 사주 명리학으로, 백성은 토정비결로 점을 봤다. 세조는 1458년 ‘녹명서(사주풀이)는 유학자가 궁리하는 하나의 일’이라며 서거정(1420~1488)에게 사주풀이 책을 쓰라고 하명까지 했다. 그래서 한국의 첫 명리서(命理書) 『오행총괄』이 나왔지만 저자는 ‘사주는 못 믿을 것’이라고 썼다. 식민지배의 합리화를 위해 쓴 책이지만 무라야마 지쥰은 『조선의 점복과 예언』에서 근대 조선에서도 점은 맹위를 떨쳤다고 전했다.

서울 미아리 고개 옆 점집들. 미신으로 배격됐던 점이 요즘 슬금슬금 확장되기 시작한다.

서울 미아리 고개 옆 점집들. 미신으로 배격됐던 점이 요즘 슬금슬금 확장되기 시작한다.

주선희 교수

현대도 마찬가지다. 김만태 교수는 2010년 ‘정초 점복풍속에 관한 연구’에서 “1980년대 중반까지 경북 칠곡 왜관읍 마을엔 정초 토정비결을 봐주는 이들이 들어왔다”고 했다. 80년대 서울 거리엔 토정비결 노점이 있었고, 남산·미아리엔 점집이 늘어섰다. 관상 전문가인 원광디지털대학 얼굴경영학과 주선희 교수는 “20년 전 김영삼 정부의 경제장관 K씨도 매일 주역 점을 쳤다”고 했다.

이런 ‘이중성’은 진행 중이다. 아산정책연구원 여론연구센터(센터장 김지윤 연구위원)가 지난달 16일부터 18일까지 전국의 19세 이상 성인남녀 1000명을 대상으로 유·무선 전화 인터뷰를 한 결과에 따르면 ‘화이트칼라’의 점치는 비율이 뜻밖에 높았다. 전체 평균 38.3%인데 블루칼라는 30.2%, 화이트칼라는 42.5%였다. 지식인이 점을 더 보는 것이다.

더 흥미 있는 내용은 ‘점 경험자가 38.3%’라는 대목이다. 한국갤럽조사연구소가 조사한 91년 19.6%, 95년 16.5%, 96년 18%에 비하면 평균 두 배 넘게 뛰었다. 19세 이상 인구 4000만 명을 기준으로 1500만 명 이상이 점을 봤다. 97년 인구 기준 600여 만 명보다 1000만 명 가까이 늘었다. 일각에선 “한국의 점술 시장이 97년 종사자 40만 명, 매출액 1조4000억원이었는데 2007년 55만 명, 4조원대로 성장했다”고 추정한다. 왜 폭발하듯 늘었을까. 관련 연구는 없지만 ^97년 금융위기 뒤 불안이 가중되고 ^인터넷의 점 사이트가 늘어 접근이 쉬워졌다는 분석이 나온다.

정확성이 의심스럽긴 하지만 통계청의 ‘점술 및 유사 서비스업 관련 통계’도 2008년까지 점술 업계가 활황이었음을 보여준다. 점술인이 2006년 1만5690명에서 1만5628명(2007), 1만5777명(2008)으로 느는 추세였다. 업체는 각각 1만4631개-1만4625개-1만4715개였지만 매출은 2503억원-2733억원-2789억원으로 줄곧 늘었다. 김금화씨는 “무당 희망자가 3~4년 전까지 많이 늘어 여기저기 깃발이 펄럭였다”고 했다. 18년간 종로에서 영업한 한 무속인도 “5년 전에 장사가 가장 잘됐다”고 했다.

다만 지금은 불경기다. 통계청에 따르면 점술인이 2009년부터 1만5711명(2009년)-1만5153명(2011년)-1만4384명(2012년)으로 줄었다. 2012년 매출도 정점이었던 2008년보다 150억원 줄었다. 무속인 회원 30만 명이라는 ‘대한경신연합회’ 최수진(56) 회장은 “전통 무속점은 역대 최악의 불황이다. 형편이 어려운 무속인들이 파출부나 음식점 종업원으로 나간다”고 했다. 상층부는 나름 버텨도 대부분은 생활고에 시달리는 ‘무속계의 양극화’다.

점의 미래는 젊은이들에게 달린 듯하다. 점에 대한 개방성 때문이다. 아산연 조사에 따르면, 2014년 점치는 20대 젊은이 비율(29.6%)이 30대 이상보다는 적지만 97년 전체 평균보다 10%포인트쯤 많다. 김만태 교수는 “20~30대는 점에 대해 솔직하다”고 말했다. 주선희 교수도 “관상에 대한 젊은이들의 관심이 높고 이를 공부하는 20대도 늘었다”고 말했다. 김금화씨도 “전보다 적지만 그래도 젊은이는 는다”고 했다.

취재팀은 서울 종각과 종로3가, 압구정 일대의 사주 카페와 노점 사주팔자를 들러봤다. 20대 손님이 대부분이었다. 그들은 ‘재미’로 봤다고 했지만 실제론 대학·애인 같은 나름 무거운 주제에 대한 걱정 때문이었다. 20대 남성 K씨도 심심하면 인터넷 점을 보고 꿈 해몽도 한다. 점에 친숙한 젊은 세대는 일시적 조정기가 끝나면 점의 새 풍속도를 그릴 가능성이 높다.

시대의 변화상은 점괘 해석에도 변화를 일으킨다. 김만태 교수는 토정비결의 첫 괘인 111괘를 사례로 변화 양상을 살폈다. 1918년부터 63년까지 괘사는 줄곧 하나였다. 그러다 64년 돌연 14개로 늘며 월(月)별로 두 줄 설명이 나타났다. 2003년엔 더 늘어 월별 괘사가 세 줄이 됐다. 왜 늘었을까. 김 교수는 “64년은 산업화가 시작되며 사회경제적 욕구가 커지는 시기”라며 “이에 따라 단순했던 괘사가 복잡해진 것”이라고 말했다.

관상도 변화 폭이 크다. 주 교수는 “의미나 해석이 달라진다”고 말했다. 전엔 여성의 광대뼈가 크면 팔자가 드센 과부상, 남편 잡아먹게 생긴 여자라고 했다. 그러나 요즘은 대기업 사모님 상이다. ‘물기가 촉촉한 눈’도 전엔 도화기로 봤지만 요즘은 감성적 눈으로 좋게 해석한다.

역학자 김성욱

그런데 점을 이런 식으로 미화하면 되겠는가. 실제론 많은 문제가 있다. 점 전문가들은 “운명론에 빠지게 하며 중독을 일으킨다”(김만태 교수), “점에는 도덕적 제어가 없다. 도둑질을 위해 칠 수도 있다”(역학자 김성욱), “봐주진 않지만 못쓰겠다 싶은 사람도 점치러 온다”(김금화씨)고 한다.

통계가 없어 그렇지 잘못된 점도 허다할 것이다. 사주가 같은 쌍둥이의 다른 삶은 어떻게 설명할까. 방송엔 점의 폐해가 자주 나온다. 서거정도 “육십갑자로 보면 사주가 51만8400개인데 백성은 억조에 달한다”고 비웃는다. 김금화씨도 “나도 틀릴 때가 있다”고 말했다. 김성욱씨는 “『백서(帛書)주역』 요편(要篇)에서 공자는 100번 점을 쳐 70번이 맞았다”고 했다. 그만큼 맞으니까 점을 치라는 게 아니다. 공자의 확률이 70%였으면 다른 이들은 형편없다는 얘기다.

점치는 자의 문제도 있다. 김금화씨는 “혹세무민하고 사기 치는 사람이 있다”며 “점은 카운슬링이다. 몸과 마음을 깨끗이 하고 점을 봐줘야 한다”고 말한다. ‘적중률이 높다’는 김성욱씨도 주역 점을 위해 일주일간 삼가고 몸을 정갈히 한다.

어쨌건 점시장이 확장되는 세태를 어떻게 받아들일 것인가. 과학문명의 시대지만 점은 한국 전통 DNA의 일부이자 오늘날 사회·문화 현상이기도 하다. 다시 요편으로 돌아가 보자. 제자들이 공자를 비난했다. “주역 점이나 무당이나 점쟁이의 점이나 마찬가지다.” 공자가 답했다. “후대에 나를 의심한다면 주역 점 때문일 것이다. 가는 길이 무당, 점쟁이와 비슷해서다. 그러나 귀결점은 다르다. 나는 주역을 통해 ‘덕(德)’과 ‘의(義)를 살필 뿐이다.” 오늘날 점에 ‘덕’과 ‘의’가 있는가. 점을 보건 안 보건 음미할 대목이다.

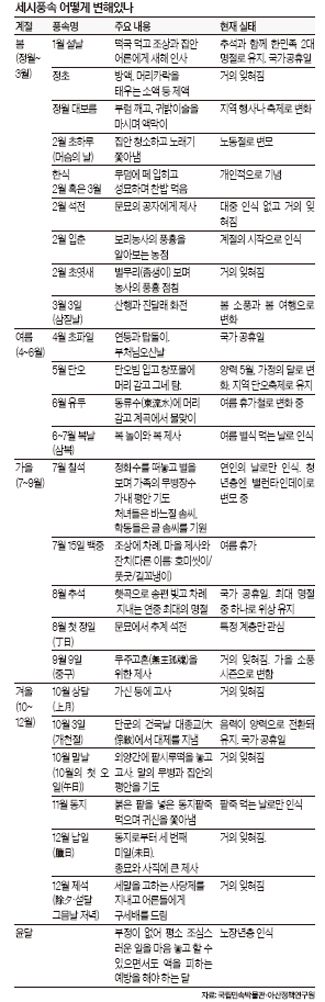

기다림과 절제, 맺고 끊음 … 우리는 세시풍속으로 철이 들었다

(중앙일보 2014.01.26 08:19)

연중 기획 한국문화 대탐사<4>기로에 선 세시풍속

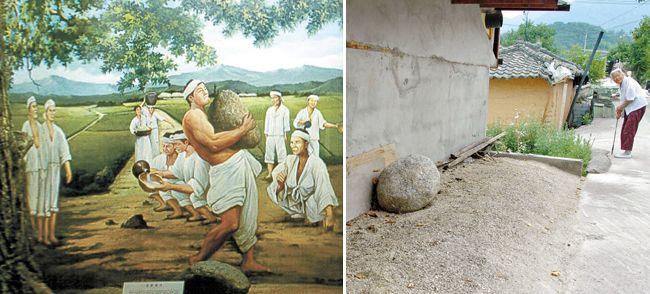

전통 농촌사회에서 ‘돌 들기’는 성인식의 중요한 방식이었다. 돌을 들면 성인이 됐는데 농사 지을 힘과 지식이 있다고 봤다. 그 지식은 세시풍속에 ‘철’, 즉 계절의 변화를 아는 것이었다. 성인식은 ‘철 들었음’을 보는 의식이었다. 그런데 현대에 들어와 철은 의미가 없어졌다. 거창의 한 마을에 팽개쳐진 들돌(오른쪽 사진)은 ‘철듦’을 우습게 여기는 현대의 모습을 보는 듯하다.(2011년 촬영) [사진 국립민속박물관]

곧 설(구정)이다. 차례를 지내고 세배하며 조상과 만나고 친지들과 정을 나눈다. 예전엔 확실히 그랬다. 그러나 설을 정점으로 하는 세시풍속은 의미와 지위를 잃어가고 있다. 세시풍속은 음력 정월부터 섣달까지 반복돼온 주기전승의례(週期傳承儀禮). 오랫동안 이 땅 사람들을 하나의 공동체로 묶는 끈이었다. 그런데 오늘날은 풍속이 크게 변모했다. 서구나 동서양 문화 접변에서 온 이색 풍속도 끼어든다. 그렇다면 현대 한국인들은 자연스럽게 새로운 세시풍속도를 만들어가고 있는 것인가.

1950년대 전라남도 보성군 노동면 한 마을의 음력 2월 초하루. 청년들이 큰 돌 앞에서 웃통을 벗고 서 있다. 마을 어른들이 지켜보는 가운데 한 명이 커다란 돌을 든다. 붉게 달아오른 얼굴, 온몸의 힘줄이 불거진다. 어영차 소리에 돌이 번쩍 들린다. 청년은 이제 성인 대접을 받는다. 절반만 받던 품삯도 성인 품값을 온전히 받고 장가도 갈 수 있다. ‘들돌’로 성인식을 제대로 치른 셈이다. ‘성인의 자격’을 요구하는 조상의 풍습은 전북 임실, 경남 거창 같은 곳에서도 80년대까지 계속돼왔다.

들돌 시험에 담긴 의미는 뭘까. 전통적 농경 사회에서는 농사를 제대로 할 수 있는 힘이 있으면 필요한 지식도 있다고 본 것이다. 지식의 요체는 세시풍속이었다. 언제 씨앗을 뿌려 수확하며, 무슨 의례가 필요한지를 아는 것이었다. 천진기 국립민속박물관장은 “흔히 ‘철들었다’고 하는 것은 세시풍속의 계절(철) 변화와 농사의 이치를 안다는 것”이라고 말했다. 김만태 동방대학원대학교 교수도 같은 견해다. 능숙한 농사꾼이 돼 농사의 계절 감각이 몸에 배면 ‘철들었다’ 했고, 아니면 ‘철없다’‘철 모른다’고 했다는 것이다. 사리분별을 못하는 어린이를 철부지라 한 것도 그 때문이다. 들돌로 치렀던 성인식은 ‘세시풍속을 마스터해 철들었음’을 증명하는 중요한 의식이었다.

그러나 현대엔 그럴 필요가 없어졌다. 시간만 흐르면 자동으로 성인이 됐다. 거창과 임실에 팽개쳐진 들돌(오른쪽 윗 사진)은 ‘철’을 팽개친 현대를 상징한다.

그로부터 60여 년이 지난 2013년 2월 14일 풍속을 보자. 인터넷에는 밸런타인데이 광고가 화려하다. 80년 중반 일본에서 유입된 이날은 어느덧 젊은 층의 풍속이 됐다. 여성이 좋아하는 이성에게 초콜릿 선물을 주며 사랑을 고백하는 날. 30년간 되풀이되는 이 유행도 세시풍속일까.

전국 세시풍속 콘텐트 2200여 가지

전통 세시풍속의 콘텐트는 풍성하다. 국립민속박물관의 『세시풍속사전』에 따르면 1월엔 595개 풍속 콘텐트가 있다. 전국과 지역을 합한 것이다. 1년엔 2200여 개다. 그중 ‘이름 있는 날(명절)’은 온 나라가 기념했다. 음력 13개 명절과 24절기 중 입춘·한식·동지, 복날 같은 날들이다. 나머지는 알고 지나가거나 적당히 챙겼다. 각종 날들엔 의식(儀式)과 음식·놀이가 세트처럼 따랐다.

풍성함은 1000년 넘는 세월이 만들었다. 『삼국사기』엔 추석·단오·유두가 나온다. 『고려사』에도 속절(명절)로 음력 정월 초하루, 정월 보름, 한식, 삼짇날(3월 3일), 단오, 중구(9월 9일), 동지, 팔관(11월), 추석 등 9개 날이 나온다. 조선시대 『동국세시기』에는 설날·한식·단오·추석을 4대 명절로 삼고 동지는 국가 명절로 추가한 것으로 나온다.

입춘을 알리는 입춘첩(立春帖). 명절은 아니었지만 이날은 세시풍속의 중요한 날이었다.

세시풍속은 농경사회의 질서였다. 추수 뒤 이듬해 2월까지는 설·대보름처럼 쉬는 풍속이 이어졌다. 농사는 2월 1일 기지개를 켰다. 이날 농사일에 나가는 머슴에게 술과 음식을 대접하며 위로했다. 조선 순조(純祖) 때 홍석모가 지은 『동국세시기』엔 ‘2월 초하루가 노비일이며 송편을 나이 수대로 준다’고 했다. 다음 큰 세시는 음력 5월 5일 단오. 겨울 보리를 수확해 보릿고개를 간신히 넘는 시기다. 진짜 수확은 8월 15일 추석에 기념했다. 햇곡식을 천지신명에 바쳤고 큰 놀이를 즐겼다. 추수를 끝낸 뒤 열리는 서양의 추수감사절(생스기빙 데이)과는 다르다. 10월은 상달(으뜸달·上月). 천지신명에 감사하는 고사와 제례의 시즌이다. 고구려의 동맹, 동예의 무천도 10월 제사이며 현대의 개천절 10월 3일은 음력이 양력화된 것이다. 집마다 고사를 지냈고 굿, 문중제사, 마을제도 열렸다.

세시풍속엔 기다림과 절제, 감사, 끊고 맺음 같은 가르침도 들어 있다. 세시풍속의 3요소는 ‘시절 음식’과 ‘민속놀이’ ‘빔(새옷)’. 음식은 시즌 재료로 만든 절기 음식이었고, 빔은 설·단오·추석에만 입었다. 때가 아니면 못 얻는 것들에서 기다림과 절제를 배웠다. 끊고 맺음의 예로 5월 단오가 있다. 청춘의 맘을 애끓게 한 그네 줄을 1주일 뒤 잘라낸다. 적당히 놀았으면 일할 때는 일하라는 뜻이다.

산업 사회에서 이런 지혜는 끊겼다. 농경사회 ‘철’의 의미를 다 따르기 어려웠고 ‘절제와 감사, 맺고 끊음’의 가르침은 풍요로운 물질문명사회에서 의미를 잃었다.

2008년 4월 경남 의령군에서 벌어진 세계 최대 줄다리기. 1800년부터 의령현에서 열렸던 정월 대보름날 행사를 확대한 것이다. 2만 명이 참여했다.

60년대 세시풍속은 도농에서 지켜졌지만 70년대부터 맹공을 받았다. ‘근대화=서구화’라는 생각에 전통을 천대했다. 풍속 저장소인 농촌도 붕괴됐다. 50년 도시화 비율은 18.4%, 60년 28.3%였으나 2007년 90.5%로 치솟았다. 양력이 정착돼 ‘15일-삭망(朔望)’의 휴일 주기가 ‘7일-1주(週)’ 주기로 바뀐 것도 결정타였다. 고려시대 관리들은 최대 93일을 쉬었는데 세시풍속의 명절날이었다. 토요 휴무가 정착된 현대엔 130일쯤 쉰다. 그러나 세시풍속과 관련 없다. ‘1주 주기’와 ‘15일 주기’의 불일치 때문에 ‘쉬지 못하는’ 세시풍속은 내몰렸다.

상상 못했던 요인들이 1000년 연륜의 세시풍속을 난타한다. 온난화는 겨울 풍속을 몰아냈다. 서울 출신 배정철(56)씨는 대보름 달맞이와 쥐불놀이를 기억한다. 밝은 보름달 아래 쥐불을 열심히 돌리며 늦게까지 놀았다. 그러나 지금은 추억 속 풍속이다.

그 결과 세시풍속에 대한 의식이 희미해졌다. 김만태 교수의 논문 「세시풍속의 기반 변화와 현대적 반응」엔 85년 중소도시 국민학교 3~6학년 529명을 대상으로 한 14개 세시풍속에 대한 설문조사가 나온다. 설·대보름·추석은 다 알았지만 동지(65%), 한식(61%), 복날(44%), 단오(43%), 삼짇날(40%)은 잘 몰랐다. 반드시 지킬 세시는 추석(80%), 설날(76%)뿐이었다. 당시 아이들이 지금은 40대 장년층. 그들의 자식들에게 세시풍속은 더 낯설 것이다.

삼짇날 화전 부치기. 경북 안동시 풍천면 하회리에서.

휴가 여행은 챙겨도 명절 귀향은 꺼려

그나마 ‘명절 2강’인 설·추석도 흔들린다. 한국갤럽 조사에서 ‘귀성하느냐’는 질문에 설은 97년 40.8%, 2002년 41.5%로, 추석은 93년 31.1%, 2003년 36.2%로 나왔다. 그런데 ‘여름휴가 때 여행가겠다’는 비율은 94년 56%, 2002년 59.6%였다. 최고 세시풍속 자리에서 설·추석이 여름휴가에 밀리는 것이다. 게다가 설·추석을 반기지도 않는다. “즐겁지 않다”는 답이 2002년 조사에서 설은 35.5%, 2003년 조사에서 추석은 48.2%였다. 교육·소득이 낮을수록 부정적이었다. 김 교수는 “차별 없이 함께 즐긴 세시풍속이 사회적 혜택을 받은 자와 그렇지 못한 자 사이에 불평등하게 작용하고 있다”고 평가했다.

그러나 실망은 아직 이르다. 세시풍속은 사라지지 않고 다만 진화하는 것일 수 있다.

#장면1=1950년대 말 4월의 따스한 봄 날. 경북 의성군·안동군의 아낙들이 인근으로 산행을 한다. 진달래를 따다 찹쌀가루에 버무려 화전을 부친다. 고소한 기름내가 깔깔거리는 아낙의 웃음에 실려 산으로 퍼진다. 남자들도 산에서 시를 짓고 놀았다. 음력 3월 3일 삼짇날의 풍경이다. 『동국세시기』에도 ‘충청도 진천에선 3월 3일부터 4월 8일까지 매년 여자들이 연못가로 와서 기도하는데 장을 이룬 것 같다’고 쓴 기록이 나온다.

1970년 4월 20일자 중앙일보 7면엔 ‘19일(일요일) 전국에 65만 상춘객이 봄을 즐기러 산야로 몰렸다’는 기사가 실렸다. 1971년 4월 26일엔 ‘창경원에 11만5000여 명, 서울의 우이동·정릉·뚝섬 유원지엔 22만7000여 명의 상춘객이 몰렸다’고 했다. 그로부터 42년 뒤인 2013년 4월 서울 근교의 산엔 소풍을 나온 초중고생, 상춘 인파가 북적댔다. 조선시대, 1950년대, 1970년대, 2010년대는 ‘꽃피는 봄 4월의 상춘객’이란 공통분모를 갖고 있다.

#장면 2=1929년 음력 6월 15일. 서울 종암동에 살던 당시 7세 김정희 할머니(92)는 어머니와 갓 시집 온 큰 언니, 동네 아주머니와 정릉의 청수장 계곡으로 갔다. 폭포 아래 너른 소에 젊은 여성들은 몸을 담갔고 어른들은 폭포수로 마사지했다. 때는 더위가 기승을 부리는 7월 중순, 음력 6월 15일 유두(流頭)날. ‘물맞이’라 불리는 세시풍속 장면이다. 김 할머니 가족 중 아버지와 오빠 같은 남성은 동네 사람들과 인근 개울로 천렵을 갔다. 김명자 안동대 명예 교수도 “이날 서울 모래내로 물놀이를 갔다”고 했다.

『동국세시기』엔 “고려 명종 때 김극기가 쓴 문집에 유두잔치(流頭宴)가 나오는데 조선도 이어받아 속절로 삼았다”고 썼다.

정월 대보름의 대표 풍속인 쥐불놀이.

2013년 8월 4일 경북 동해안 4개 해수욕장엔 하루 동안 62만 명 피서인파가 몰렸고 11일엔 부산시내 7개 해수욕장에 158만 피서인파가 몰렸다. 바캉스 인파다. 음력 6월, 양력 7월 더위를 피해 물가로 인파가 몰리는 유두와 바캉스는 비슷하지 않은가.

김 명예교수는 “세시풍속이 변해 가는 모습”이라고 말했다. 꽃놀이를 했던 삼짇날의 ‘행락 정신’은 산업사회에서 봄 소풍·벚꽃 놀이 같은 ‘도시 세시, 현대 세시’로 변화됐다는 것이다.

풋구(풋굿)는 또 다른 예다. 경북 안동시 풍산읍 수동 마을은 80년대 초반까지 음력 7월 중순, 술을 담그고 전을 부쳐 먹으며 놀았다. 그러다 사라졌는데 2000년 양력 7월과 추석 1주일 전 공동으로 풀을 베고 청소한 뒤 부녀회가 마련한 음식을 먹는 방식으로 부활했다. 김 교수는 “4~5년 전까지 양력 8월 15일 풋구를 하는 현상이 관찰됐다”고 말했다. 민속 연구가들은 매년 동해안 정동진에 모이는 해맞이 인파는 정월 대보름 달맞이의 변형으로 본다. 5월 1일 노동절은 음력 ‘머슴날’의 의미가 발전된 것이라고 한다.

오늘날 세시풍속에는 주요 4대 기능인 휴식, 오락·축제, 종교 의례, 공동체 통합 가운데 휴식만 두드러지게 남았다. 기념·축원 기능은 성인의 날, 근로의 날, 조세의 날, 부부의 날 같은 것으로 분화됐지만 의미를 갖지 못한다. 세시풍속 대부분의 콘텐트는 무형문화재나 지역축제라는 틈새에서 목숨을 부지하거나 사라진다. 휴일로 지정되지 못하면 사라지는 세시풍속. 그렇다면 한 세대 뒤 뭐가 남을 것인가.

우리 핏속에 흐르는 건 화끈한 神氣와 정교한 文氣

(중앙일보 2014.01.19 02:00)

연중 기획 한국문화 대탐사 ③ 한국인의 초상

수원 팔달문 옆 재래 시장에서 담소하는 고은 시인(오른쪽)과 최준식 교수. 고은 시인은 “하나의 한국인 초상을 만들 수 없다”고 했지만 최 교수는 ‘신바람’을 한국인의 초상으로 꼽았다.

수원 팔달문 옆 재래 시장에서 담소하는 고은 시인(오른쪽)과 최준식 교수. 고은 시인은 “하나의 한국인 초상을 만들 수 없다”고 했지만 최 교수는 ‘신바람’을 한국인의 초상으로 꼽았다.

나는 누구인가? 숱한 ‘나’들이 모인 우리는 누구인가? 한반도에 모여 살았고 지금도 살고 있거나 지구촌 곳곳에 흩어져 살고 있는 우리 한국인은 누구인가? 또 어떤 문화유전자를 지녔는가? 국조 단군, 『삼국사기』 열전에 등장하는 장보고, 최치원, 평강공주, 계백, 효녀 지은, 도미의 아내. 그리고 세종대왕, 신사임당, 이순신…. 위대한 민족영웅들을 떠올려본다. 이어 김연아와 K팝 스타들까지…. 그렇다고 실체가 잡히는 건 아니다.

“한마디로 신기(神氣)죠. 하나 더 덧붙인다면 문기(文氣)고요.”

이화여대 한국학과 최준식 교수의 단평이다. 한국인이 갖고 있는 화끈하고 야성적인 기운이 ‘신기’다. 게다가 한국인은 전통적으로 글공부를 중시해 왔다. 세련되고 정교한 또 다른 기질이 ‘문기’다. 이 두 기운이 융합하게 되면 세계적으로 곧잘 일을 내게 된다는 게 최 교수의 주장이다. 한국문화의 정체성은 신기와 문기 사이, 혹은 그 융합에 있다는 것. 술 마시고 노래하고 춤을 추며 노는 데는 귀신들이다. 그러면서도 교육열이 높고 부지런하다. 자연스럽고 정이 많기도 하다. 한국인의 초상이 어느 정도 그려지는 듯하다.

그런데 역사 속의 한국인들도 그랬을까? 그리고 다문화 시대, 세계로 뻗어가는 한국인들도 그럴까? 시로 쓴 한민족의 호적부로 일컬어지는 『만인보(萬人譜)』의 고은 시인을 찾아갔다. ‘아시아 시인들의 샤먼’이란 칭호를 받는 시인은 2013년 가을, 경기도 안성에서 수원 광교산 기슭으로 이사했다. 30권에 이르는 장시에서 그리려 했던 한국인의 초상을 물었다.

?까마득한 날에/하늘이 처음 열리고/어데 닭 우는 소리 들렸으랴/…다시 천고의 뒤에/백마 타고 오는 초인이 있어/이 광야에서 목 놓아 부르게 하리라?.

“끝내 한국인 얼굴 종합될 수 없을 것”

고은 시인은 심령 어린 목소리로 ‘광야’를 낭송했다. 시인은 『만인보』 11권에서 중학교 1학년 교과서로 처음 이육사라는 시인과 ‘광야’를 만났다고 고백한 바 있다. 일제 강점기 독립운동을 하다 중국 베이징에서 옥사한 민족시인의 절창은 오늘 세계적인 후배 시인에 의해 예찬된다. 웅장하다.

“시간 따로, 공간 따로 말하지 말고 인간을 주체로 다 아울러야 문화유전자가 보여요. 사람이 공간을 장소화시키는 거지. 나의 곳, 나의 고향, 나의 보금자리 하고 말이야. 광야, 무한대의 공간입니다. 그냥 밑도 끝도 없는 광야. 시간도 아주 까마득해. 어디 닭 우는 소리 들렸으랴. 충적세 훨씬 이전, 시생대나 고생대 그 유원한 시간을 생각해 봐. 이 태고(太古)의 시간 앞에서 미치는 거야. 나는 도통하기 싫어요. 그냥 미치고 싶어요. 인간도 뭐 이건 보통 인간이 아니고 초인이야. 니체의 초인이 아니고, 그냥 초인이야. 초인도 그냥 초인이 아냐. 백마 타고 오는 초인이야. 대시간, 대공간, 그리고 초인이야. 한국인의 시간·공간 미학은 이렇게 거창해요. 그러면서도 만해 한용운의 님처럼 섬세한 미학도 있거든.”

일찍이 한반도를 ‘때려 죽여도 때려 죽여도 살아나는 시의 땅’이라고 정의했던 고은 시인이다. 국토는 광야가 아닐지라도 ‘시의 땅’은 광야이며 맑고 푸른 하늘이다. 사람 또한 초인들이다.

“선생님은 『만인보』에서 5600여 명에 이르는 등장인물들과 만나셨잖아요. 그럴 때, 한국인 하면 떠오르는 한 가지 개념이 있던가요?” 최 교수가 물었다.

“나는 하나의 한국인 초상을 만드는 데 주저합니다. 오만해서가 아니고 조심스러워서 개념 짓지 않습니다. 감당할 수가 없어요. 한국인이 무엇인지 몰라야지요. 누구인지 몰라야 해요. 아시아 전역 모든 땅의 모든 요소들이 합쳐져서 빚어온 시간의 혼혈, 공간의 혼혈, 인간의 혼혈이니까요. 굳이 중국인, 일본인과 다른 한국인을 찾을 필요가 있을까요? 세계는 우리가 필요에 의해서 만들어낸 고독입니다. 스스로 만들어낸 범주의 섬에 갇히는 거지. 나는 ‘한국인은 이렇다. 혹은 이래야 한다’는 규정이나 당위를 가지고 『만인보』를 쓰지 않았어요. 조금 아는 것으로 전체를 그리려 하면 틀리게 되니까요. 내 심장 속에 백지를 만들어서 그 백지 하나하나에 얼굴을 그려간 것이지요. 어떤 누구는 어떤 누구에 의해서 사람이라는 겁니다.”

고은 시인은 아직도 심중에 『만인보』가 진행 중이라 했다. 하지만 끝내 한국인의 얼굴이 종합될 수는 없을 거라고 예단했다. 종합될 수 없다는 이 절망이 그가 한국인을 바라보는 영원한 꿈이란다.

정조대왕 시절 축조된 수원의 팔달문 옆 재래시장으로 옮겨 사람들 속에 묻혔다. 오가며 먹고 마시고 입고서 울고 웃다 간 사람들이 스쳐간다. 시장에서 살아가느라 목청을 돋우고 어깨를 부딪쳤을 그 한국인들이 보인다. ‘밤낮 모르고 퍼부어 내린 시의 유성우’를 묶어 펴낸 신작 시집 『무제시편』에서 시인은 노래했다.

?팔달의 하늘 아래/광교의 바람소리를 소매 내려 듣는다/다음날/장안문 밖에서/술 석 잔을 마신다/옛날 외상술이 그리웠다?.

시인과 한국학자 사이에서 시장통을 거닐었다.

“지난 누 천 년 동안 보인 한국인의 모습은 실로 다양하죠. 하지만 한국인만의 고유한 특성은 있는 것 같습니다. 최치원이 말한 풍류도 같은 것이죠. 풍류도란 접화군생(接化群生)이라는 모토를 가지고 있는데 이것은 뭇 신령들과 통해 무아경 속에서 자신의 기운을 있는 힘껏 분출하는 겁니다. 저는 이 힘을 신기라고 부릅니다. 신바람 혹은 신명이라고 해도 좋습니다. 이 기운이 20세기 후반부터 터지기 시작했습니다. 그래서 한국인은 지구상 어떤 민족도 이룩하지 못한 위업을 달성했지요. 세계에서 제일 못살던 나라에서 선진국으로 부상한 겁니다. 특히 제국주의 경험을 하지 않았으면서 선진국이 된 유일한 나라가 우리나라라는 점에서 놀랍습니다. 우리 한국인은 과거 불교와 유교의 높은 상층 문화와 샤머니즘의 역동적인 기층문화를 바탕으로 계속 발전하리라고 봅니다.”

“철학을 앞세우고 경제와 과학이 뒤따라가게 해야 한다”고 역설하는 한양원옹(왼쪽)과 “당당하면서도 예의 바른 여성이 좋다”는 석조은씨.

“철학을 앞세우고 경제와 과학이 뒤따라가게 해야 한다”고 역설하는 한양원옹(왼쪽)과 “당당하면서도 예의 바른 여성이 좋다”는 석조은씨.

“지금까지 얼빠진 모습 … 이제 바꿔야”

최 교수는 예전에는 매사를 대충대충, 빨리빨리만 했던 한국인들이 이제는 대충해도 수준 높은 대충이라고 했다. 서양인이 보기에 대단히 무질서하게 보이지만 우리에게는 우리 나름대로 질서가 있다는 것이다. 이 같은 모습은 우리의 전통예술에 고스란히 반영되어 있다. 우리 전통 예술은 질서보다는 파격을, 계획적이라기보다는 무계획을 지향한다. 그리고 무기교다. 그래서 자유분방하기 짝이 없다. 이런 기질이 문화예술로 살아난다면 세계적인 주목을 받게 될 거라는 얘기다.

이런 무질서한 경향성과 무계획한 지향성은 때로 ‘얼빠진 한국인’의 모습으로 비치기도 한다. 일생 동안 의관정제하고 한국인으로 살아왔다는 한양원(90) 겨레얼살리기운동본부 이사장은 지적한다.

“우리가 반만년 역사, 반만년 역사 그러지만 언제 그렇게 잘살아서 인류국가에 덕을 쌓은 적이 있습니까? 이승만 초대 대통령을 비롯해 역대 대통령들이 모두 선진국 닮으려고만 했지요. 잘살아보자며 경제와 과학만 중시했지요. 그거면 다인 줄 알았습니다. 그러다가 정신문명이 피폐해졌어요. 한국인의 얼이 실종되다시피 했단 말입니다. 경제와 과학, 중요하지요. 하지만 우리다움을 지켜가면서 해야 옳았어요. 정신문화, 곧 철학을 앞세우고 경제와 과학이 뒤따라가게 해야지, 순서를 바꿔서 그야말로 얼이 빠진 겨레가 되고 말았습니다. 이제부터라도 바꿔야 합니다. 상극과 전쟁의 시대, 황금만능시대가 다하면 야반도둑같이 상생의 시대와 평화가 옵니다. 도덕만능의 시대가 와요. 인성교육과 예절문화의 힘으로요. 이제부터라도 가정과 학교, 사회가 함께 인성교육을 하고 예절문화를 함양해야 합니다. 정신문화 융성이 되면 저절로 생활문화 전반이 융성하게 돼요.”

어르신의 옥담(玉談)은 울림이 컸다.

서울 충무로 ‘한국의 집’에서 전통혼례를 담당하는 86년생 석조은(여)씨는 매우 희망적이다. 한국처럼 작은 나라에서 스포츠나 음악 등 문화 전반에 걸쳐 세계적인 스타들이 쏟아지는 게 자랑스럽다고 한다.

“전통적인 한국 여성의 미덕이라면 지고지순과 현모양처였잖아요. 지금은 그런 여성상은 거의 다 사라지고 없다고 봐야겠죠. 대신 자기주장이 분명하고 당당한 한국 여성이 주류예요. 외국인들을 많이 접하는 저는 예의에 어긋나지 않으려고 애써요. 저는 당당하게 자기 꿈을 키워나가는 여성상이 좋습니다. 항상 태양처럼 밝게 살자. 이게 저의 좌우명이랍니다.”

고은 시인은 말했다. “한국인의 초상이 하나로 완성되자마자 한국인은 없어진다”고. 완성되자마자 한국인 고유의 초상은 끝나고 동아시아인이고, 아시아인이고, 세계인이고, 지구인이고, 우주인이고, 더 먼 안드로메다로 가야 하는 거란다.

최준식 교수는 “우리 한국인들은 하늘로부터 받은 소명이 있다”고 했다. 남을 한 번도 해치지 않고 제 능력으로 꼴찌에서 상위로 올라갔으니 어려운 나라들을 끌어올려야 하는 소명이란다. 많은 개발도상국은 자기들보다 못살던 한국이 이렇게 발전했으니 우리도 할 수 있다는 자신감을 가질 게 분명하다.

한국인의 초상은, 당대를 사는 한국인들이 세계를 무대로 만들어가는 것이다. 역사적으로 한국인은 상생과 평화를 지향해 왔다. 숱한 외침을 받으면서도 끝내 평화를 견지해 왔다. 세계가 문화를 지향하는 시대사조에 발맞춰 한국인들의 역할이 분명해졌다. 문화강국 대한민국 만들기에서 나아가 인류에게 ‘널리 인간을 이롭게 하는 정신문화’의 확산이다. 그것은 인류에게 많은 해악을 끼쳤던 근대 제국주의 문명과 물질만능 문화를 넘어서는 대안이기도 하다.

자연을 가장 적게 마름질해 조화 꾀하는 지혜

(중앙일보 2014.01.12 08:21)

연중기획 한국문화 대탐사 ② 한국인의 공간 미학

주합루 2층 누마루에서 내려다본 부용지 주변 풍광은 비원 제일경이다. 낮게 드리운 하늘빛과 어우러진 야산, 그 위로 풀어진 산책로가 산을 옥대처럼 휘감았다.

주합루 2층 누마루에서 내려다본 부용지 주변 풍광은 비원 제일경이다. 낮게 드리운 하늘빛과 어우러진 야산, 그 위로 풀어진 산책로가 산을 옥대처럼 휘감았다.

여름날, 담양 소쇄원 뜰을 거닐어본 적이 있는가. 부용대에서 바라본 안동 하회마을 풍광, 병산서원의 만대루에서 완상하는 7폭 자연병풍은 철 따라 옷을 바꿔 입는 자연과 주거공간의 경계를 잊게 한다. 발길이 진천 세곡천의 농다리 28칸에 이르면 지상은 이내 천상으로 변한다. 밤하늘 별자리들이 쉬어가는 오두막, 28수(宿)를 건너가고 있기 때문이다. 시냇물은 은하수가 흐르는 하늘이다. 생활공간을 자연스럽게 이상향으로 이끄는 이 근원적인 힘은 어디서 올까.

7할이 산지로 이뤄진 금수강산(錦繡江山). 비단에 수를 놓은 듯 아름다운 이 산천을 한국인들은 빌려 쓰듯 유지해 왔다.

“지형에 맞게 적절히 마름질해 이용하는 ‘인지제의(因地制宜)’가 한국의 공간구성 철학입니다. 주거공간은 그것이 촌락이건 도시건 민가나 사원, 혹은 궁궐이건 자연의 침입자일 수밖에 없어요. 한국의 전통건축 공간은 가장 적게 침입해 조화를 꾀하는 것이죠. 중국의 공간구성 철학 역시 자연에 근본을 두지만 자연보다 낫게 하려는 고우자연(高于自然), 일본은 자연을 인공적으로 조성하려는 작정(作庭) 철학을 지녔다고 하겠습니다.”

권영걸 서울대 디자인학부 교수가 간단히 정리했다.

“한국의 경우 대칭성을 지향하는 궁궐이나 서원에서조차 비대칭성을 꾀하는 경우가 많아요. 불규칙적인 지세를 포용적으로 취하는 거죠. 지평선이 보이는 평야지대는 공간을 X축과 Y축으로 설정하고 균형을 잡는 데 주력하는데, 우리나라처럼 산악지대는 굳이 그렇게 균형을 잡을 필요가 없었지요. 지형을 자연스럽게 이용해 공간 구성을 했습니다. 중국이나 일본에 비해 비대칭적인 경우가 많아요. 이는 자연 지세에 순응하고자 하는 삶의 태도에서 비롯됩니다. 매우 자연스럽지요. 이곳 창덕궁이 대표적인 예입니다.”

문화국토연구센터장 채미옥 박사의 발길은 비원 입구 오르막길을 내딛고 있었다. 일행은 어느덧 겨울 숲 속에 폭 파묻히고 말았다. 옷을 벗은 떡갈나무와 느티나무, 회화나무, 느릅나무가 맘껏 가지를 뻗었다. 인공적으로 전지(剪枝)하거나 분재하지 않아 보는 이의 마음이 여유롭고 넉넉해진다. 인구 1000만 명이 사는 서울 도심에 이처럼 빼어난 원림(園林)이 있음은 분명 축복이다. 모퉁이를 돌아가자 이내 부용지(芙蓉池)와 주합루(宙合樓)가 시야에 들어왔다.

원형과 딴판으로 졸속 복원해 놓은 서울 종로구 청진동의 물길(왼쪽). 드높은 건물 아래 6m 지층엔 600년간 쌓여 온 ‘시간의 켜’가 묻혀 있다. 오른쪽 사진은 지하에 묻힌 의금부 뒷길.

원형과 딴판으로 졸속 복원해 놓은 서울 종로구 청진동의 물길(왼쪽). 드높은 건물 아래 6m 지층엔 600년간 쌓여 온 ‘시간의 켜’가 묻혀 있다. 오른쪽 사진은 지하에 묻힌 의금부 뒷길.

전통 건축은 자연 지세에 순응해와

한국을 대표하는 정원의 승경(勝景) 앞에 섰다. 하늘은 둥글고 땅은 네모났다는 고대 동양적 우주관이 반영된 부용지 한가운데 작고 둥근 섬이 있다. 섬 안의 등 굽은 소나무 잎들이 유난히 새파랗다. ‘겨울이 되어서야 소나무와 잣나무가 시들지 않는다는 사실을 알게 된다’는 『논어』의 한 구절이 떠오른다. 심신이 차분해지고 머리가 맑아진다. 이곳이 수양지이자 학업의 수련장이기도 했음을 실감한다.

기와지붕이 연꽃을 닮은 부용정(芙蓉亭)의 두 기둥은 연못 속에 서 있다. 권 교수가 중학생 때 사생대회를 했던 곳을 가리킨다. 부용정 앞뜰에서 연못 북쪽으로 높이 보이는 주합루의 기왓장을 세가며 정밀하게 그렸단다. 미술교사였던 서예가 동강 조수호(예술원 회원) 선생이 “넌 응용미술을 하는 게 좋겠다”고 했다고 한다. 소년은 그 꿈을 키워갔고 세계 75개국 680여 도시를 건축기행하면서 공공디자인을 구상했다. 꿈을 만들고 기억을 떠올리게 하는 장소는 성스럽다. 빼어난 공간이 주는 선물이다.

영화당(暎花堂)을 지난다. 들어열개문을 올려 걸쇠에 매달아놔서 건너편과 뻥 뚫렸다. 투명해서 막힘이 없다. 영화당 현판 글씨는 영조의 어필이다. 앞마당 춘당대는 과거시험을 보던 곳이다. 건물은 필요에 따라 개폐가 자유롭다. 실내를 자연과 터놓게 하기도 하고 차단하기도 하는 것이다. 집 밖의 경치를 자연스럽게 불러들이는 차경(借景)의 멋스러움이다.

중국 원림은 수목과 화훼를 심고 가산(假山)을 축조한다. 평지에 물길을 끌어들이고 호수를 만들어 압도하는 자연을 연출한다. 소주(蘇州)의 졸정원(拙政園), 북경의 이화원(?和園)이 다 그렇다. 반면 일본 정원은 아기자기한 울타리 안에 선(禪)의 고요함과 정갈함을 연출한다. 교토(京都)의 료안지(龍安寺) 가레산스이(枯山水) 정원은 섬세하다 못해 수학적이기까지 하다.

왕과 신하를 물과 물고기로 비유한 어수문(魚水門)을 지난다. 부용지의 물고기가 현명한 물을 만나 어룡(魚龍)이 되어 하늘로 오르는 인재 등용문의 상징이다. 문 좌우로는 신우대를 심어 취병(翠屛)이라는 울타리를 조성했다. 살짝 경계만 짓는 친환경 담이다. 돌계단을 올라 뒤쪽으로 돌아서 주합루에 올랐다. 우주와 합치하는 누각이라는 뜻의 주합루 현판 글씨는 정조의 어필이다. 1층은 왕실의 도서를 보관하는 규장각(奎章閣)이고 2층은 열람실이다. 이 열람실이 주합루인데 건물 전체를 주합루라고 부르기도 한다. 열람실 문을 열고 들어섰다. 조선 후기의 르네상스를 연 정조는 1777년 이 건물을 세우고 당대의 인재들과 함께 정진했다. 학문과 예술의 전당이었던 셈이다. 정약용·박제가·유득공·이덕무의 숨결이 느껴진다.

높은 주합루 마루에서 바라보는 부용지 일대의 조망은 비원 제일경이다. 시원하고 산뜻하다. 낮게 드리운 하늘빛과 어우러진 야산, 그 위로 풀어진 산책로가 산을 옥대처럼 휘감았다. 포근하지만 흐르지 않고 베일 것 같은 맑음을 지닌 풍광이다. 이곳이 큰 공부터임을 알 수 있다.

한국의 전통적 공간 미학은 풍수사상과 유교·불교·도교의 천인합일(天人合一)사상의 구현에서 비롯된다. 풍수는 좋은 땅의 기운을 받아 복을 꾀하려 한 동양의 지리학이다. 주거지를 정할 때, 산을 등지고 물을 앞에 두는 배산임수(背山臨水) 형국이 대표적이다. 풍수를 비롯한 전통사상에서는 풍토나 자연환경과의 조화를 찾는다. 대체로 물이 귀한 중국은 물을 중시하고 물이 풍부한 한국과 일본은 산을 중시한다.

2000년 서울 역사 큰 문화 경쟁력

오늘날 도시를 세울 때, 생태적 토지 이용계획은 필수다. 하지만 우리 선조들은 천 년이 넘은 옛날에도 지표는 물론 지하의 토양 흐름까지 고려해 마을을 만들고 도시를 건설했다. 살아서는 물론 죽어서도 땅속의 생기를 받고자 했을 만큼 풍수에 집착했던 선조들은 집터나 묘터 모두 경관을 중시했다. 그런데 근대화 이후에는 땅의 경제적 활용가치에만 매달리는 경향성을 보인다. 그래서 많은 문화유적이 경제논리에 밀려 사라졌다.

“서울·경주·부여·공주·익산 등 옛 도시가 많은 우리나라는 대부분의 역사적 실체가 땅 밑에 있어요. 지상에 남아 있는 유적만 가지고 도시의 역사성과 정체성을 찾는다거나 문화 경쟁력을 높이는 데는 한계가 있습니다.”

채미옥 박사는 서울 풍납동 아파트 건설현장에서 2000년 전의 한성백제 궁궐터 유적이 나왔으나 제대로 보전하지 못했다고 아쉬움을 토로했다. 강화도 도로 건설부지에서 나온 고려궁궐 건물터, 서울 종묘 주변이나 종로 청진동지구 도시환경정비 사업부지 유적발굴조사에서 600년 전의 도시 조직이 드러났지만 역시 살려내지 못했다. 청진동지구 6m가량의 지층에 쌓여온 ‘600년 시간의 켜’는 역사적 가치가 매우 크다고 한다. 멕시코 3대문화 광장으로 일컫는 ?마야시대 신전, 스페인 성당, 현대건물?이나 로마 유적에 필적하는 세계적인 관광자원이라는 것. 그런데 국내에선 사유지라는 이유로, 혹은 개발연대에 만들어졌던 제도로 인해 쉽게 지워져버리기 예사다. 드높은 건물들 밑으로 역사도시가 짓뭉개져 있는 형국이다. 애물단지 취급을 받는 발굴 유적을 살려서 얼마든지 효용가치 높은 건물을 세울 수 있다.

고층건물도 애물단지인 발굴 유적을 살려서 얼마든지 효용가치 높게 세울 수 있다. 건물들마다 고고학박물관(Onsite museum)을 품고 있다면 시애틀의 ‘언더그라운드 투어(지하에 묻힌 옛 시애틀 여행)’보다 더 좋은 문화관광자원이 되기 때문이다.

서울은 대한민국의 대표적인 브랜드다. 세계적으로 2000년의 도읍지 역사를 지닌 수도는 로마·아테네·다마스쿠스·베이징·예루살렘과 서울밖에 없다고 한다. 서울이 그만큼 문화관광 경쟁력이 있다는 얘기다. ‘기억의 장소’는 공공재다. 공동체의 구심점이기도 하다. 기억이 없는 공간, 기억이 없는 도시는 미래가 없다. 개발시대의 논리에 갇혀 매몰되거나 잠든 오래된 도시의 기억을 살려내야 한다.

우리의 옛 도시들이 대대적인 공간구조 변화를 겪게 된 것은 일제 때다. 철로가 놓이고 신작로가 뚫리면서 유장한 산맥이 잘려 나가고 의미 깊은 공간들이 깨졌다. 창덕궁과 종묘는 본래 한 공간이었다. 일제 강점기 때, 지금의 율곡로를 내서 맥을 잘라 놓았다. 서울시는 곧 터널을 만들어 에코브리지 형태로 공간의 원형을 복원할 계획이다.

“대한민국의 산업디자인은 세계적인 수준에 올라와 있습니다. 하지만 공공디자인이나 도시디자인은 미흡해요. 우리는 한라에서 백두까지 사람의 통일, 국토의 통일을 넘어 공간의 통일을 이뤄야 합니다. 허리 잘린 산맥을 연결하고 남북으로 나눠진 하늘과 땅, 바다를 합쳐 통일한국과 세계를 디자인해야 합니다.”

『나의 국가디자인전략』의 저자이기도 한 권영걸 교수가 힘주어 말했다.

문화는 풍토를 어머니로, 시간을 아버지로 해서 낳은 자식이라고 한다. 따라서 시대가 변하면 문화현상도 변하기 마련이다. 전통적인 공간 미학을 무시한 채 난개발을 자행하던 시대는 끝났다. 이제는 아름다운 국토의 이용가치와 보전가치를 높여서 문화국토를 만들어갈 때다.

첨성대, 자격루, 분청사기 … 느림과 빠름의 조화가 빚은 완벽함

(중앙일보 2014.01.05 09:59)

연중기획 한국문화 대탐사 ① 한국인의 시간 미학

그릇을 만들며 참선하다 보니 세상만사가 모두 음률 아닌 게 없더라는 윤광조 선생. 그는 작품에 곧잘 음악적인 요소를 담는다. 세월에 관리당하는 자신의 초상은 넉넉한 웃음이란다.

그릇을 만들며 참선하다 보니 세상만사가 모두 음률 아닌 게 없더라는 윤광조 선생. 그는 작품에 곧잘 음악적인 요소를 담는다. 세월에 관리당하는 자신의 초상은 넉넉한 웃음이란다.

다시 바람이 분다. 계림 숲을 성큼성큼 걸어 나온 시원(始原)의 바람이다. 그 바람결에 말 울음소리가 들린다. 천마총에서 잠 깨어 일어선 백마는 천마다. 신령한 천마를 자작나무 수피(樹皮)에 가둔 옛 장인은 시간의 비밀을 깨우친 현자였던가 보다. 이렇듯 천년의 세월을 능히 치달려올 수 있었으니까. 자작나무는 멀리 북국의 신화를 잉태한 타이가 숲의 귀족. 금빛 햇살 찬연한 남방으로 내려와 문명을 일으킨 북방의 자손들은 본향의 숲을 기억하며 자작나무 껍질에 천마를 그렸다. 천마는 어느새 동쪽으로 치달려 청마(靑馬)의 꿈을 머금었다.

지언이의 바이올린 연주가 끝났다. 천마의 흰 갈기를 지닌 할아버지가 박수 친다. 할아버지의 두 눈에 물기가 어린다. 저 어린 것이 헤쳐가야 할 앞길이 걱정이라는 우환의식(憂患意識).

“지언아, 음악 공부 하기 힘들지? 일주일에 6일은 엄마 말대로 잘 따라 하고 나머지 하루는 엄마 말과 정반대로 해!”

동안(童顔)의 거장이 뜬금없이 일탈을 주문한다. 지언이 엄마를 비롯한 모두가 뜨악한 표정이다. 지언이는 엄마 눈치를 보다가 이내 고개를 끄덕인다. “엄마는 매일 연주 연습만 하라고 하잖아!” 그 사품에 모두가 웃는다.

윤광조 선생(69)의 능청스러운 주문은 어언 40년이라는 시간을 거슬러 올라가야 맥락이 닿는다. 서양화가 장욱진(1917~90)은 당시 한국 화단의 전설이었다. 요즘으로 치면 K팝 스타 싸이만큼이나 인기 절정이었다.

“내가 무명이던 서른 살 때, 창공의 별 같은 장욱진 선생을 모시고 함께 전시를 했어요. 분에 넘치는 사랑을 받은 거지. 그때 물었지요. 작업이 잘 안 될 때, 선생님은 어떻게 하세요? 그랬더니 ‘가랑이 사이로 세상을 보지. 거꾸로 보는 거야. 자네도 그렇게 해보게.’ 일탈이 예술의 숨통이야. 평생 하려면 도중에 물리지 않아야 해. 가끔의 일탈은 작업의 지속성을 담보해. 작업의 지속성만이 비약을 불러와요. 젊었을 때는 스케치대로 안 된 그림을 잘못됐다고 생각했어. 그런데 나중에 보니 그게 아냐. 의도하지 않았던 새로운 경지로 간 거야. 그게 예술의 묘미야. 작업 자체가 생명체야. 이 나이가 되면 삶의 리듬을 알아. 리듬이 예술임도 알아.”

거장이 파안대소(破顔大笑)한다. 그릇 깨듯 얼굴을 깬다는 그가 소리 내 웃어젖힌다. 그게 동안을 유지하는 비법이라 한다. 천진스러운 지언이도 따라 웃는다. 반세기 동안 흙을 주물러 온 윤광조 선생의 손길은 어느덧 지언이를 끌어안고 첨성대보다 더 높이 추켜올리고 있었다.

신라문화체험장에서 선덕여왕이 썼을 법한 금관을 얻어 쓴 박지언 어린이(11)는 바이올린 영재다. 네살 때 언니 따라 취미로 잡은 바이올린으로 초등학교 1학년 때 소년 한국일보 콩쿠르에서 우승을 거머쥔다. 이후 서울문화재단의 후원으로 서울시향·성남시향 협연, 작년 4월 두바이 평화 뮤직페스티벌에서 연주했다. 두 예인은 1400년 전 선덕여왕이 세운 첨성대 앞에서 한 갑자 나이 차이를 잊고 평생 친구가 되기로 언약한다.

윤광조 선생은 30년쯤 전부터 물레를 안 쓴다고 했다. 도공이 물레를 버리다니 될 법한 얘긴가.

“기득권을 버렸어요. 물레를 안 쓰니 새로운 조형이 나왔어요. 흙 판을 떡 주무르듯 손바닥으로 쳐서 그릇을 만들고 꾸들꾸들 말린 다음 굳혀서 형태를 완성했지요. 원통형에서 벗어나 삼각, 사각이 나왔어요. 흰 화장토를 바르기도 하고 뿌리기도 했어요. 지푸라기로 자유롭게 그림도 그렸지. 전통을 관통하여 모던함이 탄생한 거야. 혼돈 속의 당당한 질서를 자연스럽게 잡아챈 거요. 한국인의 바로 이런 일탈적 미적 감각에 세계인이 열광해요.”

국립 고궁박물관에 전시된 자격루. 그것에 담긴 세종대왕과 장영실의 첨단 정신은 실종되고 600여년이 지난 2007년 겨우 복원됐다.

문득 화담 서경덕(1489~1546)의 무현금(無絃琴)이 떠올랐다. 줄 없는 거문고라야 궁·상·각·치·우 오음계에 갇히지 않은 우주의 소리를 켤 수 있다 하니, 달인의 경지다.

대개 중국 그릇은 실용적이면서도 권위적이다. 일본 그릇은 작위적이다. 자꾸 뭘 꾸미려 한다. 그에 비해 우리 그릇은 자연에 인공을 살짝 가미해 자연스러움을 유지한다. 그리고 약간 덜 된 곳을 둔다. 덜 된 것이지 안 된 게 아니다.

그런데 왜 세계인들이 우리 그릇을 중국이나 일본 그릇보다 상대적으로 덜 찾는 걸까? 윤광조 선생은 “우리 그릇에 우리 것이 없어서 그렇다”고 단언한다.

어디 그릇뿐이랴. 현재 한국문화는 50%가 서구 것, 40%가 일본 것이고 우리 것은 고작 10% 정도나 남았을까 말까라고 비관한다. 분청사기는 고려 말과 조선 초 왕실서부터 서민층까지 두루 애용했던 국민 도자기다. 자연스럽고 천연덕스러워 쓰기 편하고, 만들 때 밑천이 얼마 안 들었다.

그런데 일제 강점기 때는 ‘미시마(三島)’로 불렸다. 사람들은 일본 도자기로 잘못 알았다. 1960년대 후반에야 고유섭(1905~44)의 제자인 최순우(1916~84) 선생이 ‘미시마’를 ‘분청’으로 바로잡아 오늘에 이르렀다. 미술사학자 최순우의 애제자가 바로 윤광조다. 최순우는 당신 스승이었던 고유섭의 호, 급월당(汲月堂, 달을 긷는 집)을 윤광조에게 주었을 만큼 아꼈다.

분청사기에는 도공의 붓질이 ‘시간의 켜’로 고여 있다. 그릇을 빚고 화장토를 바른 흔적이 영원한 현재성으로 머물러 있다. 그릇을 만들며 참선을 하다 보니 세상만사가 모두 음률 아닌 게 없더라는 윤광조 선생은 작품에 곧잘 음악적인 요소를 담는다. ‘음률’이라고 이름 붙인 작품도 많다. 숱한 세월 해와 달과 뭇별들을 머리에 이고 흘러온 첨성대도 하나의 음률이다. 그 앞에서 바이올린 선율을 선사한 지언이도 온통 음률이기는 마찬가지다.

시간의 강물 속으로 음률처럼 흘러들어간 것들은 모두 아름답다. 계림 숲가의 첨성대에서 별을 관찰하며 살던 그 옛 시절은 태평세월로 기억된다.

‘별이 빛나는 창공을 보며, 갈 수가 있고 또 가야만 하는 길의 지도를 읽을 수 있었던 시대는 얼마나 행복했던가.’

철학자이자 미학자였던 루카치의 언설은 우리가 다시 돌아갈 수 없는 옛 시절에 대한 그리움을 품고 있다. 신라 첨성대에 서린 낭만적 ‘시간의 켜’는 조선 자격루에 이르러 정치색을 띤다. 명나라와의 충돌을 피할 수 없어서다. 현실 정치는 낭만을 조롱한다. 이웃 국가 간의 분쟁은 까마득한 신화까지도 스스럼없이 조작한다. ‘신화의 우물에 정치의 독을 풀어’(신화연구가 김선자 박사) 자국의 문화만을 확충하려고 획책한다. 그 순간 문화는 독이 되고 만다.

세종대왕은 조선의 르네상스를 연 성군이다. 15세기 중화문명 천하에서 대왕은 조선의 하늘을 열고자 했다. 장영실 같은 과학자를 중국에 유학 보내 ‘조선 천문 프로젝트’를 추진한다. 경복궁 경회루 후원에 간의대(簡儀臺)를 만들고 자체 기술로 제작한 천문관측기구 혼천의로 조선의 하늘을 관찰했다. 중국 북경이 아닌 조선 한양의 위도와 경도로 천문을 관측한 것이다. 이로써 오차 없는 조선의 달력을 만들 수 있었다. 그전까지는 황력(皇曆)이라 해서 중국 황제가 내려준 달력을 동지 때 받아다 썼다.

왕의 중요한 임무 가운데 하나는 백성들에게 정확한 시각을 알려주는 것이었다. 시간을 측정하기 위해 해시계와 물시계를 이용했다. 물시계는 물의 증가량이나 감소량으로 시간을 측정하기 때문에 24시간 작동이 가능했다. 1434년(세종 25), 장영실이 자동물시계인 자격루(自擊漏)를 완성했다. 경복궁 경회루 연못 남쪽에 보루각 세 칸을 세우고 자격루를 들였다.

자격루는 기존의 물시계에 나무인형이 자동으로 종을 치는 기능을 더한 최첨단 기계였다. 물에 뜨는 부표가 올라가는 힘을 이용해 구리 공을 떨어뜨렸다. 그렇게 작동한 지렛대 장치로 종을 쳐서 시간을 알렸다. 매 시간을 알리는 12지신 인형들이 해당 시간에 자·축·인·묘 등의 표지판을 들고 나타나니 만조백관은 귀신의 조홧속이라고 경탄했다.

1442년 장영실은 석연치 않은 가마 사건으로 역사의 무대에서 사라지고 만다. 세종의 천문 프로젝트도 더 이상 진척되지 못한다. 자격루 또한 고장나 방치되고 만다. 조선의 하늘, 조선의 시간을 찾고 싶었던 세종의 꿈은 어언 600년이나 잠들어 있어야 했다.

현재 덕수궁에는 파수호(播水壺, 위 물단지)와 수수호(受水壺, 아래 물단지)만 남은 국보 제229호 자격루가 전해지는데 1536년(중종 31)에 만든 것이다. 국립 고궁박물관에는 2007년 복원한 자격루가 움직이고 있다. 장영실이 처음 만든 지 573년 만이다.

“오늘날 한국인에게 시간은 일직선상의 1, 2, 3, 4, 5… 순서대로 진행되지 않는다. 과거·현재, 그리고 미래로 양분된다. 과거와 현재는 현실에서 뒤엉켜 정체되지만 미래는 막연하다. 막연한 미래를 아무런 준비 없이 맞다가 더 이상 외면할 수 없어지면 무리한 행동으로 후닥닥 해치우며 보상하려 든다. 그렇게 매 순간 위태로이 점프한다.”

뇌과학자 김대식 KAIST 교수의 통렬한 비판이다.

윤광조 선생은 천천히 그리고 꾸준히 작업해 한 해 10점 정도의 작품을 얻는다. 그가 얻는 건 그릇만이 아니다. 세월에 관리당하는 자신의 초상을 발견하고 넉넉한 웃음까지 얻는다. 그래서 거장은 말한다. 세월을 관리하려 들지 말라고. 그러면 세월이 화낸다고. 그 화는 오롯이 자신의 몸 안에 기억된다고.

경주시 안강읍 바람골 아래 옥산 연못처럼 그의 시간은 고여 있는 것처럼 보인다. 그는 꽃봉오리 같은 산들을 그윽한 눈길로 조망하며 읊조린다. 어렸을 적에는 어른들이 무심(無心)이라고 하면 마음이 없다는 뜻으로 받아들여, 마음이 없는데 대체 무엇을 하랴 싶었단다. 이제 보니 무심의 참뜻은 있을 때 있고 없을 때 없는 것이더라. 달관한 선객답다.

분청사기는 전통적이면서도 현대적 변용이 자유로워 매우 모던하다. 뿌리가 튼튼하기 때문에 가지와 열매 또한 풍성할 수 있다. 바람골 선객의 우려처럼 고작 10%밖에 남지 않은 우리 것을 더는 잃어버리지 말아야 한다. 그야말로 석과불식(碩果不食), 씨앗으로 쓸 과일은 끝내 먹어치우지 말아야 한다. 그래야만 고난의 연대를 헤쳐 오면서 억눌려 왔던 한국인의 예술혼이 활짝 꽃피울 수 있다.

르네상스 코리아는 600년 전 세종대왕이 못다 펼친 원대한 꿈에 대한 후손들의 열망이다. 분단된 나라를 통일하고 문화의 힘을 세계 속으로 뻗어갈 일이다. 바이올린 영재 지언이의 꿈은 물론 세계적인 바이올리니스트다. 윤광조 선생은 지언이가 어려운 가정형편을 딛고 옹골차게 여물기를 바랐다. 이름을 날리는 연주자가 되기에 앞서 자신보다 더 어려운 이웃에게 아름다운 선율로 희망을 전하는 그런 연주자가 되기를….

김종록 문화국가연구소장. 밀리언셀러 『소설 풍수』 『장영실은 하늘을 보았다』 등의 소설과 산문집 『바이칼』 『근대를 산책하다』가 있다. 최근에 장편소설 『붓다의 십자가』1·2를 펴냈다.

'역사 바로알기' 카테고리의 다른 글

| 압록강 가운데 자리한 섬 위화도 (신정일의 새로 쓰는 택리지 6 - 북한, 2012.10.5, 다음생각) (0) | 2014.04.02 |

|---|---|

| 해양실크로드의 역사적배경 (해양수산부 2014.03.31) (0) | 2014.04.01 |

| 기황후 원나라 황후가 된 고려 여인 (네이버 발행2011.07.04) (0) | 2014.03.23 |

| 1800년 전 이집트 군인이 쓴 ‘감동 편지’ 공개 (나우뉴스 2014.03.15 11:28) (0) | 2014.03.22 |

| 2000년 전 한반도 하늘에 무슨 일이… (주간조선 [2296호] 2014.03.03) (0) | 2014.03.04 |